经派摩崖体的九大刻石

最能说明气格增峻的摩崖体,是山东和河北两省的九大摩崖刻石,现分列于后。

1.铁山摩崖

这一大坪摩崖,刻于山东邹县西北不远的铁山之阳,或称为小铁山刻石,是由清黄易访得,记录于《山东金石志》一书。这是摩崖经体最典型的代表作品。刻石由三部分组成,一是经文,二是石颂,三是题名。写法采用八分加篆意,隶书又杂行草,而以隶书为主,用笔方圆兼施,而以圆为主,面积共有1037平方公尺,可谓刻石的巨观。其时代是据《石颂》第四行“皇周大象元年岁大渊八月庚申朔十七日丙子瑕丘东南之阳”。考大象元年为己亥,《尔雅》“大岁在亥为大渊献,系用儒家典故,瑕丘,即今兖州之古称”,春秋时为鲁负瑕邑,汉置瑕丘县,刘义隆治瑕丘,魏因之。

摩崖文字中还记有造经主姓名为匡哲,书写人明确记录着“有大沙门安法师者写大集经九百四十字”。又在《石颂》刻字下另有一处题名,第二行记录着“东岭安道壹署经”字样,从此揭开了历史上隐讳不显的经派大书家安道壹来,补足了石经书家名讳之缺轶。僧人写佛经,正是自家人办了自家事。《匡哲刻经颂》约三十行,每行五十余字。

黄易访得此刻后,在清嘉庆丙辰(1796年)夏天,把新拓《匡哲刻经颂》的全本,带给毕秋帆和阮元。此种新体态的书法,阮元也只笼统地视为碑版中的一种,并未引起这些碑派大学者的足够重视。

2.葛山摩崖

葛山刻石在邹县城东的葛炉山上,形制与书体都与铁山摩崖相似,但规模略小于铁山,东西长约17米,南北长8米,字数也少于铁山石刻,只刻经文,每行三十多字,共八行计二百余字,字迹大部分完好,可称为小铁山石刻摩崖的姐妹篇。刻石时间为北周大象二年(580年),比铁山书略显瘦硬寒峻,其中字“明与未明”廓线刻成后,中心未及剜挖。

3.岗山摩崖

邹县城北的岗山摩崖与其他摩崖最大的不同,在于其他摩崖皆为石坡斜坪上雕刻,独岗山是散刻于山峦间的磐石之上,邻近小铁山,除了俗称为鸡咀石的一块,刻有完整的一篇《佛说观无量寿经》之外,其他石块上只刻写佛家梵语偈言数句,因泰山与岗山,均属花岗岩层,所以至今保存完好。过去考察此山近三十块有刻字者,后来细数只存二十六块,有的寻查不见。其中第二十一石,在卧石下刻一“流”字,也有刻二字的如“彻明”,“现皆是古昔诸圣贤”,刻有阴格,“比丘惠辉”题名记载举行法会的年代是大象二年七月三日。岗山书体奇谲变化,无字不奇,与小铁山迥异。除了《佛说观无量寿经》一篇,疑为安道壹所作之外,恐大部分是当地的书僧信士们多人的作品。这些作品的笔势各异,以奇特多变的杂体书写,像《会大象二年》题字,与焦山《瘗鹤铭》有很多脉通之处,可见这是六朝时流行到南方的一种摩崖体,这种楷体已排除了隶意,书风浑穆苍古,北碑中绝无这种体例。

4.尖山石刻

尖山摩崖在邹县城东北尖山上,现已损毁,刻有《文殊般若经》《大宫王佛》,皆用经派之摩崖体,大型榜书,极有气度。刻经的题名为佛主僧凤口,下落十一字,刻于北齐武平六年(575年),清代叶昌炽所著《语石》记为武平中(570—576年),书风遒丽,较葛山略趋腴硕。以上铁山、岗山、葛山、尖山合称“四山摩崖”,是经体摩崖的代表作。此外在山东峄山的妖精洞、光风雾月的刻字下面,也有北齐人的石刻字各一片。

5.泰山经石峪摩崖

经石峪大字金刚经,刻在泰山斗母宫龙泉峰的山洞中,环峪山势嶙峋,在峭壁四围中,有一片约六千米的大石坪,就着这一石坪,勒镌著《金刚经》的全部经文。字大方一尺,或亦有方一尺五寸的,参差错综,篆隶杂沓,狮蹲鹰视,字态雄奇,风骨劲朗,融铸写经。此类书体长期为闲云野雾所封,后经热心碑学的包世臣、康有为极力鼓吹,逐渐为世人所重视。康有为评之为“导源钟卫”;清末民初爱好经学派书法的如曾熙称赞“此经纯守隶法,故质朴而平厚,渊懿类郙阁颂而广舒有度,动荡师夏承而操纵独密”。郑孝胥誉为“天开地辟,发人神智”;李瑞清评说:“其源出《虢季子白盘》转使顿挫,则夏承之遗,与《匡哲刻经颂》《般若文殊无量义经》《唐邕写经》为一体。”看来只有李瑞清味透了石刻的脉络,即属于山东的摩崖体,但他尚未能总结出经派已构成一独立之书法大系统。

新中国成立后,洗刷剔理,查出一千零六十七字,以前最多的拓出一千二百多字。因保护不周,土沃尘封,泉水激荡,清包世臣只见到二百多字,已惊叹为经体摩崖的洋洋巨观。遗憾的是,这一片石经摩崖没有记下年代及书者姓名,遂使后人聚讼难定。具体说来,有清代阮元定为北齐间人(550—559年)所书者《山左金石记》;有清魏源认为皆北齐僧安道壹所书者,与魏源持论相同的还有李佐贡,认为经石峪大字与铁山安道壹所书相同;有认为与唐邕题名相似而认为唐邕所书者;也有认为与徂徕山刻石相似而认为是王子椿书者;李瑞清则认为“此北齐经生书也”。看来仓促地定为某人所书还找不到充实的论据,不过从此也可看出,这是广泛流行于山东的北齐写经摩崖体,是在山东、河北地带形成的一种独特的书风。这种书风绝不依傍于当时盛行的北魏书体,甚至与相距很近的郑道昭云峰刻石也有很大区别,这是属于写经一路,流行于僧家一流的范围,所以可以定为北齐人书,也可以定为北周时的书僧所书,因为大象是北周静帝于文阐的年号,只勉强支撑了二年就被隋文帝杨坚取而代之,上距北齐幼主高恒的灭亡很近。这个时代称北齐可,称北周也可,说北魏也可勉强,所以魏源《岱山经石峪歌》“石裂天般若经,气敌岱岳势增峻……岗山邹邑题名曾,皆出北齐大书僧”。李瑞清、郭沫若也认为是北齐人书,郭沫若还作诗说:“经字大于斗,北齐人所书,千年风韵在,一亩石坪铺。”其年代的关系似乎不大了,而书写者尚难于确证其为谁所书。

6.山东徂徕山摩崖

在相对着泰山与汶河一水相隔的徂徕山上,也有一片属于经派书系的《文殊般若经》刻石经文刻于薤山映佛岩上。崖刻三段,上中段为刻经的年月,下段《文殊般若经》十四行,每行七字,共九十八字,书写年代为北齐武平元年,署款为冠军将军梁父县令王子椿,这就肯定了作者为当时佛教信士王子椿所造(或即王氏所书)。武平,北齐后主高纬年号,武平元年为公元570年,石刻写法纵逸,凡右悬针的佛字都把针脚伸长,吸取汉简的写法。

另有佛号摩崖,刻镌隶书六行,为齐武平元年胡宾造,又佛号摩崖七片。1.隶书一行十一字,末署“子椿”二字;2.隶书“大空王佛”四个大字;3.普德武平元年,四行十五字;4.弥勒佛三佛名三行十ー字;5.中正胡宾武平元年,二行共八字;6.《大般若经》十三行,共八十二字;7.《般若经》一行七字。

总合徂徕山刻石前二种《大般若经》及《佛号摩崖》,加上后七种佛号摩崖,组成徂徕山摩崖石刻之全部。最近考查只存山下《大般若经》和山上的《文殊般若经》,其他均已损坏,《大般若经》的字也大部分风化。

《徂徕山摩崖》也可称作是一片摩崖组刻,由于分刻佛号,最末之字常常拉长一笔,在众多摩崖中,最近于马王堆的物品纪录简。杨守敬《平碑记》赞为“笔致翩翩,似真似隶”,四个佛家称号,有别于小铁山安氏书体,也有别于岗山杂体的摩崖新体。

7.汶上水牛山石经

摩崖为汶上县刻石的总称,这里佛经刻石题名多种,其中最有名的为《文殊般若经》(现存汶上关帝庙)刻石形式,额部左右刻《文殊般若》四个大字,中间刻有佛龛,经文楷隶相参,以楷为主。书共十行,每行三十字,末有题名五人,其中羊氏四人、束氏一人。清包世臣定为晋人所书,清孙星衍在《寰宇访碑录》中定为北齐末期人所书,杨守敬与梁启超也认为是北齐人书,因其与山东省的岗山写经体相近,只有清代赵之谦认为是隋刻(见《文殊般若书签》),罗振玉附会此说。因石经未书姓名,我在考查此碑时,发现碑额上的“文殊般若”四字的捺法,捺脚上都有一至三个齿窝,这种波势,只出现在岗山摩崖石刻上,像岗山石刻的“神通之迅游”“大僧及大菩萨”,全是这种写法,所以包慎伯赞为没有一笔使用王羲之的写法,可见与帖与碑都是绝对对立的一路。有趣的是这种捺法,很有可能流传过,而被唐代颜真卿所吸取,因为颜字的捺与钩均有凹窝,而文殊般若碑文中的“学”“行”,岗山刻石的“明”“彻”,钩皆有凹窝。这是与《匡哲刻经颂》并行的一种写经体,应该都是属于北齐时代的书法。

这种摩崖体,最受黄山谷的称赞,他说:“大字无过于般若经,小字无过于佛违教经。”可能当时黄山谷还没有眼福看到岗山和葛山的摩崖体,如果是看到的话,他会认为葛山摩崖才是无有过之的大字榜书。

另有刻于水牛山垂直石壁上的一片《舍利佛经摩崖》六行,每行九字,末行七字,虽同在汶上县,从“无”“为”等多字与《文殊般若》相对照,写法均有不同,所以又是一家书手,文殊横用楷法,舍利刻石全用隶势,且气势凌励处也在文殊之上。

8.响堂山摩崖

石经刻于河北省磁县与武安县交界处的鼓山(又名响堂山)崖壁上。这是山东省以外比较罕见的石经摩崖。北魏时期起,这里一直是佛教的盛行区。在南洞背面崖壁上,刻有《维摩诘所说经》,书用细瘦的隶体,前壁左右刻有《无量义经》,和《般若经》全用石经摩崖体,楷多隶少,字形比其他地区略小,完全是从西晋《道行般若经》的经生体脱化而出,较南洞《维摩诘所说经》更具特色,时间应为北齐天统以后所刻,其书体与山东铁山摩崖体不同。与北齐李清言《报德摩崖》虽同属于北齐时期摩崖,但一属经体,一属北碑体,二者尤有不同。

9.唐邕石经刻石

北齐时代,在河北省磁县响堂寺南堂外右边摩崖,为北齐武平三年(572年)书,可能是唐邕书写。他当时是太原晋阳出身的大官,任职齐晋昌郡开国公。他于天统四年至武平三年写成《维摩诘经》等经四部,投巨资刻经三万二千余卷,经成后刻石纪念这一佛事。杨守敬认为,书风与水牛山属同一类型。此刻用碑石形式,共计二十行,每行三十四字。

在北魏时期,佛教鼎盛,帝王崇佛多在云冈、龙门雕凿佛像。龙门石窟内的造像题记,都是北魏方笔悍劲之书体。但是北齐时代此风大变,在山东与河北的磁县和武安县,纪念佛事除雕佛像外,增多了摩崖刻经形式,而在书体上也使用了西晋元康间的经生体。很多评论者认为唐邕刻经圆腴遒厚,书法丰美,已开唐代隶书的先路,可惜因周武帝灭佛教,而使许多刻经废毁了。

以上是山东、河北省的九大摩崖体书,似乎其他地区很少这类刻石的发现。镇江焦山《瘗鹤铭》刻石,有定为晋人,有定为南朝梁,有定为唐的,从气味看比较高古,很有可能为六朝时衍生的摩崖行书体,其结构方法与方圆运转也极同于岗山摩崖,似应属于经派书系之范围。其他零星所见者,尚有北齐《大乘妙偈碑》、徐州云龙山东麓大磐石上,刻“阿弥陀佛”四大字,传为北魏拓跋焘(太武帝)书(见《铜山县志》),书风极为怪玮,山西太原有北魏石柱镌佛经。

最晚期的石经为北京房山云居寺所藏刻石,最早为隋、唐时代,最晚为金、元时代,保存石经的数量最多,共有一万二千七百八十块。部分石经如《金刚波罗密经卷》,尚保存六朝经生体的遗意,但是大部分因受隋、唐楷书大家的影响,已不再保持独立的经生书体,这时已是经派书系的衰落期了。但因石经于名山,又埋于地下,一部分在山顶的九个洞窟内,洞内存有刻石四千一百九十六块,如此洋洋大观的刻石,实属全国之冠。有的石板如编号第四十八石,还记有书经人孟士端。山上刻经时间较早,多为隋、唐所刻,山下多为辽、金、元时代,而辽、金时代的刻经,又有些宋、元楷书的格式。

经学系书之传派

碑、帖之发展,各有其契机,如江河之有源泉,花木之有由蘖,帖学与碑学,是前人对书学发展的历史总结,惟经学书系为书史所疏漏,而早期帖学出于贵族,碑学多是乡土书家,经派出于书僧、信士,启端已明,三派的书手迥然不同,壁垒争盟,在书史上并驾齐驱。而三派又都是流传有绪。瓣香师承代有其人,尤为佛门书僧、信士所喜爱。

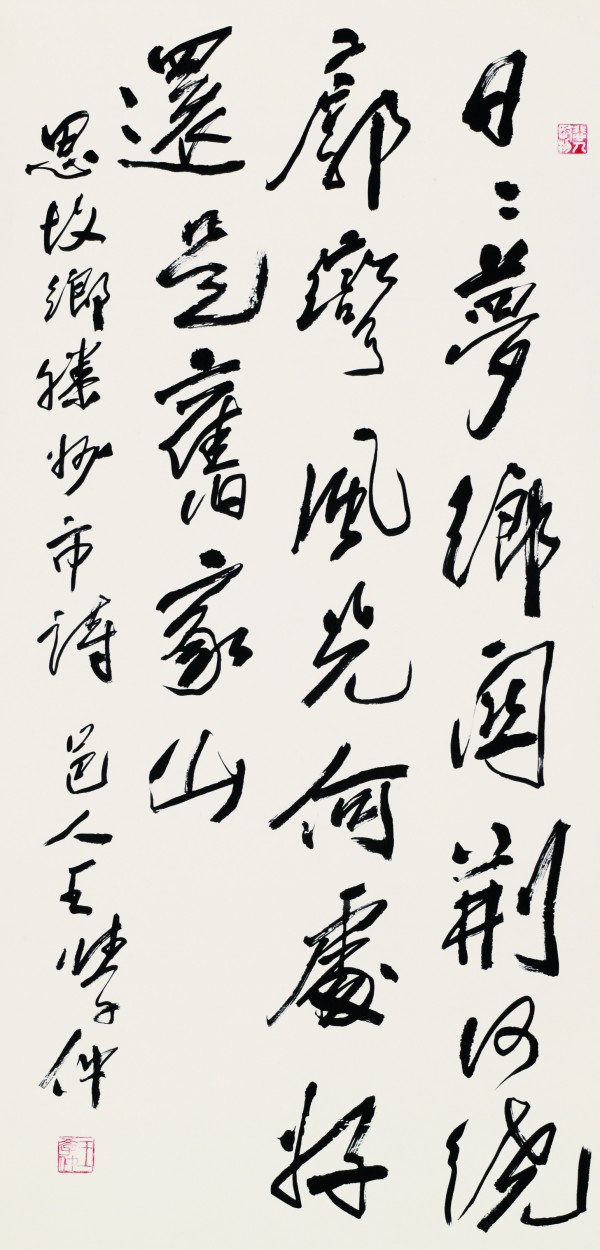

我国历代书家擅长小楷者,都喜爱写经,但到元代赵孟頫的写经,已失去经生体的写法,走向帖学一路。唐代笃信佛教的王维,但未见其书,而在中国留学过的空海,主要是“二王”书风。但有一部分受到经派摩崖的影响,他所写的《益田池碑铭》各体杂糅,立意旷放,行笔有似岗山《曜金山千日照炎如百》《诸仙贤圣》等石刻。唐代最有代表性的,是《药师琉璃光如来本愿功德经》。钟绍京所写的《灵飞经》,参用少许六朝经生笔体、点拂顿挫,尚可为经体书家。元代赵孟頫所写的《灵宝经》,只在姿媚圆活。宋代有两位经派书的大家,即黄山谷与张即之。黄山谷一般视为帖派,是从他所写的草书看,雅有“二王”法度,但从他的书法主张和行书结字中不难看出,他从信仰到书风,实应是皈依经派的大家。他一方面推重“大字无过于般若经”,这是石经体,一方面他又赞扬“《瘗鹤铭》大字之祖也”。对照黄山谷的书法,体势与笔法开张,善于淹贯摩崖之气势,力排甜俗奴书之病。日本和尚荣西来华习禅学,兼学黄山谷的书法。宋代的张即之,书法多变当时之体,并且也有很多写经。他的结构不拘泥,有解散帖体、自为布陈的新意,对于日本的影响很大,而这种非正体的行书,是继黄山谷后的又一经书风的探索。此外还有留学中国的荣西和逃亡日本的书僧一山一宁,在这些经派书家的影响下,才产生了日本的“墨迹派”一直支配到现代日本的书法。元代于赵孟頫之外,能够自拔于时习的,只有倪云林一人,而倪云林主要是使用晋魏经生体。又因他性情恬淡,他的经体又变得冷隽绝俗,轶越凡流之外。明代能祖述黄山谷这一经派书风的,只有沈石田,其画人称“粗沈”。他的书法也是由黄山谷笔中化出,粗头乱服,很少美饰,但其伟岸处逊于黄书一筹,因为沈石田主要寝馈于山水画,对经派书观览不多。清代郑板桥学书不主一家,但隐约露出黄书痕迹,其杂糅真、草、篆、隶,在郑板桥未必自觉,但他在山东任县官多年,云峰及山东书僧石刻,不可能未入其目,他的独特书风,也极可能于岗山石刻中寻其仿佛。清末时期的书家李瑞清,写字最感甜美,用笔方圆兼施,沉郁苍雄,字大愈妙。他对泰山经石峪的字,最为心醉,自称:“余每作大书,则用此石(即《经石峪刻经》)。”经书派看来比较丑拙,而气势盘旋凌厉,创造出摩崖体的一大奇观。

从大量的经派石刻传世至今的作品,感到祖国书法遗产之丰富,有大量蕴藏未得显彰于世间,历史上只推重钟王,碑版之学后起,学书者又继踵北碑,使得像经书之圣手安道壹这样的大家,在当时已有“清跨羲诞,妙越英繇”之盛誉,也曾千余年隐沦晦沉,书史上无有记载。而经派书家,遁迹山林之中,不受庙堂馆阁之拘束,得以充分表示其个人性情与气质,自由挥洒于岩壁山丘之上,发挥其无碍无滞之笔锋。书法最重要的是表现其情感与心境,山峦绝壁正是发挥旷达雄奇的良好兵阵,较之那陈帖墨守,斤斤于摹拟古帖为似的书奴来看,经派为我们开阔了新的视野,对于社会主义的新书风格极有参考价值,事实上也证实了经派书风之潜力一直延续于世,甚至影响于日本,师承有自。今天我们研究社会主义的时代精神,应以大量存在的客观事实为依据,凡可振奋民族精神,有益学术研究者,都应博观约取,不受历史定论之局限,为发展新时代的新局面,延续古书优良之传统,作出无愧于前代书家之贡献。

(作者为书画家、教授,创立“黾学”学派,曾为中国书法家协会顾问、中国书法家协会副主席、学术委员会主任,天津书法家协会主席,创立天津大学王学仲艺术研究所,曾任王学仲艺术研究所荣誉所长,中国文联第八届、九届全委会荣誉委员;本文为新时代美术高峰课题组、中国书法“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2025年第8期)

(责编:张若涵)