人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com7月15日5时34分,长征七号遥十运载火箭在我国文昌航天发射场托举天舟九号货运飞船点火升空,随后将飞船送入预定轨道,发射任务取得成功。8时52分,飞船成功对接于空间站天和核心舱后向端口。天舟九号货运飞船是我国空间站应用与发展阶段组批生产的第四艘货运飞船,承担着为神舟二十号和神舟二十一号航天员乘组运送物资的任务。此次太空“快递”有何新看点?

近年来,随着技术迭代发展,多国在相关领域开展实验探索,特别是在语言脑机接口领域取得了一系列突破:从中风瘫痪患者“脑波转语音”的实时沟通,到脑控机械臂书写汉字,再到帮助渐冻症患者提高生活质量……这一新型技术正在为语言障碍群体架起沟通世界的桥梁,也将为治疗神经系统等方面疾病提供新的思路和方案。

在地球上,真菌几乎无处不在。一方面,泡菜、啤酒、奶酪、巧克力等食物的生产都离不开真菌,青霉素、头孢菌素、环孢素等药品的生产也依赖于真菌。另一方面,造成食物腐烂的“罪魁祸首”也是真菌。有些真菌还是致病病原体,具有高致癌性的黄曲霉毒素就是真菌毒素的一种。

近日,一个来自太阳系外的星际天体正在高速穿越太阳系,引起全球天文学家和爱好者的高度关注。这是人类发现的第三颗“星际访客”,由“小行星撞击地球最后警报系统”(ATLAS)智利观测站发现,因此国际天文学联合会将其正式命名为3I ATLAS。这一发现,将为我们进一步探索星际天体的奥秘带来新的契机。

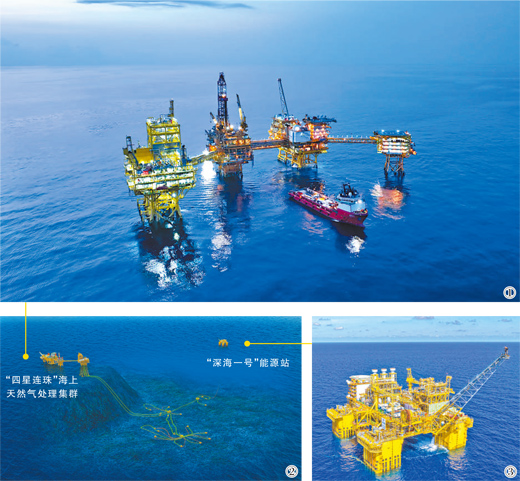

科技创新对海洋经济高质量发展具有重要驱动作用。建设海洋强国,必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋,加快海洋科技创新步伐。近年来,我国积极提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业,为海洋经济高质量发展注入强大动能。近日,本报记者走进海洋产业生产一线,感受“蓝色引擎”的澎湃动力。

7月4日,广西科学技术奖励大会在南宁召开。会上,160项优秀科技成果获得2024年度广西科学技术奖。其中,评选出广西最高科学技术奖1项、青年科技杰出贡献奖2项、自然科学奖24项、技术发明奖15项、科学技术进步奖114项、科学技术合作奖1项、企业科技创新奖3项。

恶劣天气里,实现航班起降动态预测;广袤农田上,助力庄稼抵御病虫害侵袭;隧道施工中,精准掌握地下错综复杂的环境;排除积雪厚度,助力珠峰测高更加精确……这些关系国计民生的重要领域,背后都有雷达技术作支撑。近年来,我国科研人员自主研制了多型雷达产品,不仅服务于国防事业,还在民用领域广泛应用,深刻改变着生产生活。

从疾如闪电的运动自行车,到上演百步穿杨的射箭赛场,碳纤维材料近年来在体育装备制造中大展身手,既帮助运动员实现突破,又助推相关产业高质量发展。本报记者走访山东、广西等地,探访碳纤维材料在体育产业的有趣故事。

前不久,上海AI公司MiniMax(上海稀宇科技有限公司)在其官网和开源平台GitHub上,抛出全球首个开源大规模混合架构推理模型——MiniMax—M1。梳理其发展脉络可发现,这家注册于上海徐汇的大模型企业,有着“不跟随”的特质——在2022年底ChatGPT爆火前就已投身AGI(通用人工智能),还是国内主动放弃大模型主流稠密架构和传统注意力机制的创业公司。

作为西十高铁穿越秦岭山区最长的Ⅰ级高风险隧道,西岭隧道以±1.7毫米的横向精度、±3.1毫米的纵向精度、±5.6毫米的高程精度贯通,标志着西十高铁建设取得了关键性进展,为后续无砟轨道施工奠定了坚实基础。

武良说的ARC生物菌剂,是中国农科院油料所李培武院士团队历经20多年持续研究发明的原创成果。其中,“A”代表黄曲霉毒素控制,“R”代表诱导根瘤菌结瘤固氮,“C”代表两者耦合同步实现。

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,这是广大科学家和科技工作者不断向科学技术广度和深度进军的“四个面向”使命。回望近期科技进展,处处可见科技工作者锚定“四个面向”,持续在科技领域深入探索的使命担当。

种子是农业的基础。由华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心育成的“华航香银针”水稻新品种,成功实现了产业化推广。由于达到720公斤 亩的产量指标要求,被农业农村部认定为2025年超级稻品种。

北京时间2025年6月26日21时29分,经过约6.5小时的出舱活动,神舟二十号乘组航天员陈冬、陈中瑞、王杰密切协同,在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,圆满完成既定任务,出舱航天员陈冬、陈中瑞已安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。

人工智能赋能千行百业。“十四五”规划收官之年,记者在北京探访发现,从无人驾驶巴士到人形机器人,再到不断“上新”的大模型,人工智能促进新质生产力加快发展。2024年,北京人工智能企业突破2400家,核心产业规模近3500亿元,均占全国的一半以上。

6月25日,海南崖城海域,随着最后一口气井开井生产,“深海一号”二期项目实现全面投产。这意味着,“深海一号”大气田23口水下气井全部“上岗”,最高日产能达1500万立方米,成为国内产量最大的海上气田。

科研之路道阻且长,如何选对方向?如何坚定信念走得更好、走得更远?我们邀请了几名在不同领域从事科研工作的青年科技工作者,请他们讲述自己当初为何选择投身科研,并勇毅前行、不断攀登科技高峰的故事。

引江补汉工程是我国在建长距离有压引调水隧洞中单洞长度最长、洞径最大、综合难度最高的工程项目之一,这条地下输水线以三峡水库为起点,过断层、穿群山、越河流,挽起长江和汉江、连通三峡工程和南水北调工程。为解决大埋深、长线路、大洞径等难题,20多家单位和3000余名施工人员联合攻关,着力推进工程建设。日前,本报记者走近引江补汉工程团队,记录他们奋力掘进的故事。

作为全球规模最大的国际科研合作项目之一,ITER旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索可控核聚变技术商业化可行性。日前,经过严格的安全检查,记者走进了这座坐落于法国南部的科研基地,实地探访“人造太阳”项目建设进展。