人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com如今,我国盾构产业呈现市场规模持续扩张、技术能力显著提升、国际化步伐不断加快等特征。全球每10台盾构机就有7台来自中国,中国盾构机核心部件国产化率超90%。

湖北武汉,上午10点,两台1.3米高的人形机器人准时行动起来:踩准节拍,旋转跳动。一舞结束,全国首家人形机器人7S店正式开始一天的营业。汽车4S店做汽车销售及售后服务,那人形机器人7S店呢?

1月26日,由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2025年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻在北京揭晓。本次入选的科技进展跨度大、范围广、层次多,其中的许多成果可快速产业化或为未来布局。这些标志性进展,不仅记录着今天的突破,更孕育着明天的可能,持续推动人类社会向着更美好的未来迈进。

空调行业里常说“制冷制热皆硬功”,极寒环境下的制热能力,是检验产品硬实力的关键。这次测试不仅聚焦核心制热性能,还重点排查低温运行时的噪声异常、电气安全隐患,同步验证压缩机、换热器等关键零部件的耐寒极限。通过实验室模拟、漠河实地测试、用户使用反馈多维度测评,形成一套完整的质量闭环,让产品性能更有保障。

曾经,面对技术封锁和产品禁运,我国高端领域使用碳纤维陷入“断粮”境地,不少重要尖端装备“无米下炊”。在师昌绪院士呼吁下,我国开始高度重视碳纤维国产化研究,并启动863计划项目。其中,T300宇航级碳纤维量产任务主要由中国科学院山西煤炭化学研究所承担。此后,从T300到T1000,从实验室样品到工厂吨级量产,一路披荆斩棘,山西煤化所用20年时间走通了这条高端碳纤维的国产化之路。

快速射电暴是宇宙中最神秘的射电爆发现象之一,其持续时间仅为数毫秒,却能在瞬间释放相当于太阳一整周辐射总和的巨大能量。如何解开这类“宇宙射电脉冲闪”的起源机制谜团?1月16日,由中国科学院紫金山天文台牵头,联合中国科学院国家天文台等国内外多家研究机构组成的研究团队在贵州省平塘县宣布,“中国天眼”找到了快速射电暴起源关键证据。

迈入2026年,如何以科技创新引领产业创新?如何放大二者深度融合的乘数效应?产业界如何把握机遇、再谱新篇?让我们一起听听企业研发负责人的声音。

2023年,从图纸到产品,团队研制出国内首套用于量子芯片生产的专用激光退火仪和无损探针仪等设备。“必须把关键核心技术掌握在自己手中。”贾志龙说,正是依靠从设计到制造的全链条自主研发,团队实现了从样品到产品的跨越。

“十五五”规划建议将“科技自立自强水平大幅提高”列为“十五五”时期经济社会发展主要目标之一。牵住科技创新这个“牛鼻子”,更多推动生产方式变革、赋能人民美好生活的新质生产力将加速汇聚,为高质量发展提供澎湃动力。

“拉索”观测的新结果与其他过往研究共同表明,银河系内存在多种类的加速源,每一类有各自独特的加速能力和能量范围,而“膝”正是产生高能组分的源的加速极限表现。

建设国际科技创新中心,是党中央立足全局、着眼长远的战略考量。近年来,三大中心建设成效显著,对支撑我国创新能力提升发挥了重要作用。未来,拓展国际科技创新中心建设范围,将带来哪些新机遇?本报记者进行了采访。

目前,国内多数模型训练使用的数据,中文数据占比已经超过60%,有的模型达到80%。大模型训练中,中文数据占比提升有何意义?中文高质量数据为何持续增加?如何进一步增加中文数据的开发与供给?记者进行了采访。

“十五五”规划建议提出,加快重大科技成果高效转化应用,布局建设概念验证、中试验证平台。工业和信息化部印发《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》,提出到2027年底,高水平中试平台力量进一步壮大,现代化中试平台体系基本建立,多主体参与、多领域布局、多层次服务的全国制造业中试服务网络初步形成。

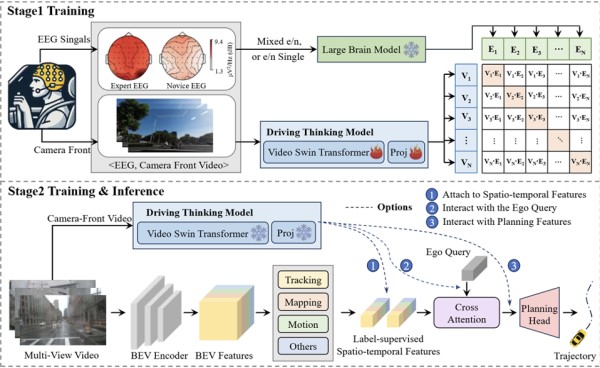

近日,清华大学智能产业研究院(AIR)研究团队在自动驾驶与具身智能交叉领域取得重要研究进展。团队提出了一种名为“具身认知增强的端到端自动驾驶”( E3 AD)的新范式,首次将人类驾驶员的脑电信号(EEG)认知特征融入自动驾驶模型训练,在不增加车载硬件成本的前提下,显著提升了自动驾驶系统在复杂环境下的规划能力与安全性。相关成果已被国际人工智能顶级会议NeurIPS 2025接收。

微波加热,是维持“人造太阳”——全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)上亿摄氏度高温的核心技术之一。我们团队的主要任务,就是牵头负责实验装置上这套关键系统的研发与运行。它如同一个超级“微波炉”,通过特定频率的电磁波,将巨大能量精准注入等离子体中心,实现并维持热核聚变燃烧状态。然而,让这套系统在极端条件下稳定高效工作,面临着很多挑战。