人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com目前,国内多数模型训练使用的数据,中文数据占比已经超过60%,有的模型达到80%。大模型训练中,中文数据占比提升有何意义?中文高质量数据为何持续增加?如何进一步增加中文数据的开发与供给?记者进行了采访。

“十五五”规划建议提出,加快重大科技成果高效转化应用,布局建设概念验证、中试验证平台。工业和信息化部印发《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》,提出到2027年底,高水平中试平台力量进一步壮大,现代化中试平台体系基本建立,多主体参与、多领域布局、多层次服务的全国制造业中试服务网络初步形成。

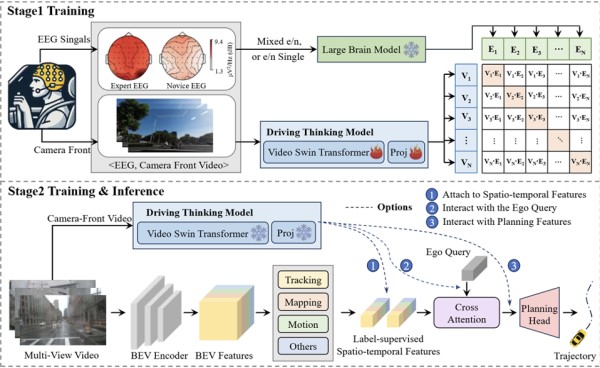

近日,清华大学智能产业研究院(AIR)研究团队在自动驾驶与具身智能交叉领域取得重要研究进展。团队提出了一种名为“具身认知增强的端到端自动驾驶”( E3 AD)的新范式,首次将人类驾驶员的脑电信号(EEG)认知特征融入自动驾驶模型训练,在不增加车载硬件成本的前提下,显著提升了自动驾驶系统在复杂环境下的规划能力与安全性。相关成果已被国际人工智能顶级会议NeurIPS 2025接收。

微波加热,是维持“人造太阳”——全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)上亿摄氏度高温的核心技术之一。我们团队的主要任务,就是牵头负责实验装置上这套关键系统的研发与运行。它如同一个超级“微波炉”,通过特定频率的电磁波,将巨大能量精准注入等离子体中心,实现并维持热核聚变燃烧状态。然而,让这套系统在极端条件下稳定高效工作,面临着很多挑战。

近期,中国与荷兰科学家合作完成的一项新成果发表在《自然·化学》杂志上:研究团队首次在实验室中成功合成出具有明确内外双层螺旋结构的动态高分子。实验表明,该材料展现出类似天然蛋白质的动态行为,可随温度变化伸缩、在特定条件下完全解旋,并最终降解为人体可吸收的小分子,无残留风险,这为仿生智能材料的研发开辟了新路径。

机器人能否像人类一样,拥有一层柔软、灵敏、能知冷知热的“皮肤”?近期,英国剑桥大学和伦敦大学学院的研究团队在《科学·机器人学》杂志上发表一项成果:他们研发出一种新型柔性导电机器人“皮肤”,可同时感知压力、温度等,甚至可以区分多个接触点,以类似人类的方式获取周围环境信息。

近期,中国成都理工大学行星科学国际研究中心联合美国华盛顿卡内基研究所、麻省理工学院等,在《自然·地球科学》杂志发表突破性成果:科学家首次在地球深部地幔物质中发现了大撞击前原始地球的“化学遗迹”,表明地球内部可能保存着太阳系形成初期的“时间胶囊”。这一新发现不仅挑战了传统地球化学理论,还为破解太阳系早期形成之谜提供了关键线索。

在北极,如何让潜水器精准地从冰缝中上浮,是我们遇到的一大难题。在常规海域,潜水器完成下潜后,浮出水面即可被母船回收;但在北极,海面漂浮着厚重的海冰,海冰随洋流不断漂移挤压,潜水器上浮时一旦头顶被冰层封住,后果不堪设想。记得第一次下潜回收时,我们在母船上焦急地寻找合适的出水点,花了3个多小时。对于深潜而言,潜水器的电量就是生命线,每一分钟的拖延都会增加风险。

记者从中国信息通信研究院获悉:2024年我国人工智能核心产业规模超过9000亿元,增速达24%。据初步测算,预计2025年人工智能核心产业规模有望超过1.2万亿元。

“科技自立自强水平大幅提高”,是党的二十届四中全会提出的“十五五”时期经济社会发展主要目标之一。“十五五”规划建议提出,“推动科技创新和产业创新深度融合”。难以想象,此时兴致勃勃的赵兴炜,一年前还在因找不到市场而忧心忡忡。

2025年11月29日,第十一届中国人工智能大会暨全国人工智能学院院长(系主任)年会期间,以“觉醒之境——AI的下一组基础方程”为主题的研讨在清华大学举行。活动由中国人工智能学会与上海未来启点社区主办,上海未来产业基金联合主办,来自科研、产业与投资界的三十余位前沿代表共同探讨人工智能的未来形态,在思想碰撞中探索下一代智能的演化路径。

从可折叠手机到弯曲屏手环,从车载柔性屏幕到大屏户外广告,柔性显示凭借可弯曲、超轻薄、高对比度等特性,突破传统屏幕的物理限制,创造出边缘弯曲、整屏弯曲、折叠与卷曲等新形态。它推动相关产品朝着“万物皆显示”的愿景迈进,正在重塑人机交互的边界,催生规模巨大的新一代产业集群。

近期,英国曼彻斯特大学和澳大利亚国立大学的研究团队在《自然》杂志上发表了一种新型的单分子磁体研究成果,它可以在100开尔文(约零下173摄氏度)的条件下保持磁记忆,并使理论存储密度达到现有技术的100倍以上。

火箭腾空升起的背后,以发射场为核心,集火箭链、卫星链、数据链于一体的商业航天新体系正在南海之滨加速成形。它不仅补齐了我国商业航天全产业链的“最后一块拼图”,更探索出一条高效率、低成本、体系化的发展新路。

今年6月中旬,浙江大学海洋学院教授李培良团队操控一艘无人风帆航行器“信天翁”从今年第1号台风“蝴蝶”北部进入台风眼,半个多小时后又从台风眼东南部穿出。其间,该航行器扛过44节(约81公里 小时)最大风力,不仅毫发未伤,还掌握了台风运动时完整的气象、海浪等“一手资料”。