墨染千年事,笔书万古情。书法里蕴藉着东方的智慧与力量,承载着绵延不绝的中华文脉,其博大精深、源远流长,无愧中华文明之瑰宝。

西方文明用字符线性逻辑构建理性世界

东方智者以书法搭建起意象思维的殿堂

在殷墟龟甲兽骨的裂纹深处,在敦煌经卷的斑驳墨迹之间,在故宫养心殿的楹联匾额之上,中国书法如同一道流淌的时光隧道,将八千年的文明密码镌刻在每一个提按转折之中。这种以毛笔为舟楫、以墨汁为波涛的精神航行,不仅塑造了汉字的视觉生命,更构建了中华文明独特的认知体系。当西方文明在字母符号的线性逻辑中构建理性世界时,东方智者用书法搭建起意象思维的殿堂,将整个中华文明的基因图谱藏匿于浓淡墨色的点画之间。

书法因汉字而有了无比丰富的内涵,汉字因书法而有了无限精彩的魅力。汉字是世界上最古老的文字之一,也是唯一沿用至今的文字体系。汉字作为中华文化的重要组成部分,它的每一个字形都蕴含着深意,透露着神秘而富有哲理的思考。我们可以在河南贾湖遗址出土的甲骨文上看到,先民们大约在近9000年前,用刀锋勾勒出的“日”字如日中天,“月”字似弦月当空,这些具象符号承载着先民对世界的直觉把握。不同于拼音文字对语音的机械记录,汉字创造始终遵循“观物取象”的原则,《周易》所言“近取诸身,远取诸物”,正是这种思维方式的完美诠释。青铜器上的金文“车”字保留着双轮辕衡的完整结构,“马”字的四蹄腾空之势至今跃然纸上,这种图像性记忆使汉字成为活的文化化石。

兼具具象的想象和抽象的联想

早已成为文明传承的核心载体

书法通过无穷变化的笔墨,强化了汉字象形性的审美化。孙过庭在《书谱》中说:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形。或重若崩云,或轻如蝉翼。导之则泉注,顿之则山安。纤纤乎似初月之出天崖,落落乎犹众星之列河汉。”形象地概括出书法兼具具象的想象和抽象的联想。这也是拼音文字无法比拟的。

书法作为中华文化的重要载体,通过对汉字的书写,记录了中华民族数千年的历史、思想、艺术等丰富内容。在印刷术发明以前,以及之后很长的历史阶段,中国人的“传言记事”都是通过书法,诸如古代的经典文献、诗词歌赋、史书典籍等才得以流传至今。3000年前殷墟甲骨文记载了殷商时期的占卜等活动,青铜器上金文铭刻的历史事件,无不记录了当时的重要事件和贵族生活等历史记忆。而书法通过各种字体和书写风格,将历史事件、思想观念、文学作品等书写下来,这些书法遗迹为后人研究文脉的演进及其更迭提供了珍贵的文献史料。让后人能够了解和学习先辈们的智慧和经验。例如四书五经等经典著作,凭借手抄、手刻等方式,使之成为中华民族传统文化的核心组成部分,影响着一代又一代中国人的价值观和思维方式。

从西周史籀整理大篆开始,书法就成为文明传承的核心载体。秦始皇“书同文”政策下的李斯小篆,不仅统一了文字形制,更构建起大一统的文化认同。汉代熹平石经用八分隶书镌刻儒家经典,将学术正统凝固在石碑的方寸之间。这些国家级的书法工程,实质上是在以笔墨的语言重构起一道文明秩序的精神长城。

反映哲学思想审美观念道德情操

暗含着中国式思维的独特密码

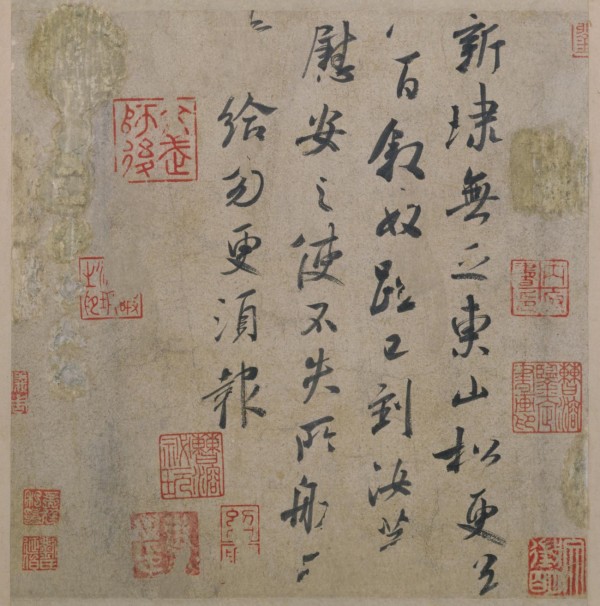

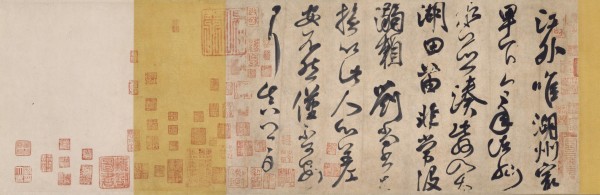

书法在发展过程中,融入了中国人的哲学思想、审美观念和道德情操。如儒家的中和之美、道家的自然之境等,都能在书法中得到体现。书法家通过笔墨表达自己的心境和情感,使书法成为一种精神寄托和文化传承的方式。正像是颜真卿的楷书,体现了刚正不阿的人格精神;王羲之的行书,展现出魏晋时期文人的超脱与潇洒,魏晋名士在曲水流觞间创造的尺牍书风,将个人性情熔铸于笔墨;王献之《鸭头丸帖》的率意洒脱,与其说在书写药方,不如说是用线条演绎道家养生哲学。唐宋以降,颜真卿《祭侄文稿》的悲愤笔触记录着安史之乱的历史创伤,苏轼《寒食帖》的起伏墨韵倾诉着贬谪生涯的人生况味。这些墨迹早已超越艺术范畴,成为民族记忆的文化档案。

文人书斋中的笔墨游戏,悄然塑造着中国的知识传统。赵孟頫日书万字临池不辍,在复古书风中重构文化正统;董其昌以禅入书,用淡墨枯笔演绎南宗画理。这种将学术思考转化为笔墨实验的传统,使得书法成为思想交锋的特殊场域。

书法中暗含着中国式思维的独特密码。执笔训练暗合着中国式的教育哲学。儿童描红时“逆锋起笔,藏头护尾”的要求,实则是儒家“中和”理念的肢体记忆。砚台磨墨时的循环运动,潜移默化地培育着“周而复始”的宇宙认知。这种身体记忆与思维模式的同构关系,在神经科学层面印证了“具身认知”理论的超前性。

林语堂说:“如果不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术。比方说,中国的建筑,不管是牌楼、亭子还是庙宇,没有任何一种建筑的和谐感与形式美,不是导源于某种中国书法的风格。”书法创作中的“计白当黑”,揭示了中国人独特的空间智慧。邓石如“疏处可以走马,密处不使透风”的章法要诀,与古典园林的造景法则异曲同工。这种虚实相生的空间意识,既见于围棋的枰上经营,也显于水墨画的留白意境,构成了中国艺术共通的语境系统。

不是装饰品而是文明本身存在方式

附载于汉字具有超时空性和稳定性

紫禁城保和殿的“建极绥猷”匾额,在晨曦中投下斑驳的光影。这四个笔力千钧的大字,既是帝王治国的理想,也是书法文明的隐喻——它以极简的线条建构起宏大的精神宇宙。当量子计算机解析《快雪时晴帖》的笔墨韵律,当空间站宇航员用毛笔书写太空日记,我们终将理解:书法不是文明的装饰品,而是文明本身的存在方式。这支柔软的毛笔,始终在书写着中华文明最坚硬的灵魂。

书法在中国有着广泛的群众基础,是中华民族共同的文化记忆和精神纽带。自古以来的帝王将相、文人墨客,及至贩夫走卒、普通百姓,都对书法情有独钟。附载于汉字的书法,还具有超时空性和稳定性。尽管中国方言众多,但汉字的统一保证了不同地区的人们能够跨越时空进行交流和文化传承。比如,先秦时期的经典文献,虽然历经数千年,今天的国人看到那些亲切熟悉的笔迹,仍能理解其内容大意。况且,由于汉字的基本结构和意义相对稳定,也使得书法及文化传承有了坚实的基础。人们通过学习和欣赏书法,传承和弘扬民族文化,增强了民族自豪感和认同感。无论是在国内还是海外,书法都承载着人们对祖国文化的眷恋和对民族身份的认同。

是文化遗产,更是面向未来的思维工具

写大千世界,更写中华文明的赓续传承

古代蒙学教材本身就是书法范本,周兴嗣《千字文》用1000个不重复汉字编织成韵,孩童在临摹中同时完成识字教育与美学启蒙。这种“书画同源”的教育理念,比瑞士裴斯泰洛齐的直观教学法早诞生12个世纪。清代《芥子园画谱》以书法笔法解析绘画技法,创造出独特的艺术教学体系。

书法训练中的“永字八法”实为思维体操。每笔包含起承转合的时空控制,要求书写者同时调度空间构图能力与把握时间节奏感知。此外,汉字本身蕴含着丰富的文化内涵。从汉字的构造中,我们可以看到古人的生活方式、思想观念和审美情趣。如“家”字,上面的“宀”表示房屋,下面的“豕”代表猪,反映了古代以农业为主,家畜在家庭生活中占有重要地位的情况。法国诗人亨利·米修在《中国的智慧》中写道:“看中国人写字,如同观看宇宙的诞生。”

近代以来,世界科技大潮扑面而来,中国面临科学技术明显落后的困局,一些有识之士想在困惑中寻求出路,甚至提出要摆脱象形文字带来的同世界的阻隔,因而发出了实行汉字拼音化的呐喊。事实证明,在当今科技创新领域,书法思维仍持续释放着现代能量。王选团队发明汉字激光照排技术时,正是从书法笔画分解中获得灵感;人工智能书法创作系统通过深度学习古人笔法,在数字时代延续着传统的“师古”路径。这些创新实践证明,书法不仅是文化遗产,更是面向未来的思维工具。

从良渚玉琮的刻画符号到敦煌写经的虔敬笔触,从科举考场上的馆阁体到现代派书法家的解构实验,中国书法始终扮演着文明基因编辑器的角色。它不仅是审美对象,更是认知框架、思维模具和精神原乡。当“嫦娥五号”从月球带回的土壤被用来研制“月尘墨锭”,当量子通信卫星以“天雨粟”篆书造型划破苍穹,我们终将领悟:这支毛笔书写的不只是知白守黑的大千世界,更是整个中华文明的多彩未来。

书法如同一条中华文明赓续传承的生态链,试想,倘若没有书法,不知道有多少文明已经失传。

(作者为文化学者,博士生导师,中央文史研究馆特约研究员,中国文联第八届、九届主席团委员,中国书法家协会第四届、五届、六届、七届理事,中国民间文艺家协会顾问;本文为新时代美术高峰课题组、中国书法“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2025年第11期)

(责编:张若涵)