作者简介:陈传席,中国人民大学教授、美术史论家、美术评论家、博士生导师、人文学者、中国美术家协会理论委员会副主任,《人民周刊》新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专家成员。

很多书法家及书法理论家都反复阐述,学书法不在形似,而贵在神似。如果列举例证,可以搜集无数条。但我对“学书贵在神似说”一直是怀疑的。学书而不是书法创作,我的体会,首先还要形似,即学王似王、学颜似颜,若学王不似王、学颜不似颜,学欧、柳、褚、赵皆不似欧、柳、褚、赵,即形尚不似,而奢言得其神,吾不信也。不仅学欧似颜、学颜似柳不可以,即同是学颜,也必须学《麻姑仙坛》似《麻姑仙坛》,学《颜家庙》似《颜家庙》。我说的“似”主要还是形似。

前人学书从描红开始,描红者,描其形也。神可描乎?临摹,临和摹不同,摹者也摹其形也,神可摹乎?当然,书画的最高境界是神韵、神采,但学习阶段恐怕重在形似,绘画人物的三庭五部、立七坐五蹲三,即西洋画法的人身高是七个半头的高度,面部的眼睛在中间,以及解剖、透视等,都是解决形似问题的。而书法中的各种技法,也主要是解决形似问题的。赖少其在近60岁时曾讲过,他学书法既未学“二爨”,也未学《天发神谶碑》,只学金冬心一家,而且只学金冬心的七个字(至于他60岁后是否学更多的金冬心字,不得而知)。有人对这段话表示质疑,认为学书法岂能只学七个字?我这里又找出只学一个字的例子,即《历代书法论文选》中《永字八法》一文说的“李阳冰云:昔逸少工书多载,十五年中偏攻‘永’字,以其备八法之势,能通一切字也。八法者,‘永’字八画是矣”。王逸少15年专攻一个“永”字,在晋前后未见记载,但这至少代表《永字八法》一文作者的观点,他认为专攻“永”字即可写好字,盖可得侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔(点、横、竖、挑、左上、左下、右上、右下)之法也,其云“侧不得平其笔”“勒不得卧其笔”“努不宜直其笔”“趯须蹲锋”“策须斫笔”“掠者拂掠须迅也”“啄者如禽之啄物也”“磔者不徐不疾”等,主要也是把形写得准,当然以形得神。那么,学金冬心的漆书,临习他的七个字,把基本的笔法结构掌握了,就可以把金冬心的字写像,是更有可能性的。

笔者的意见,书法者,形神一也,但未有形不似而能得其神者也。书法中的方笔圆笔是形亦是神,方笔多见其刚劲,圆笔多见其腴润。古代书法的摹刻本、勾填本,也主要是摹勾其形,形极似而神自在其中矣,若形尚不似,如摹《兰亭序》而似《姨母帖》,则神在不论之中也。当然这是比喻的说法,摹《兰亭序》绝不可能似《姨母帖》,似《姨母帖》亦另有价值耳,乃是说摹得不像,就不必论其神了。

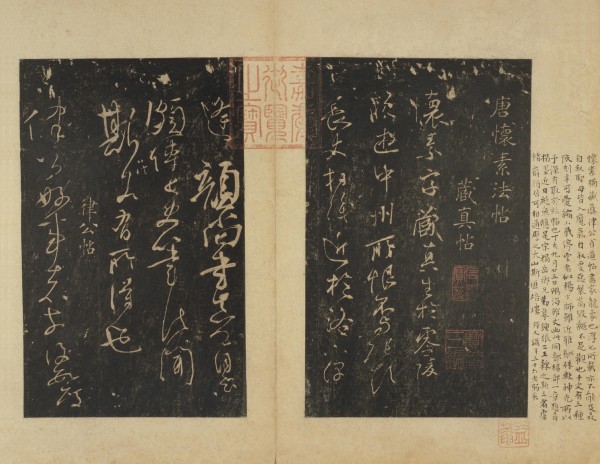

还有,拙厚、飘逸者,是论其神也,然若欲得其飘逸,不学圆笔之《曹全碑》而学方笔之《张迁碑》,反之,欲得其拙厚者不学《张迁碑》而学《曹全碑》,皆缘木而求鱼也。《曹全碑》《张迁碑》形各异而神亦异。王羲之的潇洒,颜真卿的刚劲,怀素的狂放,金冬心的古拙,各有其形,各有其神,学王羲之的行草不可得颜真卿的刚劲,学颜真卿的楷书不可得怀素的狂放,学怀素的狂放也不可得金冬心之古拙,是以书之形神一也。

严格地说,学书法形极准确,学某书与某书绝对相似,毫末不差,神自得之也。当然,书法创作的最高境界是神采,“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”。“兼之者”亦未忘其“形质”也。“神采为上”是对创作而论、非对临习而论的,而且书法的创作,其“神采”更得之书法家的修养、个性、天赋,一个不读书的人写字欲得其书卷气是不可能的。如上已述,神采亦借助于合适的形质而见之。若论其临习书法者,不宜大谈“学书贵在神似”,会贻误青年,以为不必学其形,随手涂抹,即可得其神,所谓“尽信书不如无书”。论临习书法,宜讲“贵在形似,形质为上,神采次之”。当然,学书也不是不讲“神采”,得其形质正为了见其神采,但临书阶段,若相信“大书法家”“大理论家”之言,“贵在神似”,弃其形,仿其神云云,是永远不可得其神采的。

有临习某帖,形神俱得,而自己创作并无神采者,如前所云,是其修养不佳、个性不强、天赋不足之故也。那么,为什么临帖时又能形神俱得呢?就是因为形逼真,神必在其中也。当然,欲得其神绝对相似,也未必耳。且有中老年书法不及其青少年者,盖因其青少年时天真单纯、朝气蓬勃,临古人书得其形,神自在其中,且其天真、朝气亦自见其中,故佳。若读书不多、个性不强,年老而天真失、朝气无、暮气增,学书、作书虽得其形,而无其神采,乃修养不高故也。

(本文为新时代美术高峰课题组、中国书法“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2025年第13期)

(责编:张若涵)