作者简介:陈传席,中国人民大学教授、美术史论家、美术评论家、博士生导师、人文学者、中国美术家协会理论委员会副主任,《人民周刊》新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专家成员。

这篇文章题目的意思很清楚,事实也正如此。比如以前的大画家黄宾虹、齐白石,现在很难再出现。按道理,现在画家应该比以前的画家更强,因为学习环境强于前,各种条件也强于前,各地美术馆、博物馆多于前,大型画展常有,电视、录像强于前,消息传播快,看得真切。大画集不但多,印刷也精于前,看精品画集基本上等于看原作,且临摹研究更方便,学校多于前……各类条件都大大优裕于前,按道理,画家水平不应该有更多人强于前吗?事实却相反,什么原因呢?

小画家、画画人又普遍高于前。现在的年轻画家,甚至本科生、研究生、20至40多岁的画人,一出手就像模像样,造型能力显然高于前,甚至笔墨的表现力也高于前,自己的样式也强于前。所以说小画家升格,即比以前高了。有人说:“我今年40岁,试问齐白石40岁时,能画出我这水平吗?齐白石40岁时书法能比我强吗?”我回答:“齐白石50岁时的水平也赶不上你们现在的水平,但你们八九十岁时,能赶上齐白石八九十岁时的水平吗?”事实弄清楚了,那为什么现在大画家弱于前,而小画家又强于前呢?如果研究其中原委,去其弊,而用其利,能推动美术的发展,创造出更多的大画家,意义就重大了。

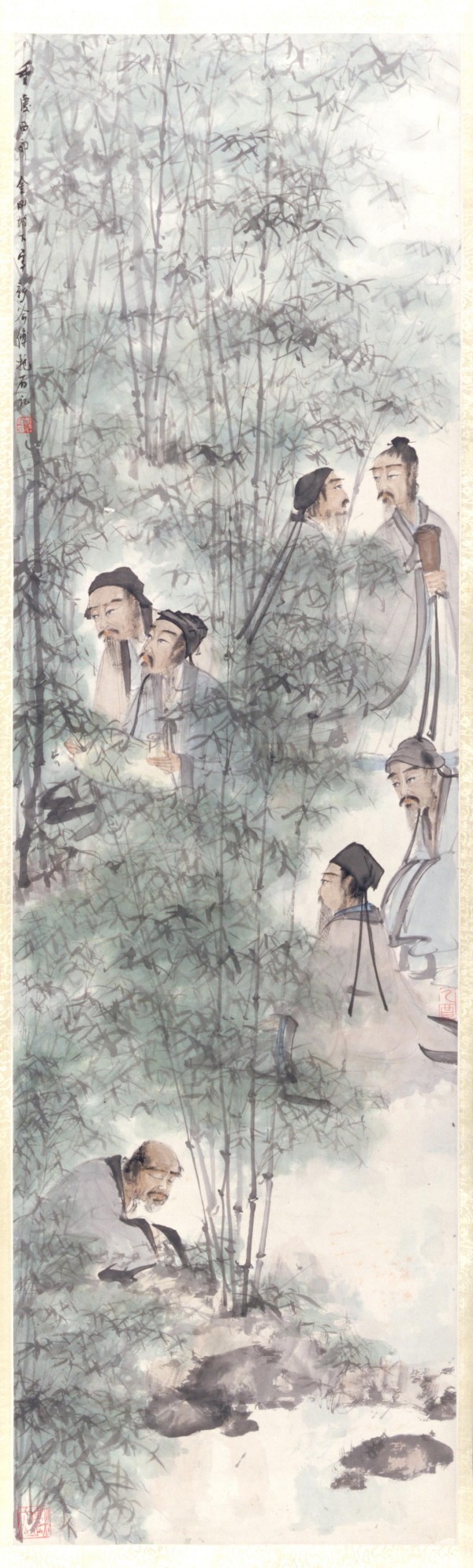

我研究发现,其一是现行的学校美术教育制度。因招生时考素描、色彩,这是西洋的学画方法和创作基础,却不是中国画的学画方法和创作基础。中国画的基础是书法和文学,为了考试必须学素描和色彩,黄宾虹、齐白石、潘天寿和傅抱石都没学过素描和色彩,传统中国画家也都不学素描和色彩。而书法和文学在青少年时代学习是最具优势的,有人称之为“童子功”,而现在的画家几乎都没有这种“童子功”。

学生进校之后,又学素描、写生,不大临摹传统。中国画也讲究写生,但不是对景写生,而是“目识心记”,将景融在心中,加上自己的修养、性情,景中有情,情中有景,然后写出,自大异于西洋画也。没有传统,或传统根基不厚,何能出大画家呢?学西洋画的基础,却从事中国画的创作,犹如在北方的土壤中种柚,能结好果吗?根深才能叶茂,没有根基的艺术很难成大气候,而现行的学校招生制度却恰恰没有“根深”的土壤。

正因为从小学素描、学色彩,到大学又加强素描、色彩,又学一些黑白灰、冷暖调,所以,本科毕业生画得就像模像样,看上去很漂亮,形象又完美。所以,小画家又高于以前。以前的小画家多因基础差又无大学问,所以,格调、意境皆不太高,而形象和笔墨等关系又不若现代的小画家。比较而言,现在的小画家是升格了,其画中没有大学问,但有一些具体的绘画性的内容,总比什么都没有又强一些。

其二,以前学画的人都出于爱好,我常说“神于好,精于勤,成于悟”。爱画才想学画,才能学好,现在也有很多人发自内心地爱画,但大多是为了一个大学学历,文科、理工科的成绩不好,便去学点画,文化低的很多也能考上大学。本来,画家要有比一般人高得多的文化水平,现在却相反,文化低又怎么能成为画家呢?不是发自内心地爱好又怎能学好画画呢?以前是优秀的学生在一起,竞争力强,现在优秀学生和素质差的学生在一起,就减少了优秀学生的竞争力。

其三,可能和地气也有关。“五百年而有王者兴。”这是古人早已总结过的,可能越到后来,时间越短,要不了五百年了。但历史上最杰出的人物,还是要几百年才能产生一个,而一般的文艺上杰出的人物总是隔几十年才出生一批。唐代在盛唐时的大文人李白、王维、杜甫以及高适、王昌龄、李颀等是同时人;再过七八十年,又出了一批如白居易、元稹、刘禹锡、韩愈、柳宗元等,也都是同时人;散文上“唐宋八大家”,包括唐二家(韩愈、柳宗元)、宋六家(欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩)都是同时人;其次还有柳永、秦观、黄庭坚等,都和“六家”同时。再过七八十年,又出现了一批如辛弃疾、陆游、陈亮等。和文学家同时的大画家、大书法家、大哲学家也会大批地同时出现。画史的“吴门四家”(沈周、文徵明、唐寅、仇英)等出现后,吴门就很少再有大家,又轮到松江派董其昌、陈继儒、赵左等。明末清初大家最多,“四王”“四僧”“金陵八家”“新安派”“姑熟派”“宣城派”等,都是同时人,还有大文学家、大思想家、大学问家、大军事家、大政治家都同时出现。大约清初大家太多了,地气已尽,后来就一直无大家。“地气”是什么,值得研究。史书记载,蜀地眉山本来草木郁郁葱葱,苏洵、苏轼、苏辙出生后,就光秃秃了。《合璧事类》记:“眉山生三苏,草木尽皆枯。”《贵耳集》记:“蜀有彭老山,东坡生则童(草木俱死,光秃秃),东坡死复青。”这些记载,我以前当作笑话看,现在我也不以为真,但也不以为假。不过,“地气”是确实存在的,北方多雄犷之气,江南多秀润之气,人与文与艺皆然,这是事实。但是不是像生长庄稼一样,地气用完需要休息一季再长庄稼呢?眉山光秃了,是不是因为生了“三苏”呢?还得请自然科学家加入研究才行。

但创作家微弱时代,研究家又强大了。“唐人不论诗而诗盛,宋人论诗而诗亡”,实际上,宋人因诗弱,才出现论诗的大家,这问题留待以后再论。

(本文为新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2025年第15期)

(责编:张若涵)