作者简介:陈传席,中国人民大学教授、美术史论家、美术评论家、博士生导师、人文学者、中国美术家协会理论委员会副主任,《人民周刊》新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专家成员。

南朝齐梁时谢赫写出《画品》,第一句话就是:“夫画品者,盖众画之优劣也。”他为品画定了六条标准,就是著名的“六法论”。随后,他把魏晋宋齐梁27位画家的作品评为六品(六个等级),影响十分重大。于安澜先生所辑《画品丛书》,第一篇就收入谢赫的《画品》(即《古画品录》)。其实,东晋顾恺之所写的《论画》是更早的一篇“画品”,他的“传神论”“骨法论”等就体现在《论画》之中。谢赫《画品》中的重要论点如“六法论”等也基本上来自顾恺之的《论画》。继《画品》之后,姚最又写出《续画品》。其后,历代都有画品类的书籍出现,尤其是宋代的文人品画诗文更多。苏东坡在《题王逸少帖》中批评张旭和怀素:

颠张醉素两秃翁,追逐世好称书工。何曾梦见王与钟,妄自粉饰欺盲聋。有如市娼抹青红,妖歌舞眩儿童。

苏东坡把张旭和怀素这两位历来被人称颂的大书法家视为“市娼”“书工”“眩儿童”。他还批评老朋友李公麟的画有抄袭倾向,其题《憩寂图》云:

东坡虽是湖州派,竹石风流各一时。前世画师今姓李,不妨还作辋川诗。

前人品画都是有好说好、有坏说坏。品画是最直接的批评,是结论记录,可以分等级。谢赫把画分为六品,朱景玄把画分为“神、妙、能、逸”,黄休复把画分为“逸、神、妙、能”,陈洪绶把画家分为“神家、名家、作家、匠家”,董其昌把画和画家分为“南宗、北宗”,等等。但大多“画品”不具体划分品第。如姚最就说:“古今画评,高下必铨。”但他这一卷“人数既少,不复区分。其优劣,可以意求也”。他的《续画品》是不分等第的,但优劣分明。如评谢赫“写貌人物,不俟对看,所须一览,便工操笔”,又说“至于气韵精灵,未穷生动之致!笔路纤弱,不副壮雅之怀”。如批评解云“全法章蘧,笔力不逮”等。

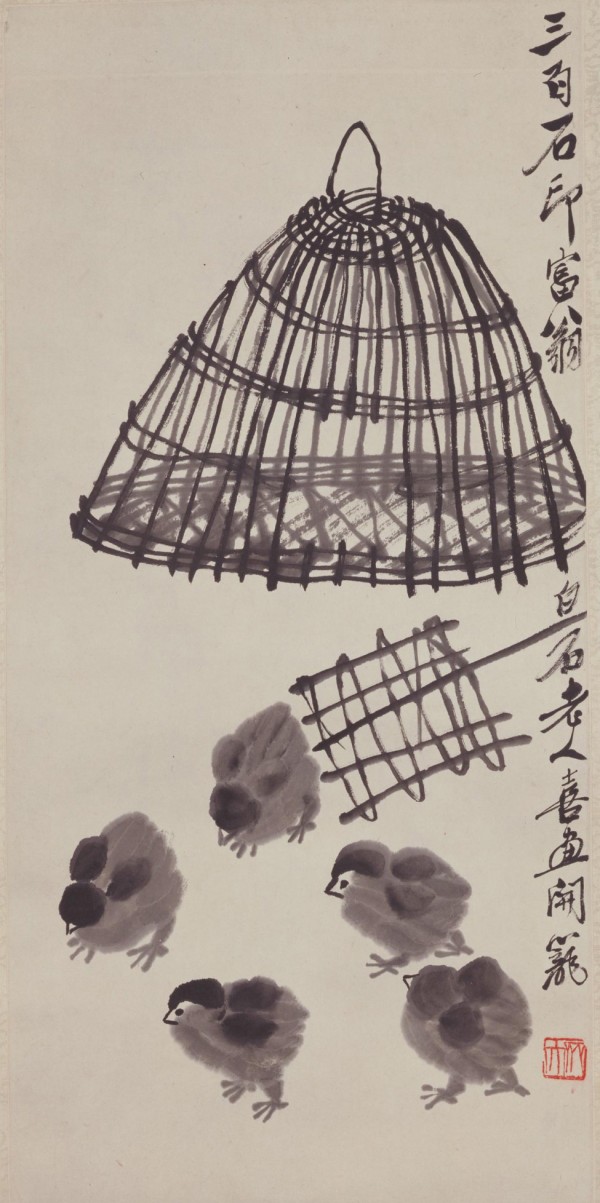

《美术观察》“观察家”约稿,题目是《今天为什么没有人写“画品”了?》。我开始有点赞成这个题目,后来又不太赞成。“画品”就是对作品(包括画家)的直接批评,但要有比较性。我曾对当代批评家只表扬、不批评(不指其缺点),而且没有理论,表示十分不满。“今天为什么没有人写画品”,如果指“为什么没有人写出令人满意的画品”,我是赞成的。因为批评文章中大多属于“画品”,但是又品出什么名堂来了呢?我曾大声疾呼并撰写《呼吁批评界的天煞星和黑旋风》《批评批评家》等文章,但作用不大,于是便自己动手撰写批评文章。老实说,我在10年前就写过“画品”。第一篇正式“画品”的题目为《画坛点将录》,将画坛名家徐悲鸿、刘海粟、齐白石、黄宾虹、傅抱石、潘天寿、张大千等人一一品评,并排出名次,发表在1993年8月的《星期天艺术家》上,后来又收入我的《现代艺术论》(江苏美术出版社,1995年出版)。这不是“画品”是什么呢?1995年4月,我又撰写了《评现代大家与名家》,品其画,评其人,还把齐白石品为现代画家第一,徐悲鸿因其影响大,品为第二,黄宾虹因其功力深,品为第三。后来,我接受读者建议,只品其画之优劣得失,不必排位次,但说明其为“大家”,抑或是“名家”。自1996年5月开始长期连载,怎么能说“没有人写画品”呢?鄙人就写过嘛(一笑)。

“观察家”的意思,我也能理解一点,可能是指今天为什么没有人把画家及其画区分为神品、逸品、妙品、能品,或把画家划分为一流、二流、三流、四流……末流和不入流。比如某某名震天响,但他的画只能算作“能品”;某某名气更大,号称现代能和他相比的人是零,其画却不入流,尚不在品评之列。但为什么没有人写这样的“画品”呢?我分析有以下五个原因:

第一,时代风气使然。凡属于一种社会上大的现象,都和时代风气有关,“四海变秋气,一室难为春”。且以我们最常见的会议为例吧,几乎每家单位开会,总是先讲国际形势大好,次讲国内形势大好,再讲本省、本县形势大好,再讲本单位取得了哪些成绩。最后还有一点点时间,谈以后怎么办。不管形势怎么不利,不管本单位有多少问题需要解决,也总是形势大好。记者采访,你讲好,他就报道;你讲缺点,他就不报道,这都是社会风气使然。“大跃进”时期,中国的“吹牛风”超越古今中外,也可谓空前绝后,风气不会完全消失。美术界画人只要能画两笔画,笔法尚不知,便被称为画家,再多画几天便是著名画家,然后就是大师、著名大师、一代大师、泰斗。泰斗本来只能有一个,但现在已到处是泰斗。其实一个时代,能称为画家的,没有几个人。大师,100年又能出几个呢?甚至100年很难出一个。而现在到处是大师,如果要列品第的话,那么,全是神品,或者全是一流,所以也就无法列品第。再说,100个所谓“批评家”都说某人是大师,是著名画家,全好得要命。你一个人说他的画不好,说他不能算画家,能行吗?

我的经历便是明证,1996年5月,我发表第一篇《评现代名家和大家》,只是讲了几句实话,之后便不停地遭到围攻,各级领导找“谈话”。社会上谣言四起,直到法院传讯,还有看不见的“暗亏”,不知吃了多少。好在我经过的大风浪太多,看透了世事和人生,泰然处之,所以直至今日没有变成神经病患者,当然也就不得安宁。有人劝我沉默,少讲话。我刻了一方印曰:“吾舌尚存。”但最近吃不消了,可能要“老实点”了。

第二,刊物也不敢发表真正公正的“画品”。没名气的画家不值得品评,值得品评的画家都有点关系,你只有吹嘘,高呼“大师”“精品”。他的作品连“能品”都不到,连“匠家”都不够,但若说他的作品只是“能品”,只是一般画家,刊物也不敢发,怕得罪人,出版社也不敢出。再加上老师、朋友等关系,还是吹捧为上,“品第”暂置。所以,即使有人敢写,也没人敢出,敢写的人也就不再写了。

第三,利益驱使。很多画家出高价请“批评家”写文章吹捧自己,再花钱买版面发表,目的是宣传自己。当然其中也有确实画得好的。绘画作品的价值就是供人欣赏,画得好也要发表出来,才能被人欣赏,发表是对的。但更多的人是为了提高知名度,知名度高了,画价就高,因而花钱买“大师”“著名画家”称号。你又怎么能正确“品第”他的作品?除非你不想要钱,而且不怕得罪人。

第四,批评者(即一般人称为“批评家”)浅薄,不太懂画,加之世风日下。很多所谓批评家其实并不太懂画。以前不懂画的人看到画得像者便叫好,现在大家水平都“提高了”,知道画得像很容易,于是一见到画得不像、胡涂乱抹、无法无理的“画”便叫好。其实,若不懂画,怎么讲都不对。若也不大敢讲画家的不是,只好讲画得好,再从哲学、美学书上找一些名词堆上了事,也品不出什么名堂。给画家和画家的画下“品第”,必须有很高的修养、渊博的知识、尖锐的目光。总而言之,必须十分懂画。而当代画画的人太多、懂画的人太少,若不十分懂画,又怎么“品第”!加之世风日下,大家都一齐叫好,随波逐流,“顺着人情喝好酒”。我还曾说过,10个人中如果有9个人不懂画,只有一个人懂画,结果是9个人出于“正义感”,会把那一个懂画的人赶走,这一个人便成为胡说八道的不懂画者,他的话也就无人相信。因为人们通常相信多数。

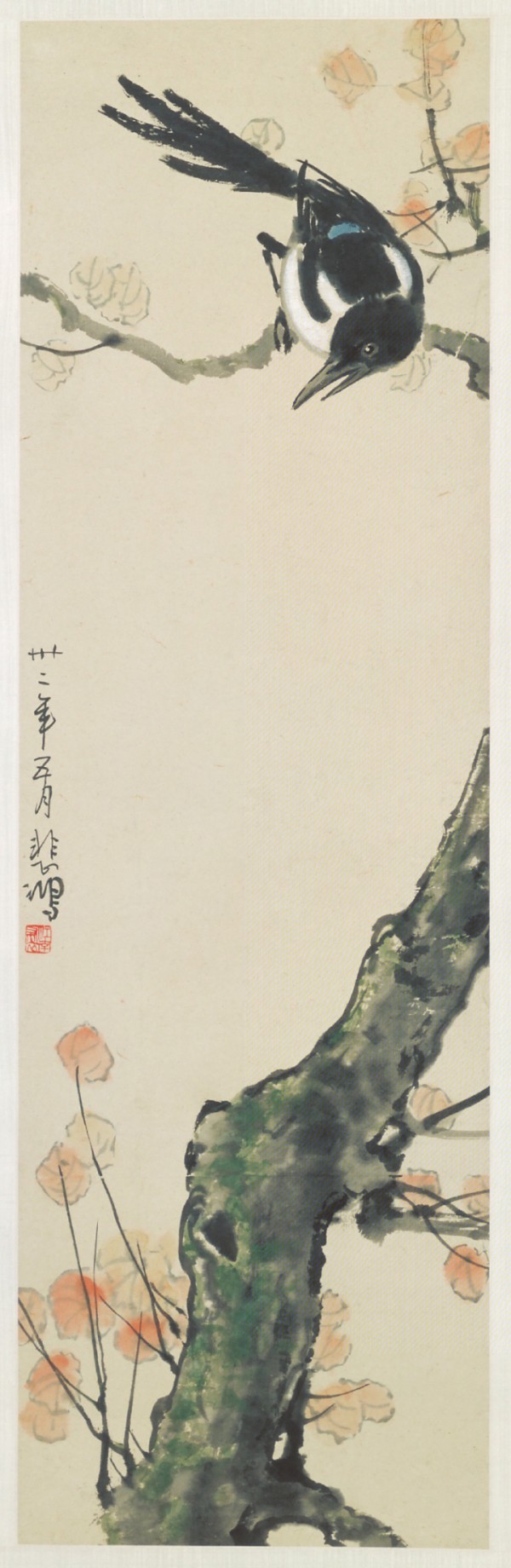

第五,确实没有多少好画,很难分出甲乙。以前有齐白石、黄宾虹,他们的画很突出,明显高于一般画家,后来有潘天寿、傅抱石等也很突出。到了李可染、陆俨少之后,能领一代风骚的画家就更难找出来了,这“神品”“一流”何人能居?那还怎么品评?大画家降格,而小画家又升格。因为考大学美术系要考素描、色彩,放弃了读书、写字,修养差了,成不了大画家,而造型基础强于前人,色彩丰富强于前人,一出手都似乎像模像样。以前的小画家修养不行,造型能力和色彩也不行,所以现在的小画家又超过以前的小画家,所谓的“大画家”(比较而言)又低于以前。如是,以前,大画家、中画家、小画家等级分明,现在有点瘸子里面选将军的感觉。只要留心一下,把一批画得太差的(大多是业余)人去掉,还有一大批能画的人,都画得不错。如果放在20世纪三四十年代,他们都会有名于史书上。但若要从中选出几个、几十个十分出色的人又非常困难。现在在全国选1万个画家很容易,如果选100个或50个就很难,选10个、20个更难。像齐白石、黄宾虹、潘天寿、傅抱石、李可染这样的画家有吗?大师有吗?第一流的大画家有吗?

很多画家认为自己创立了新风格,前无古人,应该列为“大家”品第,其实那只是“花样”,我还要写一篇《风格与花样》的文章,再谈这个问题。

(原载于《美术观察》,有删节)

(《人民周刊》2025年第16期)

(责编:张若涵)