作者简介:陈传席,中国人民大学教授、美术史论家、美术评论家、博士生导师、人文学者、中国美术家协会理论委员会副主任,《人民周刊》新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专家成员。

我曾见到一位画家本来画得很好,在同行中很突出,但后来他画人物、花鸟等都用石绿、石青或朱砂等乱甩乱点,胡乱擦涂几笔,把具象或半具象的形破坏。我问他乱甩乱点什么意思,他说:“没有什么意思,追求现代感。”我问他什么叫现代感,他说不出,又反问我。我说:“你画得好,在现代画中很出色,就叫现代感。”大家承认、欣赏,甚至跟着学,影响大了,就叫现代感。但怎样才能“画得好,在现代画中很出色”呢?这是个大问题。

不继承中国的传统行不行呢?当然行。伦勃朗、达·芬奇、拉斐尔都没有继承中国的传统,也成为世界著名画家。但时代已不同,即使有达·芬奇的水平,也取代不了达·芬奇。何况若生在中国,遗传基因和西方人不同(我早有文论述),若完全学西方的东西,能否超过西方人,我是怀疑的。这正像外国人学中国画,学到底,连皮毛也学不好。日本人是懂中国文化的,学了一千多年,也只在皮毛上有点相似而已。中国画内在的东西,西方人要想理解并不容易。当然,西方人借鉴中国画是可能的,毕加索、马蒂斯、莫奈等都认真学过中国画(据西方学者发现,莫奈临摹过中国传统绘画。就画迹看,莫奈学的中国画比毕加索学齐白石的画要好得多),但只借鉴了中国画形(如线条、写意形式)的一部分,其灵魂还是西方的,但只有这一点形,就使他们的画变得好多了。

时至今日,必须用全人类共同的文化财富丰富自己,这是毋庸置疑的。中国画要想尽快变化,变出有现代感,既超越古人,又不同于西方,更高于西方,其中一条较好的办法就是首先学习中国的传统,同时学习西方的传统,借鉴西方某些形式,最终画出具有中国灵魂的作品。不借鉴西方的形式不行吗?当然行,八大山人、石涛都没借鉴西方的形式,那是在清初。现在如果不借鉴西方的形式,只在自己的传统上发展,也许可以画出很出色、很有现代感的作品,但可能费时费力更多。怎样借鉴西方的形式是个大问题,以前有人用毛笔在宣纸上画素描,用油画的方法画国画,仅有西方画的形式,而无中国画的灵魂,那是没有价值的。

有人过于强调形式,那是因为他没进入本质,过于强调形式也会导致内涵的减少,最终导致中国画的衰弱。

我之前对林风眠评价不够高,有人又找来林风眠的精品画给我看。我发现林风眠用的是西方画的形式(塞尚居多),还了中国画之魂。所以,他的画颇受人欢迎。李可染的画也如此。

中国画家、美术家必须深入研究中国的文化,这是我们的优势,外国人要想深入掌握中国文化是困难的。若具有这个优势,再留心外国画的形式,合适则吸收,不合适则舍弃,有不同于中国老一套的形式(形式本是思想的体现),再有中国画的灵魂,画面就有现代感。但要掌握中国文化的灵魂,又要了解外国的形式,殊非易事。摆在现代画家面前的任务是更艰巨的,越来越难,这也是自然规律。凡事若急于求成,便会出现“胡来”的情况,“胡来”的东西可以新奇一时(比平庸好),但不能长久。

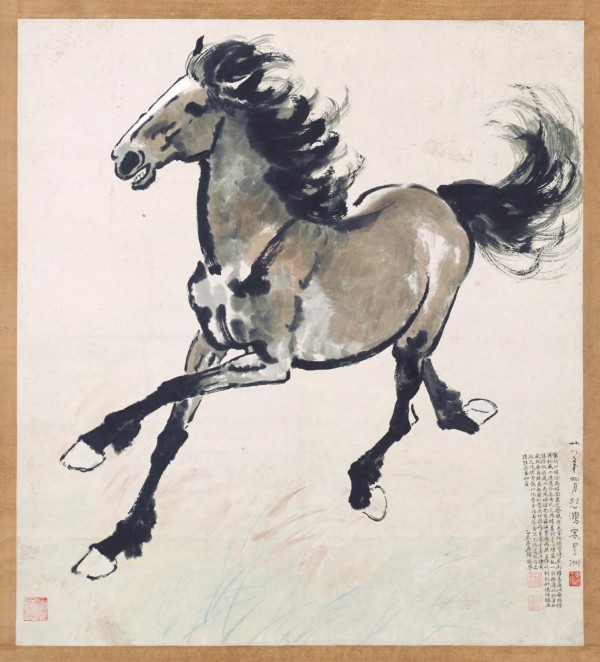

近来,很多人急于成为大师,有人便问我:什么是大师,大师有什么标准?我10年前就给大师定过标准:包前孕后。我现在仍然坚持这个标准,若要成为大师,作品能“包前”吗,能“孕后”吗?而且在现在的信息时代,“包前”不但要包中国传统之“前”,还需包一定的外国形式之“前”,否则,成不了优秀之“后”,也成不了大师。20世纪还有齐白石、黄宾虹两位大师,以及徐悲鸿、林风眠两位改革家。21世纪再走齐白石、黄宾虹的老路,就不能成为21世纪的大师了,但徐悲鸿、林风眠的得失还有参考的价值。

齐白石、黄宾虹到晚年,都敏锐地意识到他们的画中没有包到西洋画。时代变了,人们的审美眼光和要求也变了,齐白石、黄宾虹若在世,都不会走自己的老路,你再走齐白石、黄宾虹的老路还行吗?李可染的画是当时的一个高峰,就因为他的画包了西洋画。但有人对他的画仍不满意,就因为他对传统包得还不很够。

徐悲鸿一生倡导“改良论”,他说“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”。他一生反对“中西结合”,称之为“中西合瓦”(有很多理论家说徐悲鸿一生在理论上主张“中西结合”,是没有根据的)。徐悲鸿说自己努力学习西洋画,是为了改良中国画,而不是为了“中西合瓦”。他改良中国画的办法是以素描为基础,一直到20世纪70年代末,徐悲鸿的改良主张和实践影响无与伦比,中青年一代鲜有不受其影响者。

林风眠一生倡导“中西调合论”,他胸怀宽广、目光远大,力主“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调合中西艺术,创造时代艺术”。他的“调合”不在形,而在“调合吾人内部情绪”。这条路的方向是对的,但他只开了一个头,实践得还不够,而且方法还要修正。

近来,中国出版了一些西方学者研究中国绘画的著作。我翻了一下,感到这些西方学者还不具备最基本的有关中国绘画的专业素养。对中国社会和文化的了解微乎其微,又遑论其研究呢?但总有人见到西方人的著作就吓得半死。一位欧洲评论家说:“不要紧,只要我们说这是最好的,他们(指一些中国人)就会认为是最好的。”实际上,中国画优劣的标准只能由中国真正的评论家去定。

(本文为新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专稿)

(《人民周刊》2025年第17期)

(责编:张若涵)