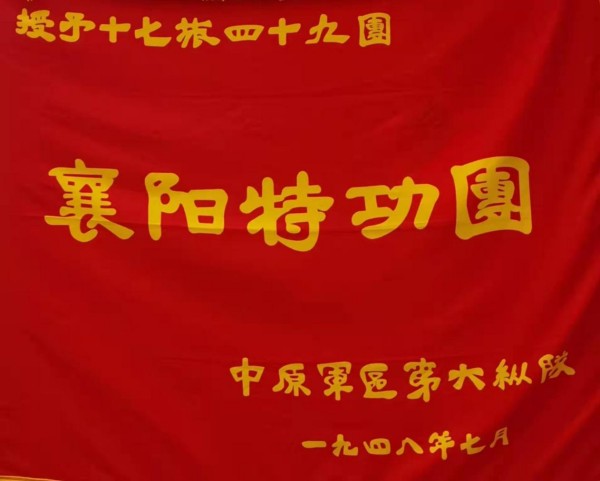

三刀劈出特功团——《百面战旗红》之“襄阳特功团”

中原野战军第6纵队17旅49团就是一支敢打敢拼的团队,气势强大到爆棚。1948年7月8日至15日,在被朱德总司令表扬为“小的模范战役”的襄阳攻坚战中,49团担当主攻,挥刀劈开三大关隘,率先杀进襄阳城,为夺取战役全胜作出了重大贡献,被中原军区授予了“襄阳特功团”光荣称号。第6纵队也由此享有“最善攻坚”美誉。

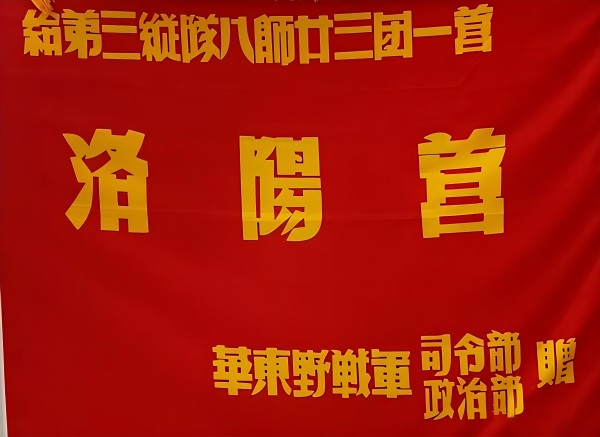

痛打青年军 攻破洛阳门

1948年初,解放战争拉开争夺洛阳序幕。攻坚洛阳的重任,落在了华东野战军第3、8纵队和晋冀鲁豫野战军第4、9纵队肩上。第3纵队所属8师23团1营机智果敢,连续突破了敌15层坚固障碍工事,打开东关和东门两道城门,首先突入城内,巩固了突破口,为我军攻城开辟了前进道路,对整个战役胜利起到了牵一发而动全身的重大作用。

壮士一跃万世铭——《百面战旗红》之“潍县团”

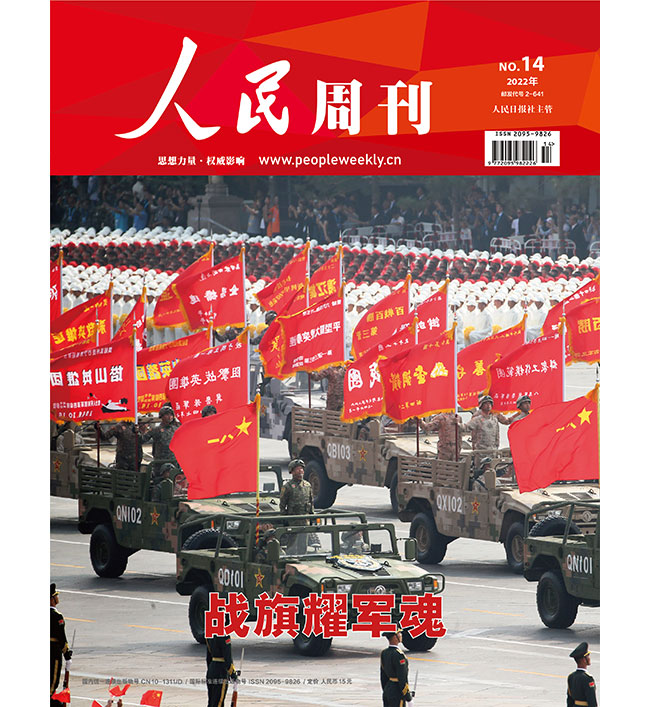

2019年天安门阅兵,百面战旗猎猎招展,其中一面旗上绣了一堵高大的城墙,显得格外醒目。这就是被称作“潍县团”的战旗,旗上的城池是老潍县石城。尽管岁月悠悠,如今石城已不复存在,但石城背后那段用鲜血染红的故事,以及9纵27师79团无坚不摧、拼死一跃的战斗精神,却永久印刻在人们的心头……

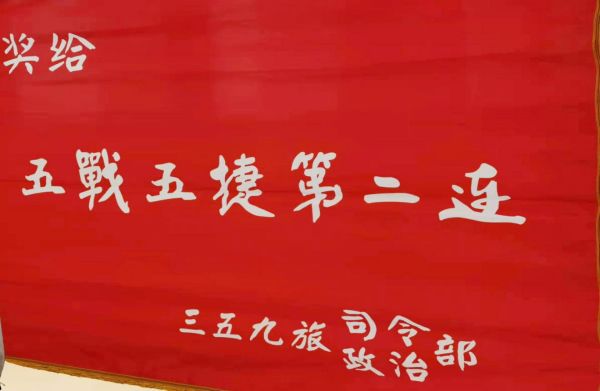

一路打头阵 五战当先锋——《百面战旗红》之“五战五捷第二连”

西北野战军所属第2纵队独立4旅10团2连,在这场关乎西北地区人民命运的生死博弈中,9个月里枪不离手、马不解鞍,连续参加了五次重大战役行动,当先锋,打头阵,血染疆场,五场皆胜,打出了陕甘宁子弟兵的威风,印证了西北野战军的神勇。战后,被授予了“五战五捷第二连”荣誉称号。

一旗在手下辽阳——《百面战旗红》之“英勇善战模范团”

经一天激战,我军一举攻克了辽阳这座离沈阳只有50公里的传奇古城,全歼了号称国民党王牌的新6军暂编54师,使东北战局的天平终于向有利于我军的方面倾斜。战役中,主攻辽阳城东北高丽门的4纵11师31团表现神勇,官兵们冒着枪林弹雨冲出雪壕,炸开层层铁丝网,打开登城通道,为迅速夺城、全歼守敌立下了第一功。

“双大功团”建奇功——《百面战旗红》之“钢铁营”

16团的赫赫战功,不是天上掉下来的,是全团将士用鲜血和生命打出来的。尤其是其麾下的2营,虽序列第二,但战功不输第一,在战斗中勇猛冲杀,为16团荣获“双大功团”贡献至伟。清风店战役后,16团2营亦被晋察冀野战军授予“钢铁营”荣誉称号。

红旗插盐城——《百面战旗红》之“叶挺部队”

1947年8月,人民解放战争由战略防御转入战略进攻,为配合刘邓大军挺进中原和山东战场内线歼敌,我华东野战军所属苏中、苏北部队果断发起了叶挺城攻坚战,亦称盐城战役。战役中,诞生了一批敢打敢拼、以叶挺名字为至上光荣的“叶挺部队”。第11纵队31旅92团和第12纵队35旅103团,就是其中的杰出代表。

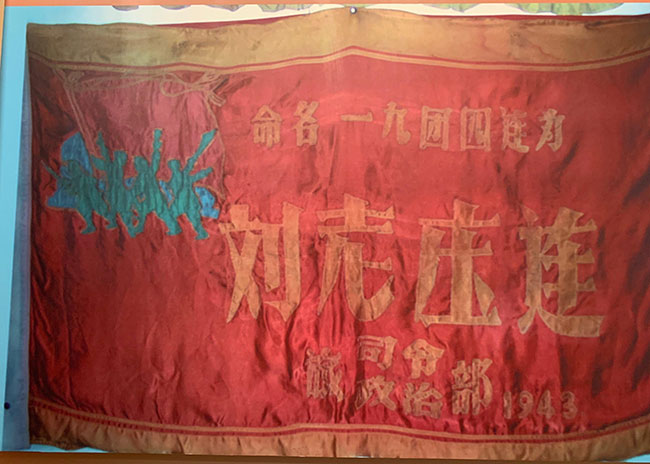

团结互助 克敌制胜——百面战旗红之“王克勤排”

1947年夏天,解放战争正在激烈进行,晋冀鲁豫军区刘伯承司令员、邓小平政委接到了一个令人悲痛的消息:6纵18旅52团1营1连1排排长王克勤在鲁西南战役中牺牲。在残酷的战斗中,死人的事时有发生,并不会都报给刘邓这样高级别的指挥员。但这次非同寻常,因为王克勤是难得的基层优秀干部典型,一年多时间里,他先后获得了“一级杀敌英雄”“战斗英雄”“三大互助模范”和“模范共产党员”等称号。

英勇阻敌筑铁墙——《百面战旗红》之“阻击战英雄团”

作为组建不久的原地方武装,1团在装备低劣、缺员较大情况下,连续阻击五昼夜,拒敌于咫尺,寸步不让,将装备优良、兵源充足的国民党军约一个主力团击溃,有力保障了野战军主力围歼国民党军整编66师的决胜行动。战后,1团受到刘伯承、邓小平两位首长通令嘉奖,冀鲁豫军区授予该团“阻击战英雄团”光荣称号。

百炼成钢铸铁拳——百面战旗红之“钢铁团”

解放区军民在中国共产党领导下,针锋相对,奋起反击,坚决粉碎国民党蒋介石的军事冒险。在这场血与火的战争考验中,正义战胜邪恶,我军不但没有被消灭,反而迅速壮大,越战越强。一支支英雄部队脱颖而出,一个个战斗集体崭露头角。原本名不见经传的山东野战军第2纵队4旅12团,也一举成为青史留名的战斗铁拳,被上级授予了“钢铁英雄团”荣誉称号。

刀刀致命壮国威——百面战旗红之“刺杀优胜连”

“刺杀优胜连”诞生于抗日战争期间八路军鲁中军区的一次大比武中。为在白刃格斗中压倒日寇,军区展开刺杀竞赛,经层层选拔,优中选优,1团5连最终成为高擎“刺杀优胜”战旗的光荣连队。自此,无论在训练场还是在战场,都能听到5连“刺刀见红、死打硬拼……”口号声响彻云天。

百战百胜红一连——《百面战旗红》之“百战百胜”

新四军3师7旅20团1营1连的历史,可以上溯至红军初创时期的14个连队,是参加三湾改编的7个连队之一,堪称我军的基本班底和元老级连队。投身抗战后,壮怀激烈,勇冠三军,为打败日本侵略者立下了汗马功劳。1942年,新四军3师授予1连“百战百胜”荣誉锦旗,既是对1连转战江淮、消灭200多日军强盗的适时褒奖,也是对这个红军连队建连以来所向披靡的历史评价。

百战出奇兵 屡屡打胜仗——《百面战旗红》之“百战百胜第三营”

战斗,是残酷血腥的搏杀,是敌对双方的斗智斗勇,稍有不慎,便满盘皆输,要保持屡战不败,必有过人之处。3营的过人之处,就是听党话,跟党走,底色鲜红,赤胆忠心,战斗堡垒坚强,战斗作风过硬。同时,总受到优秀指挥员指挥,学精打赢本领,也是重要原因。

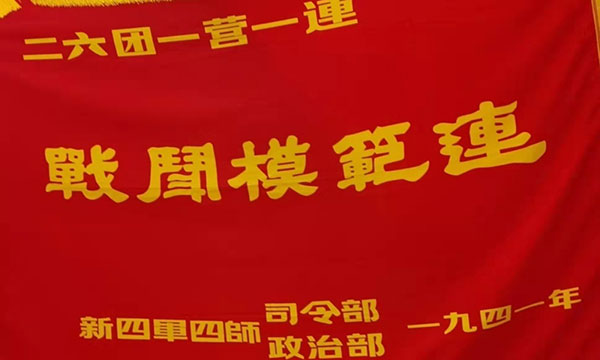

敢打必胜 永当模范——《百面战旗红》之“战斗模范连”

事实上,我军每面战旗都壮美如画,都是烈士鲜血浸染而成,“战斗模范连”1连战旗同样别具风采。要了解1连模范事迹,有必要走进青海武警所属防暴装甲车中队,透过这支“战斗模范连”传人一座座移动的钢铁堡垒,以及中队荣誉室“赤胆忠诚、英勇顽强、敢打必胜、永当模范”的铿锵誓言,回望抗日战争的连天烽火,重温“战斗模范连”喋血苏北的战斗历程。

支部是模范 党员当先锋——《百面战旗红》之“模范党支部”

百面战旗,猎猎迎风。擎旗者,上至师旅,下到班排,多为建制单位。但其中一面战旗与众不同,谓之“模范党支部”。八路军野司直接授旗表彰连队基层党组织,这在百面战旗方阵中仅此一例。

为复仇锻造的钢刀——《百面战旗红》之“左权独立营”

10月10日,八路军总部在河北涉县莲花山下为左权将军举行公葬。时任八路军野战政治部主任的罗瑞卿在左权烈士墓前庄重宣誓:“给烈士们行礼并没有完事,今后要做三件事,第一是报仇!第二是报仇!第三还是报仇!”顿时,悲愤中的抗日军民齐声高呼:“为左权将军报仇!誓将抗日战争进行到底!”苍天落泪,大地含悲,英雄不死,民众缅怀。

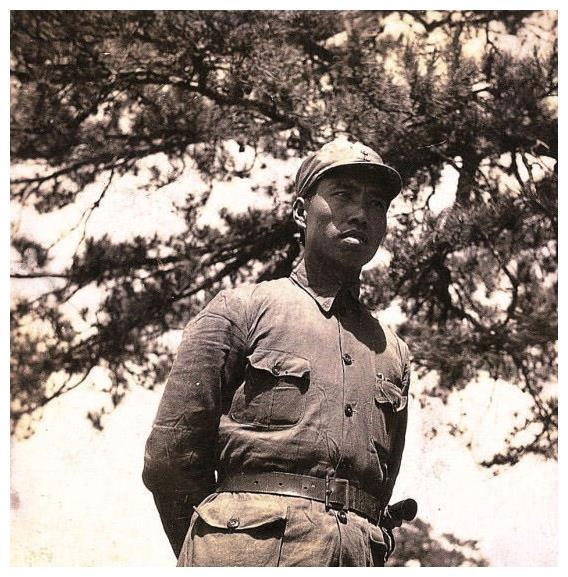

一心服务为民 一路铁血荣光——《百面战旗红》之“群众工作模范团”

在抗日战争最艰苦的历史时期,八路军115师教导3旅9团牢固树立“三队”思想,以为人民服务为唯一宗旨,与劳苦大众同呼吸、共命运,水乳交融,被根据地人民亲切称为我们的“老9团”,获冀鲁豫军区授予的“群众工作模范团”锦旗一面。从此,该团牢记使命、光大传统,不管走到哪里,无论处于什么时期,都是我军拥政爱民的一面旗帜。

战火淬炼钢铁连——《百面战旗红》之“钢铁连队”

在全国民众的支持下,新四军凤凰涅槃,浴火重生,迅速重组,很多苏皖边区地方民兵转入新四军序列,一些不甘日寇欺凌屠戮的抗日武装也纷纷接受共产党领导。我党领导的沭河大队,就在这一时期与新四军3师10旅28团合编。这为沭河大队1营1连后来成为享誉苏皖边区的“钢铁连队”,提供了舞台,奠定了根基。

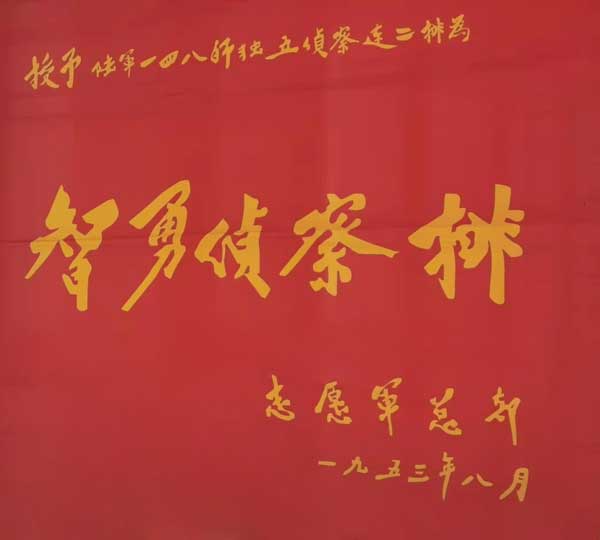

设伏歼敌,智勇双全——访“百面战旗红”创作组成员张玉龙

没有大规模硝烟,没有大规模伤亡。抗美援朝战争中的侧翼战场反登陆作战,化解了敌人扩大战争的阴谋,为签署朝鲜停战协议打下坚实基础。在朝鲜西海岸反登陆作战中,中国人民志愿军第50军148师独立侦察连2排因在搜集情报、伏击敌特和诱敌造势方面表现突出、战绩非凡,被志愿军总部授予一面荣誉战旗——“智勇侦察排”。近日,笔者访问了描写这面战旗故事的作者之一张玉龙,了解他的创作心路。

“空战之王”,驱赶“美国野心狼”——访“百面战旗红”创作组成员欧阳青

为写作这面战旗的故事,作者之一欧阳青并未过多落笔于某一场战役,而是浓墨重彩地描述了两位主角赵宝桐和僚机范万章的空战历程,将英勇个体作为英雄群像的缩影,笔下故事的时间跨度从1950年延伸到1952年。

他们是“特功八连黄继光”——访“百面战旗红”创作组成员欧阳青

这场战役,在不足半个月时间内,8连战士两次被打光,人数最少时,原本138人的连队仅余5人,在补充数百兵力后,全连仅幸存6人。《上甘岭上立国威 打败美帝野心狼》作者欧阳青记录下为这面荣誉战旗献祭的鲜活生命,在他的笔下,人人皆英豪。

让英雄故事成为精神坐标——访“百面战旗红”创作组成员初见

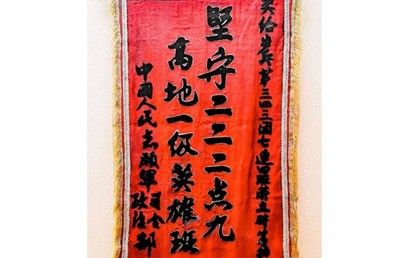

初见对于每面战旗背后战役的描写,都有着明显的纪实文学追求。在描述“坚守222.9高地一级英雄班”故事的《老秃山上英雄班》一文中,读者不难看出,从战争准备,到战场布置,再到战斗打响,面对战场上的真刀真枪,她力求赋予战争与人物命运的关联性。

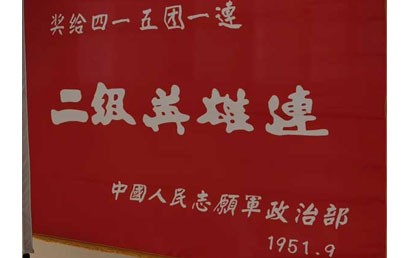

人民军队有力量——访“百面战旗红”创作组成员刘普雷

1951年9月6日,中国人民志愿军第47军139师415团1营1连(以下简称“红1连”)在短短1小时10分钟的时间里,攻占战略要地338.1高地,将号称“开国元勋师”的美骑1师一个加强连挑落马下。之后,红1连还取得坚守272高地40余天的骄人战绩。因为特别能吃苦、特别能战斗、特别讲团结、特别讲荣誉,红1连被志愿军政治部授予“二级英雄连”荣誉称号。

英雄赞歌永流传——访“百面战旗红”创作组成员初见

因为战争,风光秀丽的夜月山沦为硝烟弥漫的“火焰山”。中国人民志愿军用鲜血和生命,为这座名称充满诗情画意的小高岭,书写了悲壮的传奇故事与英雄赞歌。心怀追思与崇敬,《百面战旗红》创作组成员叶征、初见、王欣联手执笔,谱写夜月山的英雄史诗。近期,作者之一初见接受了本刊记者采访,回顾他们为英雄写赞歌的心路历程。

“零敲牛皮糖”巧解“磁性战术”——访“百面战旗红”创作组成员欧阳青

近期,在接受本刊记者采访时,作者之一欧阳青对这一战法作出简明扼要的解释:“你既然要黏住我、追击我,我就干脆不走,反过来一点点地使劲敲你,最终零零星星地把你敲光!”

精兵纵入开“坚锁”——访“百面战旗红”创作组成员张玉龙

1951年4月22日,抗美援朝第五次战役打响。面对“联合国军”的密集多层防御,西部战线志愿军第19兵团果断派出奇兵:64军190师569团3营连续突破7层封锁线,成功占领道峰山,打乱敌军的作战部署,圆满完成了战斗任务。战后,该营被授予“道峰山营”光荣称号,荣立集体二等功,全营每人荣立三等功。近日,笔者访问了描写“道峰山营”作战经历的作者之一张玉龙,了解作品创作幕后的故事。

把英雄群像树成丰碑——访“百面战旗红”创作组成员信儒

信儒、初见、叶征为“甲等功臣团”战旗故事组稿,写败北的敌军“如沙丁鱼般拥挤、局促而疯狂”,写志愿军“如同割韭菜般将敌人成片撂倒”,写美国坦克被“烧成了锅巴”……创作组用鲜活的战争场面,带我们直面鲜血淋漓的现实。字字泣血的笔触,染红了一面面战旗。作者之一信儒近期接受本刊记者采访,用讲述重返炮火硝烟中的朝鲜鹤谷里,挖掘字里行间的豪情,缅怀中国人民志愿军英雄群体。

用生命奏出的“英雄交响曲”——访“百面战旗红”创作组成员初见

从这部被作者初见称作“每位英雄单独来写,都是一部感人的人物传记”的作品中,可以看出初见在写作时抱有极其强烈的民族情怀,倾注了大量的心血。文章的侧重点不仅在于战场真实,还在于剖析一支军队及其背后的一个民族。

一连挡二师,空间换时间——访“百面战旗红”创作组成员欧阳青

这场抗美援朝战争第四次战役初期的战斗,因为我军后续部队进行反击争取到宝贵时间而永久载入史册。日前,了解这场战役故事创作历程的创作参与者欧阳青,接受了本刊记者采访。

“60熊”何以成为“50勇”——访“百面战旗红”创作组成员张玉龙

在抗美援朝战场上,有这样一支志愿军队伍:他们在抗日战争时期屡获佳绩,让敌人闻风丧胆;他们认为“中国人不应该打中国人”,在解放战争长春战场起义;他们两度入朝作战,在战场上打出出色战绩。这支队伍,是中国人民志愿军第50军。《血战汉江南 忠勇恸河山》中描述的“白云山团”,正是来自这支部队。近日,笔者访问了作者之一张玉龙,了解创作幕后的故事。

速度的比拼,意志的较量——访“百面战旗红”创作组成员初见

一面战旗就是一部史诗。“三八线尖刀英雄连”作为一支功勋卓越的英雄连队,已走过了77年的光辉历程。今年是中国人民志愿军抗美援朝战争胜利70周年,借此契机,本刊记者专访参与创作“三八线尖刀英雄连”故事的作者之一初见,对文章的创作特色进行集中梳理。

猛龙过江,旗卷四方——访“百面战旗红”创作组成员欧阳青

此役,我志愿军与朝鲜人民军首次联手,8天歼灭以美军为首的“联合国军”1.9万余人,挺进100余公里,解放了汉城,在世界造成重大政治影响。写下这场战役故事的作者之一欧阳青,于近期接受了本刊记者专访。

小高岭的大英雄——访“百面战旗红”创作组成员初见

烈士埋黄土,青山依旧在。近期,《群英壮志撼山岳 勇士辉煌化金星》作者之一初见接受本刊记者采访,追忆首位“中国人民志愿军特级英雄”,致敬小高岭的大英雄。

新兴里夜擒“北极熊”,志愿军击毙“纸老虎”——访“百面战旗红”创作组成员欧阳青

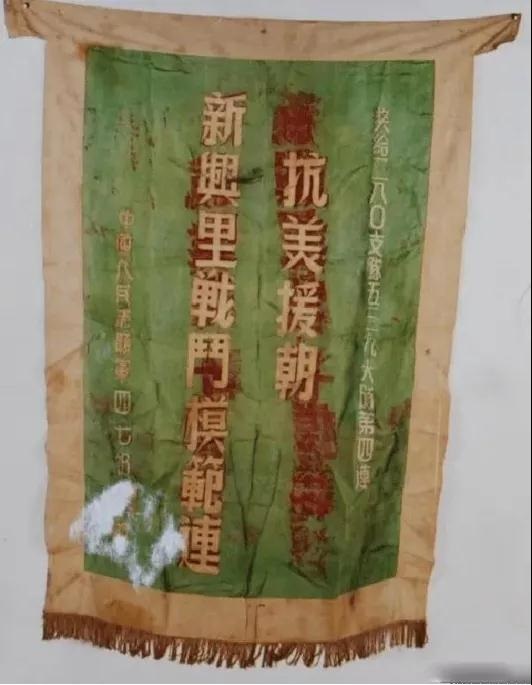

志愿军第27军克服极寒带来的种种困厄,以一个加强师的微弱兵力优势,创造了一个装备上以劣胜优、战力上以弱胜强的战争奇迹,在抗美援朝战争史上刻下了唯一成建制全歼美军一个加强步兵团的印记,大大提振了全国人民抗美援朝、保家卫国的决心和斗志。战后,志愿军27军授予239团4连“新兴里战斗模范连”荣誉称号。近日,撰写这面荣誉战旗故事的作者之一欧阳青接受了本刊记者采访。

听到“祖国”就来了劲——访“百面战旗红”创作组成员樊玉莲

因功勋卓著,中国人民志愿军第38军113师337团1营3连被志愿军总部授予“特等功臣二级英雄连”荣誉称号,并获颁“屡战屡胜”锦旗一面。《百面战旗红》系列文章中专文讲述了3连在朝鲜战场上迅猛突击、屡战屡胜,打出“虎军”威风的故事。近日,本刊记者采访了文章作者之一樊玉莲。

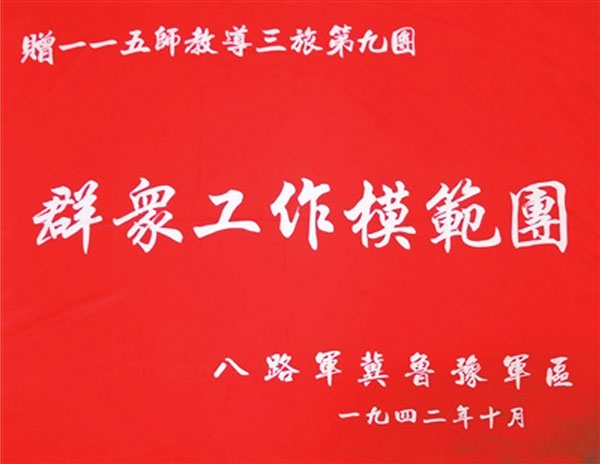

终局之战 气壮河山——《百面战旗红》之“二级战斗英雄连”

198.6高地被我军一举夺占,吹响了朝鲜战争的熄灯号。早就对南朝鲜军不识时务心怀不满的美军第1军军长布鲁斯·C·克拉克中将冷冷地讽刺道:“固若金汤的198.6高地群,怎么瞬间就会失守?”

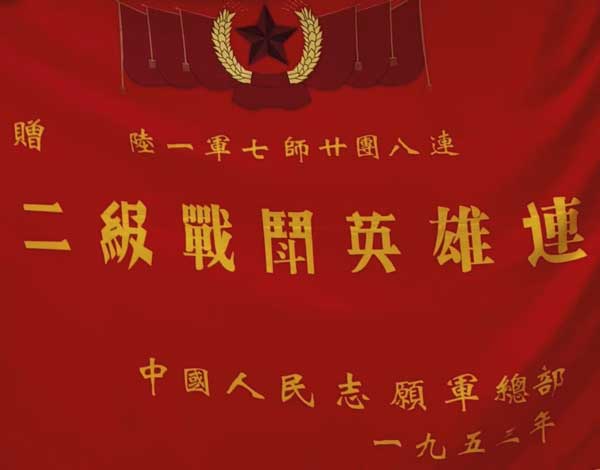

斗智斗勇西海岸——《百面战旗红》之“智勇侦察排”

抗美援朝战争,正面战场五次战役和上甘岭战役已广为流传,侧翼战场反登陆作战却鲜为人知。而正是这场持续两年多惊心动魄、卓有成效的系列对抗行动,挫败了美军代号为“8-52·克拉克”的军事冒险计划,使美扩大战争的阴谋最终破产,保证了朝鲜停战之日的胜利到来。

上甘岭上立国威 打败美帝野心狼——《百面战旗红》之“英勇顽强功勋卓著”特功八连

惊心动魄的抗美援朝、保家卫国战争,已经过去了半个多世纪,在中国人民革命军事博物馆里,至今仍珍藏着一面布满381个弹孔的战旗。涌来观瞻的人们凝神战旗前,耳畔都会不由得响起电影《上甘岭》中那首时而优美、时而雄壮的歌曲《我的祖国》,沉浸在震撼心灵的旋律里。

战绩大 打得好——《百面战旗红》之“英雄中队”

7团3大队7中队是这次庆功会上的耀眼明星,因取得击落击伤敌机17架的卓越战绩,被志愿军空军荣记集体一等功,位于6个战功赫赫的单位之列,成为公认的尖子中队。老中队长赵宝桐还创造了击落击伤敌机9架的个人战绩最高纪录,被誉为“空战之王”。

老秃山上英雄班——《百面战旗红》之“坚守222.9高地一级英雄班”

“老秃山”由几个高低起伏的山包组成,其中一个山包在地图上叫作222.9以东无名高地。1952年7月18日,志愿军39军115师343团3营7连1排4班钉子般地钉在这里,与数十倍于己的美军浴血奋战,共击退了敌人13次冲锋,歼敌500余人,战后被志愿军总部授予“坚守222.9高地一级英雄班”荣誉称号。

枪挑“开国元勋师”——《百面战旗红》之“二级英雄连”

“战斗模范连”415团1营1连表现尤为骁勇,先是创造了70分钟歼灭美军骑兵1师一个加强连、夺下338.1高地的傲人战绩,后又取得了坚守272高地40余天、打退敌人53次冲锋、毙敌920多人的辉煌战果,荣立集体一等功,获“二级英雄连”荣誉称号。

肉搏血战夜月山——《百面战旗红》之“夜月山英雄班”

坚守夜月山主峰南365.2高地1个加强班的十余名志愿军勇士,与全连一起顽强击退了敌人从排到营规模的14次进攻,最后剩下5人冲出堑壕,与敌展开白刃格斗。在连续战斗过程中,该班前赴后继,死守阵地,大部分英勇牺牲,2人身负重伤,用鲜血和生命谱写了一曲惊天动地的英雄赞歌。战后,该班获“肉搏血战英雄坚守夜月山”奖旗一面,被志愿军总部授予“夜月山英雄班”荣誉称号。

雄鸡一唱天下白——《百面战旗红》之“鸡雄山阻击战斗英雄连”

战后不久,中央人民广播电台向全世界播发了2连坚守鸡雄山的英雄事迹,一时被传为美谈。有人借用伟人一句新词赞曰:雄鸡一唱天下白,万方乐奏有于阗,英雄兴会更无前。

猛士穿插破铁篱——《百面战旗红》之“道峰山营”

在西线正面难以突破的危急情况下,64军190师569团3营受命大胆向敌后穿插,占领道峰山,扼敌致命要点。3营不辱使命,遇强智取,遇弱强攻,急行20小时,纵深穿插60公里,连续突破敌人7层封锁线,按时到达指定位置,钉在阵地上3昼4夜,直至弹尽粮绝也终不放弃,打乱了敌军的作战部署,书写了一篇惊天动地的铁血传奇。

横城反击建奇功——《百面战旗红》之“甲等功臣团”

在横城反击战的胜利中,志愿军39军117师349团贡献至伟,在上有飞机轰炸、下有敌军阻击、气温极寒的情况下,一夜翻山突进38公里,提前半小时穿插到鹤谷里,卡住了敌人的退路,与3倍之敌进行殊死搏斗,对最后决胜横城起到了四两拨千斤的作用。战后,彭德怀司令员及朝鲜人民军最高领袖联合发出贺电,对117师进行嘉奖。

“万岁军”中“英雄营”——《百面战旗红》之“攻防兼备”一等功臣营

志愿军342团1营,虽然只是这座丰碑中的一块砂石,却具特殊的典型意义。透过这部红色的铁血巨制,1营将士在汉江南岸350.3高地奋力搏敌的场景跃然而出,恍若一道铁壁铜墙……

血肉之躯筑长城——《百面战旗红》之“中元山英雄连”

这场阻击战发生在抗美援朝战争第四次战役初期的中元山,而威震敌胆的阻击战主角,是42军126师378团2营5连。战后,5连被授予“中元山英雄连”荣誉称号。

三八枪打过三八线 两条腿赛过汽车轮——《百面战旗红》之“三八线尖刀英雄连”

1950年12月31日,志愿军6个军联手朝鲜人民军2个军团发起第三次战役,一举突破了这条极具象征意义的分界线,将战线向前推进了80至110公里,打进了南朝鲜首都汉城。“联合国军”如溃堤的洪水,涌向了“三七”线附近;我军则以伤亡8500人的代价,取得了歼敌1.9万余人的战果。

“四猛龙”飞越临津江——《百面战旗红》之“临津江突破英雄连”

战役结束后,在突破临津江防线中立下头功的116师346团1、4连,347团5、7连四个尖刀连队,均获得了“临津江突破英雄连”荣誉称号。一面战旗同时授予四个英雄集体,这在我军百面战旗中也是特例。

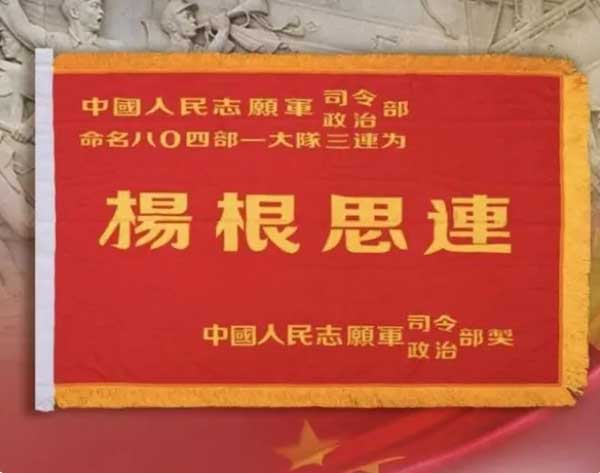

群英壮志撼山岳 勇士辉煌化金星——《百面战旗红》之“杨根思连”

究竟是怎样的事迹,会让一个人的生命如此灿烂?究竟是怎样的连队,会因一个人的名字而变得辉煌?要解答这两个问号,就要沿着杨根思和“杨根思连”的足迹,穿越时空,重新踏进那场艰难而壮阔的抗美援朝战争。

屡战屡胜 虎虎生风——《百面战旗红》之“‘屡战屡胜’二级英雄连”

打下飞虎山的38军,却如此抬不起头来,让梁兴初备感窝火,撂了一句狠话:“38军不是纸糊的,我梁兴初是打铁的出身。我们不是鼠军鼠将!下一仗打不出38军威风来,我就不是梁兴初!”梁兴初还一不做二不休,回来向全军原汁原味传达了彭德怀司令员的批评。38军所有将士都憋了一股劲,知耻而后勇,立志打好翻身仗。

独有英雄驱虎豹,更无豪杰怕熊罴——《百面战旗红》之“新兴里战斗模范连”

27军80师239团2营4连指导员庄元东在军列行进中抓紧战前动员,扼要讲了这次从打“老蒋”到改打“老美”的背景意义,最后大声吼道:“常胜模范连”能不能常胜,是骡子是马咱们拉到朝鲜遛遛,大家有没有决心?”“有!打败美帝野心狼!”4连战士们的口号声随着列车快节奏的哐当声显得格外铿锵有力。

弘扬战旗精神,将红色基因植入孩子心中——《百面战旗红》大型纪实文学创作总结交流活动举办

5月31日,大型军史题材纪实文学作品《百面战旗红》创作团队走进北京市海淀区玉泉小学,讲述百面荣誉战旗背后的动人故事,以《百面战旗红》创作杀青为契机,与玉泉小学“高扬百面战旗红 赓续红色血脉”主题活动相融合,作出红色基因传承从儿童抓起的有益实践。

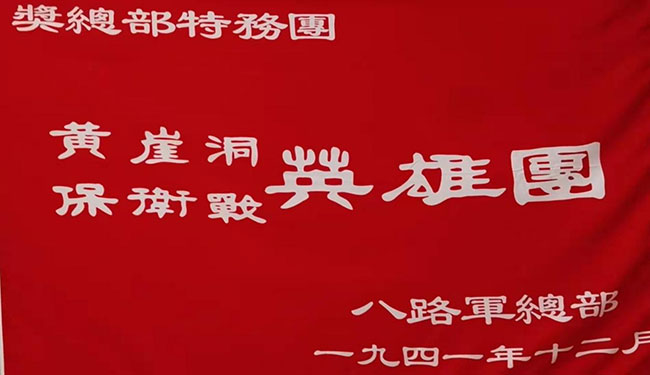

保卫黄崖洞 建功太行山——《百面战旗红》之“黄崖洞保卫战英雄团”

太行腹地有座群峰突兀、怪石嶙峋的黄崖山,峭壁上生出一眼巨大罕见的天然石洞,远看如虎口,近观似穹庐,幽深开阔,气势非凡。该洞位于黄崖山东面半山腰,故名黄崖洞。抗日战争期间,因这里得天独厚的隐蔽环境,被八路军开辟为最早、也是规模最大的兵工厂,亦称水窑山兵工一所。

深入虎穴捣敌巢——《百面战旗红》之“郯城战斗模范连”

郯城,位于山东临沂境内,是古郯国都城,《沂州志》记载:“齐战魏,孙子胜庞涓于此。”马陵道之战成就了孙膑,败落了庞涓,一荣一辱,留下了多少谈资与唏嘘。转瞬间两千多年飞逝,到了1943年1月,战场依旧,对手变换,八路军再胜日寇于郯城。

猛将无弱兵 其势如破竹——《百面战旗红》之“势如破竹19团”

1939年,抗日战争进入相持阶段中期,八路军敌后斗争如火如荼。当年8月,晋察冀军区2分区以边区子弟为主要成分,以红军首长机关警卫连队为基层骨干,组建第19团,全团2000余人。

白刃战倭寇,铁血灭凶顽——《百面战旗红》之“白刃格斗英雄连”

在我军陆军众多战斗连队中,有连徽的并不多见。但就有这么一个独特的连队,不仅有自己的连徽,造型还非常突兀醒目:两把寒光闪闪、锋刃交叉的刺刀,威风凛凛,战斗性极强!这个连队就是陆军第75集团军特战某旅3营8连。他还有另一个气贯长虹、威震八方的名字——“白刃格斗英雄连”。

毛主席亲自颁奖旗——《百面战旗红》之“模范红十二团”

1934年1月31日,正值隆冬,冰封河止,天阴奇寒。江西瑞金沙洲坝临时中央政府大礼堂内却气氛热烈,传出欢声,持续一周多的中华苏维埃共和国第二次全国代表大会正进行颁奖典礼。

“名将之花”太行丧命记——《百面战旗红》之“黄土岭功臣炮连”

晋察冀是八路军在敌后创建的第一块抗日根据地,面对日军的进攻,晋察冀军区一分区抓住日寇急于寻找八路军主力决战的狂妄心理,诱敌深入,机动作战,利用太行山复杂地形,在雁宿崖、黄土岭一举歼灭日军1000余人,炮毙旅团长阿部规秀中将,在中华民族最危急的时刻,顿挫了日寇的嚣张气焰,提振了中国军民的抗日信心。

夜袭阳明堡 虎口拔獠牙——《百面战旗红》之“战斗模范连”

卢沟桥事变,将中华民族推到了最危险的时刻。1937年8月底,国共两党合作抗日,一致对外,红军主力改编为国民革命军第八路军,编入阎锡山第二战区序列。10月13日,为阻止日寇长驱进犯和保卫太原,忻口战役打响,中日双方投入总兵力达27万,历时21天,战况空前惨烈。

首战平型关,威名天下扬——《百面战旗红》之“平型关大战突击连”

1937年7月7日,日本军国主义侵略野心再度膨胀,一手炮制了震惊中外的卢沟桥事变,随即向中国军队发起猛攻,扬言半月内灭亡中国。7月29日,北平沦陷;一天后,天津沦陷;半月后,淞沪开战;又过半月,张家口、宣化相继沦陷。

鏖战四平 勇猛突击——《百面战旗红》之“四平突击队”

四平,亦称四平街,位于东北平原中部吉林与辽宁交界处。原本城如其名,四平八稳,名不见经传,却因经历了四度恶战,打得天昏地暗,最后决定鹿死谁手,从此蜚声中外,青史留名。当地民谣至今传唱:“四平四平,四通八平。四平不平,四战才平。”

云台之上战旗扬——《百面战旗红》之“云台寺排”

故事发生在75年前,解放军滨海警备旅3营7连3排奉命在云台寺阻击气焰嚣张的国民党军队,经过一昼夜浴血奋战,以少抗多,击溃敌军一个连,毙敌120余人,被授予“云台寺排”荣誉称号。

解放海南岛 登陆立头功——《百面战旗红》之“登陆先锋营”

1950年初,新中国如一轮喷薄旭日,照亮了世界东方的神州大地。国民党蒋介石兵败如山倒,退至沿海一带主要岛屿作垂死挣扎,幻想打造一条南起琼岛、北至舟山的海上岛链,锁住大陆。毛主席了然于胸,决心一举砸碎这条“铁链”,首先对“铁链”最南端也是沿海最大岛屿的海南岛施以重拳。

英雄连队的“四个第一”——《百面战旗红》之“黄继光英雄连”

现代战争中,空降兵常被誉为“插上翅膀的陆地雄狮”,自带令人羡慕的“天兵”色彩。6连的确值得骄傲,因为不仅是乘云踏雾的空降兵,还有一个更为响亮的名字——“黄继光英雄连”。

党指挥枪的坚定信念——《百面战旗红》之“铁的堡垒”

在中国人民解放军群英荟萃的百面战旗方阵里,有40余面来自战斗连队。这些连队大多被命名为模范连、突击连、英雄连。如强渡乌江模范连、平型关大战突击连、杀敌英雄连等。硬朗的称号背后,是一个个克敌制胜的铁血传奇。也有少数以战地和烈士命名,如大渡河连、刘老庄连、杨根思连等。

罗援将军与他创意的《百面战旗红》

战旗,是一支军队的历史,也是一支军队的性格。“以史为鉴、查往知来”。在这种历史自觉和历史使命的驱动下,罗援将军和一批志同道合的战友拿起如椽巨笔,不舍昼夜,精心打磨,奋笔写出一篇篇脍炙人口的战旗故事,讲述一面面战旗背后的辉煌战史和不朽的精神传奇。

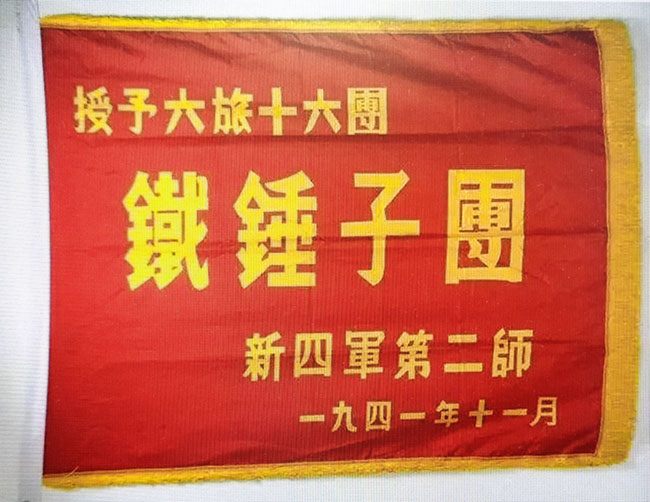

“铁锤”挥起砸顽敌——《百面战旗红》之“铁锤子团”

华夏烽烟连角起,铁军奋战日伪顽。1941年的淮南津浦路以西地区,日军、伪军和顽军盘根错节,相互勾连,祸害一方。新四军2师作为该地区抗日救亡的一支劲旅,与凶残的敌人进行了殊死斗争,先后涌现出一批作风顽强、作战勇敢、克敌制胜的英雄团队。6旅16团就是其中的典型代表,其傲人战绩至今在民间广为传扬。

英雄壮举 百炼成钢

又到十月一日。每逢国庆节,耳边就回荡起那振聋发聩的呼喊:“为了新中国,冲啊!”刹那,泪飞顿作倾盆雨;瞬间,热血喷为擎天柱。面对天安门广场那一面面猎猎飘扬的旗帜,面对大街小巷那一阵阵的欢声笑语,突然想起辛弃疾的豪壮诗句:“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

为了新中国,冲啊!——《百面战旗红》之“董存瑞班”

在中国,英雄并未走远,董存瑞舍身炸碉堡的故事家喻户晓、妇孺皆知。可以说,董存瑞的名字已融入国人血脉,成为勇敢者的符号、爱国者的图腾、民族精神的不朽丰碑。而以董存瑞英名命名的“董存瑞班”的事迹,同样激励人心,并随着岁月的流淌,历久弥新,不断传扬。

十八勇士战狂涛 大渡河上逞英豪——《百面战旗红》之“大渡河连”

顶着时而滂沱、时而如丝的连绵苦雨,经过一昼夜百余里的持续疾行,中央红军红1军团先遣队前卫营——1师1团1营来到了离大渡河安顺场只剩十几里的小镇罗岔。

杀尽日寇护“龙珠”——《百面战旗红》之“杀敌英雄连”

1940年,抗日战争处于残酷的相持阶段,正面战场压力加大。为振奋全国人民抗战信心,打破日伪的“囚笼政策”,8月20日20时,八路军总部命令晋察冀军区、120师、129师统一行动,点面结合,全线开花,在侵华日军后方交通命脉上,发起了震惊中外的“百团大战”,累计投入兵力超过105个团40万人,仅129师就投入了46个团。

喋血猴儿山 长城永不倒——《百面战旗红》之“英雄长城中队”

河北宣化东北30公里处,有座风景独特的猴儿山,山上蹲坐的石猴与横卧山巅的古长城相守相望,引得游人无数。但很少有人知道,78年前春季的一天,这里曾是炮火连天的抗日战场。石猴无言,记下了一个惊心动魄的战斗故事。

艰难反“围剿” 神鹰遨苏区——《百面战旗红》之“神鹰侦察排”

1933年10月开始的中央苏区第五次反“围剿”作战,历时一年,在王明“左”倾教条主义主导下惨遭失败。然而,在仗越打越糟的情况下,红3军团4师12团侦察排却脱颖而出,成为这段晦暗日子中难得的一个亮点。

讲述战旗故事 弘扬民族精神——军史题材纪实文学作品《百面战旗红》的缘起

2009年,新中国成立60周年,作为第十一届全国政协委员,我郑重提交了一份政协提案——《在游行的行列中增加一个老兵方队和战旗方队》。不久,得到上级单位回复,这份提案已经被国家采纳。

历史因铭记而永恒 精神因传承而不灭——访《百面战旗红》创作组总策划、主笔人叶征

战旗是军队的历史和性格。95年来,一面面浸透着烈士鲜血的战旗,照亮了民族复兴的璀璨星空。值此8月1日建军节到来之际,本刊独家专访叶征,听他讲述《百面战旗红》创作的幕后故事。

血染战旗,见证永远的军魂——访《百面战旗红》创作组总召集人李玲

今年是建军95周年。为展现人民军队英雄风采,本刊连续刊发军史题材纪实文学作品《百面战旗红》。一面战旗就是一个故事。这些故事感人至深,广受读者好评。这些好故事是怎么写成的,听听《百面战旗红》创作组总召集人李玲为大家讲述创作背后的故事。

以战旗精神书写强军梦

《百面战旗红》创作组召集了不同地区、不同领域的文字工作者,参与写作战旗故事,一篇篇兼具思想性和文学性的作品甫一发布,便获得良好口碑。欧阳青、樊玉莲、张玉龙是创作团队的代表,他们记录战旗故事、诠释战旗精神,让一位位战斗英雄、一支支传奇部队再现于读者和网友面前。

《信·物》:见证奇功的战旗

人民视频《信·物》专题推出《见证奇功的战旗》,演员张国强讲述“黄土岭功臣炮连”战旗的故事。本刊2022年第八期曾刊发《“名将之花”太行丧命记——〈百面战旗红〉之“黄土岭功臣炮连”》。

谁持彩练当空舞——《百面战旗红》之“模范红五团”

我军发展壮大的历史天空,可谓群星璀璨,无数英模前赴后继,构成了宛若银河的辉煌星阵,放射出万丈光芒,引领着人民军队一往无前。而植根于南昌起义、秋收起义的“模范红五团”,则堪称是这个非凡星阵中的一颗耀眼恒星。

八十二勇士壮烈殉国记——《百面战旗红》之“刘老庄连”

苏北淮安,有个叫刘老庄的地方,一座静谧肃穆的烈士陵园里,安息着82位新四军指战员的英灵,他们来自同一个连队。在1943年那场与日伪军突如其来的遭遇战中,他们奋起抗敌,顽强坚守到最后一刻,直至打到最后一人、最后一粒子弹,终因寡不敌众,全部壮烈殉国!

生死攸关战乌江——《百面战旗红》之“强渡乌江模范连”

2022年是建军95周年。为展现人民军队英雄风采,本刊陆续刊发军史题材纪实文学作品《百面战旗红》。这部作品由罗援领衔主编、叶征担任总策划、李玲负责召集团队创作,创意源于参加新中国70年大阅兵的百面战旗方队,讲述每一面战旗背后的动人故事,彰显每一面战旗蕴含的血性军魂,昭示了一支有精神、有灵魂的军队必定战无不胜!