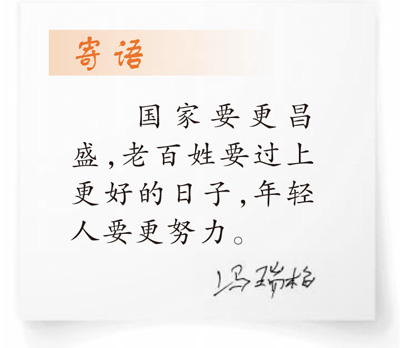

9月3日,电视机前,98岁的冯瑞梅在家人的陪伴下起立,注视着五星红旗冉冉升起,缓缓举起右手,敬了个礼。电视柜上,放着她年轻时的军装照、与战友的合影。“一早就守着看阅兵,我让他们把音量调大些,才能听得清。年轻时候,我耳朵可灵嘞!”冯瑞梅说。

80多年前,冯瑞梅加入琼崖抗日独立总队(后改编为琼崖抗日独立纵队)第一支队,先当勤务员,再当报务员,凭借灵敏的双耳和机敏的反应,在电波里传递军情。

为何参军入伍?

“活下去,跟着部队走,为乡亲们报仇”

1942年,在海南琼山苏寻三乡,冯瑞梅加入了中国共产党。她所在的上云村,林木茂密,地势险要,是抗日游击队经常活动的地方。

1942年5月,由于叛徒出卖,日军进村挨家挨户搜查,逼问共产党员和游击队的去向。村民守口如瓶,敌人抓走村民用机枪扫射、放火烧屋,原本热闹的村庄成了一片焦土。“从山上回来,看到村里的惨状,我心如刀绞。”冯瑞梅哽咽着回忆。

敌人的“扫荡”愈演愈烈,幸存下来的冯瑞梅下定决心:“活下去,跟着部队走,为乡亲们报仇!”年纪小、干活快的冯瑞梅,成了琼崖抗日独立总队的一名勤务员,干一些后勤工作。

深山老林,条件艰苦,游击队员们找野菜充饥,砍断竹子在山沟里取水喝。冯瑞梅干得最多的活是洗衣服,看着用缴获的布匹做成的军衣,心里总不是滋味。“衣物单薄,冷的时候,只能烧火勉强取暖。山里蚊子、蚂蟥多,隔着衣服咬人。染病了也基本没有药,挺不过去人就没了。”冯瑞梅说。

电视里正播放着老兵观礼的画面,冯瑞梅拿起桌上的纪念册,和记者聊起了带她学习、成长的吴克之。

1943年,琼崖抗日独立总队第一支队支队长吴克之率领第一支队挺出琼山县西部和澄迈县地区,在多地伏击日军、破坏敌人的交通运输。“他对我很好,但看我不认真写字又会变得很严厉。”听到部队要组织文化学习,没上过学的冯瑞梅不明白为什么。“他告诉我,不学写字就打不了日本鬼子。”冯瑞梅说,“当时我也弄不懂这两者有什么关系,但为了消灭敌人,再苦再累我都不怕。”

战场上怎么收发电报?

“必须集中注意力,千万不能动、不能分心,蚊子和蚂蟥要咬就让它们咬吧”

屏幕前,阅兵分列式开始。徒步方队迈着坚定有力、整齐划一的步伐行进,气势如虹。

当看到信息支援部队方队亮相,听到解说时,冯瑞梅说:“后来我当了报务员,干的事情就和信息有关。”

那时,冯瑞梅写字认真、学得快,部队便安排她先接触电台,学收发电报。

报务员要会什么?“要会听、会发、会抄收,耳朵要灵,手也要巧。”冯瑞梅边说边拉起记者的手演示,“手型要定好,要用腕力带动手指,把电键压下去,太快太慢都不行。”

电台的“嘀嗒”声代表着不同的数字,刚开始学,冯瑞梅虽然手巧,但听辨时总“嘀嗒不分”。她拿出学写字的那股劲,咬牙坚持了下来。

在哪收发电报?“到了山里,树叶很密,方便我们隐蔽收报。没有桌子,就用树枝和木头搭起来当成桌子用。没轮班的时候,我们就临时挖个斜坑休息。”冯瑞梅说,抄报的时候要手脑眼并用、稳坐不动,防止因轻微的震动导致机器变声。“必须集中注意力,千万不能动、不能分心,蚊子和蚂蟥要咬就让它们咬吧。”

为躲避敌人的袭扰,冯瑞梅和战友们工作时十分小心。收报不敢用响声大、难携带的发电机供电,靠的是手摇发电,还生怕灯光暴露目标。白天将收报机装在水缸里,或者埋在地下。“电台来之不易,不少同志为保护电台付出了生命。”冯瑞梅说,“电台比命都重要,我们得守好用好。”

如何面对艰苦的战斗环境?

“靠着团结同志、团结群众,才能生存、战斗下去”

《钢铁洪流进行曲》在客厅里回荡,战旗方队驶过天安门广场。冯瑞梅睁大眼睛找着,得知琼崖纵队也有一面战旗受阅,她欣慰地拍了拍胸脯。

“你看大家精神头多足、动作多整齐,还是得团结一致才能出成绩。”冯瑞梅说,“‘山不藏人,人藏人’,这句话琼崖抗日独立总队的冯白驹司令员经常挂在嘴边。当时我们也是靠着团结同志、团结群众,才能生存、战斗下去。”

“我们的同志和老百姓同吃同住,老百姓宁愿吃野菜,也要把粮食送给我们。”年纪小又肩负电台的重要工作,冯瑞梅的饮食条件相对能得到保障,但她知道每一粒米都来之不易,“都是群众省下来支援我们的,不敢浪费。”

转业到地方参与农业生产后,节约粮食、团结群众的观念也一直影响着冯瑞梅。从在农场工作,到在农场部、纺织厂、工业局任职,冯瑞梅从未忘记战时物资的匮乏与条件的艰苦,也把战斗精神落实到促生产的工作当中。

海南岛解放后,冯瑞梅一家再次回到上云村,这个日军进犯后的“无人村”,时隔8年后才逐渐有人居住、恢复生机。

回忆起日军投降的那天,冯瑞梅记忆犹新。“我们收到日军投降消息的时候,大家笑啊、喊啊、唱啊,高兴得不得了!”冯瑞梅说,“胜利来之不易,好生活也来之不易。”

电视里,气球腾空、和平鸽振翅高飞;电视外,冯瑞梅攥紧了记者的手。

制图:张丹峰

《人民日报》(2025年09月15日 第 11 版)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com