日前,成都知识产权法庭第五审判庭在公开审理的一起关于射钉枪的发明专利纠纷案中,首次应用3D实物证据建模技术辅助庭审,将专利案件中最为费时耗力的技术比对环节压缩至半小时。由此,成都知识产权审判正式迈入3D智慧辅助时代。

此前,某技术开发有限公司发现某公司生产的射钉枪涉嫌侵害其专利权,遂提起诉讼。开庭前,原被告双方对枪体的内部技术结构,以及射钉发射时的运动原理各执一词,争议较大。

“要是在以前,我们得把射钉枪拿到法庭进行现场拆卸,和对方一点点比对内部设计,光是拆拆装装就得耗费一个多小时。有些小零件还得用放大镜反复查看。”开庭前,原告代理律师说,但是这次很不一样,法庭已经提前通过3D实物证据建模技术完成了射钉枪的数字化建模。庭审现场不见过多的实物证据,两块高清大屏幕成了“主角”。

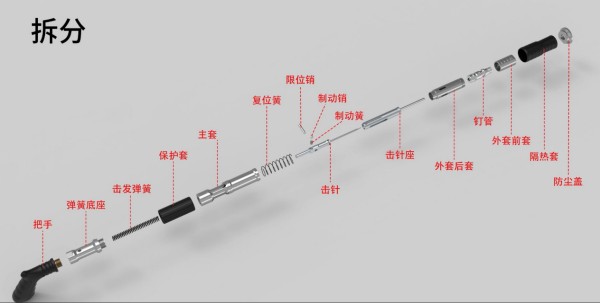

果不其然,庭审开始后,两个大屏幕上清晰呈现出涉案射钉枪的3D实物证据模型。“请技术人员放大被告产品的排渣散热孔,该处须向法庭详细展示、说明。”被告代理律师话音刚落,法庭技术人员轻点鼠标,屏幕上的射钉枪便精准拆分、放大为15个零件,排渣散热孔装置也立即从整体模型中分离出来,每个零件的细节、尺寸都清晰可辨。

通过3D模型的360度旋转、任意缩放,双方能够全方位查看产品内部构造。短短半小时就完成了技术比对。“这个革新很不错,在屏幕上就能无死角地查看到证据的技术细节,还可以随意放大缩小,比对着实物拆解方便太多了!”原告代理律师感慨道。

“2023年5月,我们在最高人民法院知识产权法庭汇报工作时,看到了这项3D实物证据建模技术,深受启发。院党组高度重视,立刻组织力量研究如何让这项技术与审判各环节深度融合,真正减轻当事人诉累。在最高院和四川高院的指导支持下,我们经过反复摸索,终于让这项技术在庭审中落地见效。”成都市中级人民法院党组书记、院长杨诚说,3D实物证据建模技术的应用推动了成都知识产权审判在办理技术性较强的案件时,迈入了“透明解剖”的智能辅助新阶段。但这并非要取代庭审中对证据的实质性审查,而是通过革新“看”的方式和“辨”的精度,打破空间阻隔查证技术微末。(四川高院供稿)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com