编者按:110年前,马识途生于四川忠县(今重庆忠县)。作为中国现代作家、诗人、书法家,他的作品多取材于革命生活,风格源于民间,来自传统,在创造性转化和创新性发展中建构出具有现代气息和中国气派的艺术空间。他不仅是中国现代文坛的杰出代表,也是四川地区文化事业的重要推动者。《人民周刊》分两期刊发《“业余作家”马识途的文学生涯》一文,通过这些往事,感受他的人格魅力。

2025年,是总称自己为“业余作家”的马识途先生诞辰110周年。1915年1月17日,农历腊月初三,马识途出生在四川省忠县石宝寨,原名马千木,父亲马玉之,母亲吴正泽。同时,今年还是他的散文《万县》发表90周年。1935年1月,由叶圣陶主编的上海《中学生》杂志发表了马识途所投稿件《万县》,这是他第一次正式发表文学作品,由此他开始登上中国文坛。

2024年3月28日晚上,这位早已著作等身的老人在成都悄然离世,永远地离开了深爱他的家人、朋友、读者,享年109岁。放眼整个世界文坛和中国历史,严格从作家身份而言,马识途老人应该是截止到目前最长寿的作家。

我和马老相识25年,在这25年中,我因征集慢慢走近这位老人,渐渐地,我被他精彩的文学人生所深深吸引。在我心中,他就像是一座万仞高山,让我仰望,喜爱写作的我一直努力向他走近,但我知道我要走到山脚的旅程还有很长很长。

直到现在,有空时,我还常常拿起他送我的书读一读,在字里行间,我仿佛感觉到老人就在我身旁,慢慢地和我讲述他的文学故事。

第一次发表文学作品

1933年5月,日军加大侵华步伐,华北形势日益危急,偌大的华北已经放不下一张课桌。为了寻求光明继续学业,马识途与同学商量后决定买票前往上海求学。因难民太多,北平火车站当时已无票可买。马识途和同学只得带着行李艰难地爬到火车顶上,坐在上面前往上海浦东中学继续自己的学业。

在浦东中学上学期间,马识途开始大量阅读鲁迅、茅盾、巴金等作家作品,以及俄国作家、苏联革命文学作品。上海是当时中国最大的新文化中心,这里不仅有众多的作家、编辑,还有众多的报刊、出版社,新思想、革命思想在这里被广泛传播。马识途在上海一面努力钻研工科知识,一面在阅读进步刊物《生活》《新生》《世界知识》等杂志,也在吸收众多的进步思想,这让他越来越意识到:国家兴亡,匹夫有责,作为中国青年要奋起救国,要积极参加爱国救亡运动,而不应“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”。那时的他非常喜欢看《生活》(三日刊),还有《申报·自由谈》,因为《申报》常刊登鲁迅先生的文章。后来由于国民党当局常常禁止刊登鲁迅先生的文章,马识途只得和一些志同道合的进步同学在报刊上找可能是鲁迅的文章来读,这在当时成为一种时尚。渐渐地,鲁迅先生成为马识途的精神导师,进步文学的熏陶为他以后的文学创作打下了坚实的精神基础。这一时期,马识途开始写一些文学作品,创作完成后,他也会悄悄地拿出去投稿,但大多没有回音,直到1935年,他的辛勤耕耘终于有了小小的回报。

1935年1月,叶圣陶编辑的《中学生》杂志刊登了马识途的作品《万县》。在该文中,马识途描述了自己参加中考时曾去过的长江边小县城万县的衰败与繁华,还有让他记忆深刻的“奖券”“税关”“大烟馆”“大兵、流氓和乞丐”。这可是马识途发表的第一篇作品。对于自己第一次发表文章,马识途曾有记述:

……有一期《中学生》上刊登了征文启事,要中学生按征文要求作文应征。我当时在班上的语文成绩是比较好的,作文常常受到老师的称赞,但从来没有想给报刊投稿。这一次我不知道从哪儿来的勇气,竟然一挥而就写了一篇报告地方风光的文章,并且写上一个化名,毫不犹豫地用平信投进邮筒。可是一投进去,便失悔了,自己责备自己太冒失,把自己的名字和文章转化为铅字在杂志上印出来,简直是不可思议的事。可是过不多久,我突然收到一封《中学生》杂志社寄来的挂号信。我庆幸没有被别的同学发现,偷偷地拿到校园小亭中去拆阅。我料定是把我投的稿子退回来了,不然怎么会挂号呢?我把信纸从信封里抽出来,并不见我的稿子,却有一封铅印的信,并带出来张汇款条子掉在地上。我没有来得及看信,赶忙把汇款条子捡起来看,我傻了眼,六元钱的汇款单。我从来没有想到这种征文还能得稿费,而且这样多,快够我一个月的伙食钱了。我看了铅印信,知道我的文章入选了。我欣喜欲狂,却不敢在小亭上大笑。我赶忙把信收捡起来,……

文章一发表,同学们都称马识途为“未来作家”。语文老师章铁民非常高兴自己的学生能在著名的《中学生》杂志上发表文章。有一次,他问马识途:“你将来想学什么?”马识途毫不犹豫地说:“我要做一个工程师,用工业救国。”章铁民又问:“其实我看你是可以写的,当一个作家不一样可以救国吗?”马识途拒绝了老师的这个建议,他的理由是:除了“坚甲利兵”,还有什么能抵抗日本的侵略,消除日本帝国主义者灭亡中国的野心呢?

历经83年完成的“夜谭系列”

在马老众多文学作品中,要说哪部作品创作时间最长,非“夜谭系列”莫属。“夜谭系列”包括《夜谭十记》和《夜谭续记》。

《夜谭十记》是马老呕心沥血历尽46年之功写出的一部文学经典,这在中国文学史上实不多见。《夜谭十记》1983年11月第一次出版,包括《破城记》《报销记》《盗官记》《娶妾记》《禁烟记》《沉河记》《亲仇记》《观花记》《买牛记》《军训记》10个故事。马老以旧中国官场里的十位穷科员为主人公,以一个个看似难以想象却十分真实的奇闻逸事,讲述了旧社会官场上尔虞我诈、卖官鬻爵的丑行,普通劳动群众惨不忍睹的痛苦生活,特别是妇女被侮辱被迫害的悲惨遭遇,让人看到了旧社会人情世态的冷酷、伦理道德的虚伪和人与人之间社会关系的险恶。

《军训记》最早的创作可追溯到1937年。1937年4—6月底,已考入国立中央大学的马识途按照学校安排参加了为期两个月的军事训练集中营,主要学习操练、《步兵战术》、《简易测绘》。军训结束前,军训负责人找马识途谈话,希望他能继续深造,为国民政府服务,但被倾向进步革命的马识途断然拒绝,这导致马识途未获得军训结业证书。其间,为了反抗国民党法西斯军训,年轻的马识途悄悄开始创作《军训集中营记》。

但要说对《夜谭十记》的正式创作,则还要到1942年。那一年,马识途根据组织安排已在昆明西南联合大学中文系求学。1938年3月,在武汉加入中国共产党之后,马识途一直冒着生命危险在“国统区”从事地下革命工作。因工作需要,他经常更换职业,当过教员和学生,也当过国民党的小公务员和行走商贩,还做过流浪汉。在城市的旅店、茶楼,在乡村的鸡毛店或小饭铺里,在农家陋舍的桐油灯下,他常与社会的三教九流打交道。在交往中,这些三教九流常常给马识途摆许多他过去闻所未闻、千奇百怪的龙门阵。尤其是他接触的一些小科员,平时没有什么娱乐和消遣,只好三五结伙到别人家里去坐冷板凳,喝冷茶,扯乱谭,自得其乐。在他们结成的“冷板凳会”上,马识途听到了许多奇闻轶事。

1941年1月,因湖北恩施地下党组织遭到破坏,马识途被特务追捕。根据南方局指示,他考入西南联大,到昆明继续从事学生地下党工作。在进入西南联大中文系后,马识途一边跟随闻一多、李广田、朱自清、楚图南等文学大师认真学习,一边以文学为武器对学生进行革命宣传和组织。为了更好地开展工作,马识途常以四川人擅长的在茶馆摆龙门阵的方式给学生和群众讲故事。渐渐地,马识途产生了强烈的创作冲动。1942年,他选择了10个最有意思的故事,以一个冷衙门里十个科员组成“冷板凳会”、轮流摆龙门阵的形式开始了《夜谭十记》的最早创作。马识途首先从《破城记》前半部分《视察委员来了》写起,同时还为其他各记写了一些提纲和部分草稿。但因为学习和地下工作原因,这些创作时断时续。后来书稿还经历了三次“灭失”。第一次“灭失”发生在1946年,马识途奉调从云南回四川做地下工作,写好的《夜谭十记》初稿不得不在离开前全部烧掉。第二次“灭失”发生在他到成都开展地下工作后。对于之前的焚稿,马识途总是念念不忘,于是他在工作之余又开始悄悄创作。他抄出自己的《视察委员来了》给好友陈翔鹤看,陈翔鹤觉得这篇小说写得很有味道,便准备拿去发表。可惜不久,马识途在成都的家就被国民党特务查抄,他所有的书籍、书稿、笔记和资料都被抄没了,其中就有已经初具规模的《夜谭十记》。第三次“灭失”则发生在20世纪60年代那段特殊的岁月,《夜谭十记》手稿被抄没。等到“文革”结束后,马识途的好友、当代著名编辑家、人民文学出版社社长韦君宜再次遇见马识途后,就问她曾经在20世纪60年代读过的《夜谭十记》草稿。马识途只得告诉她书稿早已灭失。韦君宜和马识途早在1937年冬鄂豫皖苏区为湖北省委举办的党训班时就是同学,之后在白区还一同做过地下工作。韦君宜早在20世纪60年代初就看过马识途创作的《破城记》和《报销记》。作为一名优秀的编辑,韦君宜觉得此稿很有特色,而且素材都是源于马识途所从事的地下党活动,是他在血与火的斗争中收集而来。这些素材在马识途笔下,已然变成“嬉笑怒骂皆成文章”的小说,其细致刻画很有特点。韦君宜当即向马识途约稿。不久,她还让人民文学出版社和马识途签了出版合同。其后,每次遇到马识途,韦君宜就催他赶紧完成创作。可惜的是,“文革”一来,马识途便被打倒,《夜谭十记》创作也被迫搁置。拨乱反正以后,韦君宜告诉马识途现在已是文学的春天,鼓励他一定要把《夜谭十记》写出来。

在好友的多次鼓励下,1978年马识途决定重打锣鼓新开张,从头再写《夜谭十记》。在创作过程中,马识途偶然找到一份早年《破城记》油印本,这可帮了他大忙。1979年7月,《夜谭十记》之一——《破城记》在文学刊物《当代》创刊号发表。1982年7月,历经45年,已经67岁的马识途终于完成了自己从青年写到花甲之年的《夜谭十记》。1982年11月,《夜谭十记》在人民文学出版社出版。出版后,《夜谭十记》深受读者欢迎。韦君宜对于好友的这本《夜谭十记》也十分欣赏。在1984年第七期《文艺报》上,她曾亲自撰文《读〈夜谭十记〉随笔》,谈了自己对这部小说的一些看法。在该文的最后,韦君宜提出:“这部独特的作品,未必能(甚至肯定不会)成为当代创作的一种普遍趋向。但我想读者是会欢迎它的,它有着为群众所‘喜闻乐见的中国作风和中国气派’。”

作为《夜谭十记》的姊妹篇,《夜谭续记》的问世也经历了38年的时间跨度。1982年11月,人民文学出版社出版了马老的《夜谭十记》。该书初版就印了20万册,后因读者追捧,很快再次加印。《夜谭十记》一时颇为红火。于是,韦君宜专门去成都找到马识途。一见面,她就向马识途提出了一个创作建议:《夜谭十记》出版后反响很好,你不如把你脑子里还存有的那些千奇百怪的故事拿出来,搞一个“夜谭文学系列”。马识途一听就很激动,赶忙在自己的记忆库里开始搜索,一口气说出10个故事的题目和几个故事的梗概。韦君宜听后很高兴。很快,两人就当场商量先创作出一本《夜谭续记》。不久,马识途便开始动笔写故事提纲。但其后因韦君宜突然中风,没人再继续督促马识途创作此书,加之他当时公务繁忙,也就放下了这个写作计划。但这些故事本身,一直存在他的脑子中。他常常梦到这些故事里的人物,还与他们不断对话。也许马识途自己也没想到,这本书一放,就是30年。

事情直到2010年底才出现转机。那年12月,随着改编自马老《夜谭十记》之《盗官记》的电影《让子弹飞》在那一年成为中国电影票房冠军,出版了28年、早已有些沉寂的《夜谭十记》也跟着这部电影红火起来。面对《夜谭十记》的再次走红,马老很想把原来和韦君宜一起计划好的《夜谭续记》重新完成,也算是对好友的纪念吧。就这样,在近百岁时,马识途又开始了对《夜谭续记》的创作。但因事务过多,此次创作也是断断续续。一直到2017年左右,马老对《夜谭续记》的创作开始加速。那时已经102岁的马老检查出癌症,正在住院治疗期间,这次住院很可能会使书稿创作半途而废。马老想起了司马迁发愤写《史记》的故事,这使他深受鼓舞。马老决定自己要继续发愤写作,和病魔抢时间,一定要在有生之年完成这次创作。打定主意后,马老让孩子把稿纸带到医院,他要坚持写下去。治疗期间,马老一面积极配合医生治疗,一面坚持写作。医院里,医生护士们都觉得这位百岁老人得了这么危险的病,自己却一点儿都不在乎,还在奋力写作,真是个怪人。马老却说:“其实这毫不可怪,我就是要和病魔战斗到底,正像当年我做地下革命斗争不畏死一样。一个人只要不怕死,便会勇气百倍,一有勇气,更有力量战胜危险和痛苦。”

就在马老完成这本书的初稿时,保健医生告诉他,经过半年多的药物治疗,马老肺上那个肿瘤阴影竟然看不到了,验血检查指标也完全正常了。听到这个好消息,马老戏说道:“咋个,癌魔和我斗,落荒而逃了吗?”

这位百岁老人在癌症的折磨下,依然凭着自己顽强的毅力和对文学的赤诚,以及对故友韦君宜的承诺,为中国当代文学史再次贡献出一部精彩的讽刺小说集。这本承载着马老诸多故事的“夜谭系列”第二部终于在2020年6月出版发行。马老用自己的实际行动创造了一个文学奇迹。

就这样,“夜谭系列”历经83年的创作,终于完整地呈现在中国文学史中。

根据亲身经历创作《清江壮歌》

在马识途的文学作品中,长篇小说《清江壮歌》无疑是其代表作。《清江壮歌》是马识途根据亲身经历创作而成的一部革命小说。它也被认为是新中国“十七年文学”中一部较有影响的红色经典著作。小说从任远1960年找到失散20年的女儿开始,讲述了贺国威、柳一清、任远等人曾经在恩施地区的革命故事。贺国威、柳一清、任远是20世纪30年代走向革命的知识分子,他们怀着推翻旧中国、建立新中国的理想来到清江河畔的鄂西恩施开展地下党工作。在艰苦的斗争环境中,他们满怀豪情,坚信真理、坚信胜利、不怕牺牲地忘我工作。后因叛徒陈醒民的出卖,贺国威、柳一清被捕入狱,柳一清被捕时刚生下孩子不久。在狱中,贺国威、柳一清与国民党反动派进行着坚决斗争。在走向刑场时,贺国威、柳一清毫不畏惧,柳一清更是临危不乱,将自己的女儿巧妙地置于路边的草丛中,使孩子逃脱大劫。这些故事既是小说,其中大部分也是历史的真实。该小说中的男女主人公贺国威、柳一清是马识途以自己曾经并肩战斗的同志何功伟、刘惠馨为原型写成的,而刘惠馨正是马识途的妻子,而小说中的任远正是马识途本人。

该小说的创作源于1960年4月下旬马识途找到自己失散近20年的女儿。当时担任中科院西南分院党委书记、副院长的马识途正在上海参加中国科学院学部委员会议。会议期间,马识途接到湖北省公安厅电报,说已找到他失散近20年的女儿,希望他能立刻前往武汉。

1941年1月20日,因中共鄂西特委前秘书郑建安的叛变,时任中共鄂西特委书记何功伟与鄂西特委秘书、妇女部部长刘惠馨被国民党逮捕,马识途刚出生不到一个月的女儿也随母亲入狱。当时马识途正在利川巡视地下党工作,当他得知刘惠馨、何功伟被捕消息后心急如焚,但整个恩施地区党的组织需要他紧急做出安排,或撤离或隐蔽。同年11月17日,刘惠馨与何功伟被敌人枪杀于恩施五峰山下,女儿下落不明(当时被一位周姓妇女抱走,后转送恩施甘溪线务段工人吴有华夫妇收养)。马识途一直坚信女儿还活着,从那时起,他便在从事革命工作之余,开始寻找女儿。1958年,当马识途在北京向自己的老上级钱瑛提到自己一直在查找孩子的事情后,钱瑛建议马识途应寻求公安部门的帮助。湖北省公安厅得知此事后,特意成立专案组。历时一年多,专案组终于在武汉找到马识途失散20年的女儿吴翠兰,并立即电报告知正在上海开会的马识途。

抵达武汉后,马识途在查看相关档案和照片后,确认这个名叫吴翠兰的女大学生正是自己与刘惠馨的女儿。4月29日,马识途赶往北京。当晚在北京工业学院,马识途与女儿吴翠兰相见。不仅如此,马识途还意外得知何功伟烈士的孩子也在这所大学求学,和女儿同一年级。

马识途找到失散近20年女儿的消息很快传回四川。等他回到四川后,四川作协主席沙汀等人建议马识途应以找到失散女儿为引子,将自己与何功伟、刘惠馨等烈士在湖北恩施从事地下斗争的传奇故事写下来。除了沙汀等人,马识途的家人与朋友也都鼓励他,把当时地下斗争中可歌可泣的革命事迹和烈士们在监狱中的英勇战斗、慷慨牺牲的经过写下来。

其实早在很多年以前,马识途就曾想过要将何功伟、刘惠馨的故事写下来。这一点,在1961年5月湖北《恩施日报》发表的《告读者》中,马识途就有提及:

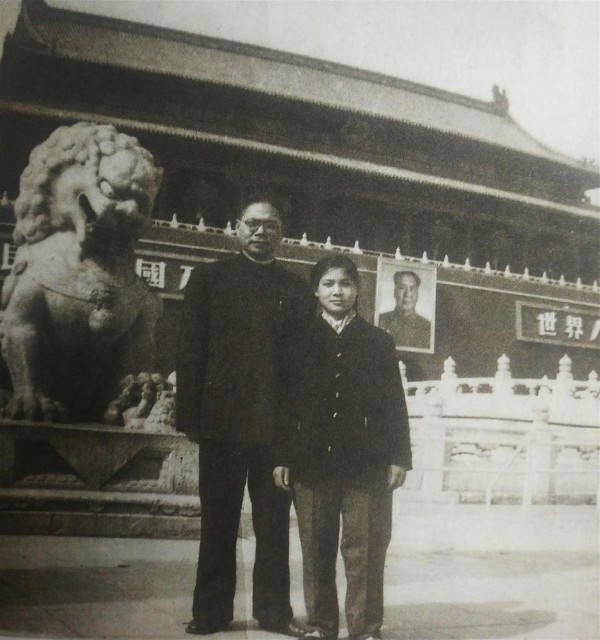

“要写点文字(纪念)两烈士是很多年前的事了,一直没有如愿。去年(1960年)国际劳动节前夕,在党的关怀和湖北省公安厅的努力下,在北京与刘惠馨烈士临刑时未满一岁、下落不明的女儿团聚。‘五一’狂欢节日,我们父女二人携手漫步在天安门前慈祥和庄严的毛主席像下,看红旗在蓝天迎风飘荡。广场上的人们欢呼雷动……真是百感交集,热泪横流……一种负疚的感觉猛袭心头,我是应该写一点纪念他们的文字了。”

正是在这种怀念烈士的强烈感情冲击下,在多方的鼓励下,1960年夏,马识途开始了《清江壮歌》的创作。

当时他正担任中共中央西南局宣传部副部长、西南局科委副主任、中科院西南分院副院长三个职务,繁重的行政领导工作使得他不可能脱产写作。白天他要正常上班,日常行政工作一点也不减,写作的事只有等到他晚上回到家后开夜车来完成。创作期间,马识途几乎每个晚上都要熬到后半夜。有时白天他已忙到精疲力尽,回到家一见到摆在桌上的方格稿纸,他的头就痛起来。因工作繁忙加之一些其他原因,他甚至想过放弃。可是那时的他已完全从感情上“进入角色”,一块战斗过的烈士,特别是何功伟和刘惠馨常常走进马识途的梦乡与他相见,与他谈笑风生。他们要求马识途一定要把他们的事迹写出来,要让新中国的年轻人知道他们为新中国的成立作出过怎样的贡献。如果不写,他们的故事很有可能就淹没在历史的长河中。这种感情、这种责任催促着马识途,使他下定决心即使受讽刺、受批评,也要勇敢地拿起笔写下去。

成都的夏天晚上蚊子很多,那时的房子也没有纱窗,开夜车的马识途常被叮咬得受不了,很是妨碍思路。马识途的妻子王放为了让丈夫安心创作,为他特意在床上安了一张小桌,挂上电灯,放下蚊帐,让马识途坐在蚊帐里写作。但是蚊帐里闷热,为了驱热,妻子王放又为马识途安了一个小电扇,这样总算有了一个相对好一点的写作环境。不过电扇的质量不好,总是嗡嗡地叫,十分打扰马识途的创作思路。最后,电扇只得弃之不用。为了帮助马识途更好地创作,妻子王放不时进帐来给他扇扇子,每过一段时间还来给他的茶杯添水,有时还要给丈夫煮两个荷包蛋来提精神。那个时候,正是三年“自然灾害”期间,四川的灾情最是严重,平常家里连饭都吃不饱,每人一个月只有19斤粮食,家中还有三个孩子需要照顾,两个鸡蛋得来很不易。就这样,马识途一连开了180多个夜车,加上所有的节假日,总算创作完成初稿。初稿完成,马识途如释重负,他感到从未有过的痛快。

初稿完成后,马识途将书稿拿去给沙汀审阅,沙汀看后觉得不错,决定在《四川文学》上连载。而这时身为成都市市长的米建书在得知老友马识途写了一篇带有自传性质的革命小说后,第一时间找来,不由分说地要把该小说拿到《成都晚报》发表。其理由是要让成都人民知道新中国是多么地来之不易,是多少先烈用自己的青春和鲜血才换来他们的和平、安宁、幸福的生活;更要教育成都的年轻人不要忘记先烈为新中国诞生所付出的巨大牺牲与贡献,要珍惜来之不易的好生活。听到米建书这样说,马识途爽快地同意了米建书的建议。从1960年5月21日至12月14日,《清江壮歌》在《成都晚报》共连载160期,在当时的成都产生了重要影响。一时之间,《成都晚报》洛阳纸贵,很多市民每天的必修课就是去买一份《成都晚报》追看《清江壮歌》。马识途认识的一位四川大学教授柯召就曾告诉过他,那时每天一到晚饭前,他必须去门房那里取晚报,看连载的《清江壮歌》,他说他身边的许多教师和同学都如此。

因为不断地被连载,1961年《清江壮歌》引起了人民文学出版社社长兼总编韦君宜的高度关注。她对这部小说情有独钟。因为她和刘惠馨一起做过地下党工作,对于马识途、刘惠馨有着很深的情谊。当她看到马识途写出这部反映我党在恩施地区革命工作的小说后,力主由人民文学出版社来出版该书。很快,人民文学出版社派出编辑王仰晨前往成都与马识途商谈出版事宜。当商定妥当后,王仰晨作为老编辑也谈了自己和韦君宜对这部小说的看法。譬如有两章需要砍掉,有两章需要改写,前后应该如何贯通得更好,如何收尾,特别是悲惨牺牲的结尾如何处理,都需要马识途再斟酌斟酌。老上级钱瑛看了《清江壮歌》后,也提出了自己的看法。她认为在以后的修改中,应该加强第一主人公何功伟的分量。

鉴于这些意见,马识途开始了小说修改。他准备用一年的时间从头改写,韦君宜也催促马识途抓紧改完,人文社急着出版。可马识途日常工作相当繁重,他的修改只能在业余时间来做,想在一年内完成这部长篇的修改,着实困难很大。为此,韦君宜特地在马识途到北京开会时,带他见了周扬。韦君宜当面向周扬提出马识途修改小说的时间困难,希望周扬能同四川省委的李大章书记打声招呼,给马识途一定的创作时间。周扬听后,表示他会尽快与四川省委领导沟通此事,争取小说早日出版。马识途回到四川后,李大章书记特意批给他每天的半天创作假,但要求马识途“工作任务不减,还要完成”。就这样,马识途利用下午和晚上时间,一章一章地重写,一年内完成了修改任务。等马识途将书稿寄给人民文学出版社后,人文社在做了一些修改后很快打出清样。经马识途再次看过后,书稿基本定型。此后,出版社及一些专家、朋友又纷纷提出一些修改建议。基于这些建议,马识途对《清江壮歌》进行了诸多修改。

经过多年的打磨修改,1966年初,马识途终于把书稿清样交给人民文学出版社。编辑在文字上又做了些修改后,1966年3月,《清江壮歌》由人民文学出版社正式出版。

(作者为中国现代文学馆征集编目部主任)

(《人民周刊》2025年第6期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com