廉胜清溪兮洁超碧玉,情牵百姓兮誉满神州。

——杨善洲墓志铭

“杨善洲,杨善洲,老牛拉车不回头,当官一场手空空,退休又钻山沟沟;二十多年绿荒山,拼了老命建林场,创造资产几个亿,分文不取乐悠悠”,这是云南保山一带广为流传的一首民谣。杨善洲,已经是云南保山家喻户晓的名字。

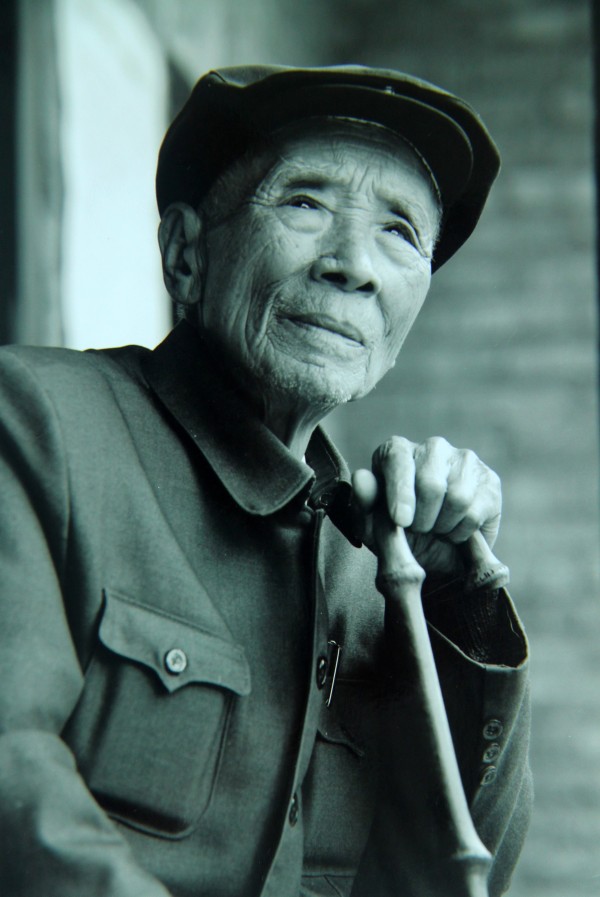

杨善洲,曾任云南省保山地委书记。1988年6月退休以后,他主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,带领干部群众植树造林建成面积5.6万亩、价值3亿元的林场,且将林场无偿捐赠给国家。他是2011年全国道德模范候选人,是全国优秀共产党员,是2011年感动中国十大人物获奖者。2018年12月18日,党中央、国务院授予杨善洲同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评不忘初心、奉献一生的退休干部楷模。2019年9月25日,杨善洲获得“最美奋斗者”荣誉。

“绿了荒山,白了头发,他志在造福百姓;老骥伏枥,意气风发,他心向未来。清廉,自上任时起;奉献,直到最后一天。六十年里的一切作为,就是为了不辜负人民的期望。”人民的好书记杨善洲一辈子扎根基层,赤心为民,守得住清贫,耐得住寂寞,始终坚守共产党人的精神家园,他感动了中国,成为我们每个人的精神榜样。

求真务实,坚持扎根基层

杨善洲常说,一天讲得磨破嘴,不如自己流汗水。他常以身作则教育部下,带领群众干,做给群众看,不高高在上瞎指挥,群众才会服你。

1964年秋季,姚关公社遭受水灾,时值稻谷成熟时期,尚未收割的稻谷几乎全被洪水冲走。看着一年的收成打了“水漂”,很多群众哭了:“今年收成不好,明年要饿肚子了。”杨善洲到现场认真查看受灾情况后,提出“大春损失小春补”,号召干部群众积极开展生产自救。发现当地的群众不会用复合肥给麦种催芽,杨善洲就叫人弄来两挑大粪水,又叫供销社职工抬来一包普通过磷酸钙,然后卷起袖子对大家说:“来来来,我整给你们瞧!”他边说边用手把大粪水、牛粪、钙肥拌在一起,拌了一会儿,感觉稀释度不够,又加入大粪水,再加入小麦种拌入粪中,拌好后再堆起来捂好。弄完后,他说:“这是给麦种催芽的一种好办法,你们都看明白了吗?”小麦包衣种播撒到田里后,长势整齐并具有一定的抗病性,当年姚关公社的小麦亩产达到了300斤。

保山人多地少,20世纪70年代,为了解决保山群众吃不饱饭的问题,杨善洲亲自蹲点,在隆阳区板桥镇的北汉庄搞水稻样板田,试验“三岔九垄”插秧法,推广水田小麦高产复种,在坝区、山区实行科学种田。当年,样板田亩产超过1000斤,比平均亩产高出300多斤。最后“三岔九垄”插秧法在保山成功全面推广。杨善洲带着一把“尺子手杖”走到田间地头,用手杖一量,数数秧苗棵数,就马上知道秧插得好不好。看到有些秧苗插得不好,杨善洲就脱掉鞋子、卷起裤脚,直接下田栽给村民看。在“尺子手杖”丈量下,保山水稻单产稳步提高,跃居云南首位。

在他的带动下,保山成为著名的“滇西粮仓”。从“三岔九垄”插秧法到“胞衣种子”,杨善洲常年扎根基层,深入农村第一线,坚持为农民办实事、办好事。在工作和生活中,杨善洲与农民没有两样,草帽、草鞋,插秧、收稻,是老百姓心目中最为尊敬的“草鞋书记”。

1980年10月23日,时任中共中央总书记的胡耀邦到保山视察工作时与当地领导合影。相片中的杨善洲一副农民装扮,连裤腿还卷着忘了放下。时任杨善洲秘书的段兴华回忆起了那难忘的一幕:胡耀邦来到保山地委,却不见地委书记杨善洲。原来,当时一切保密,省委只是让杨善洲在保山待命,不要外出。而那时正值小麦播种的关键时期,杨善洲十分挂心播种,就去了板桥公社的田间,卷着裤腿给农民群众做示范。总书记来了,地委工作人员赶紧去田里叫他,他才一身泥水地急忙赶回来,到宿舍换了件他最好的中山装。杨善洲的宿舍和办公室相连,他满身泥土的样子恰好被胡耀邦看到了,胡耀邦亲切地说:“像你这样朴实的地委书记不多了!”胡耀邦还送给杨善洲一副对联:“心在人民原无论大事小事,利归天下何必争多得少得。”这句话成了杨善洲的毕生追求和真实写照。

深入农村,扎根基层,沉到第一线了解农民的生产生活是杨善洲一贯的工作作风。他常说:“和农民吃在一起,住在一起,干在一起,了解到的情况才真实。”1982年,土地承包工作完成以后,杨善洲来到施甸县了解情况。到了保场公社后,他对驾驶员赵从德说:“小赵,我要到处看一看,你等着我,如果到天黑不见我回来,你自己去找吃住。”说完下了车,取出车后备厢的大竹叶帽扣在头上,向地委在保场的样板田走去。赵从德守着车等到天黑,还是不见老书记的身影,于是驾车到了施甸县城,在县城招待所住了一夜。第二天他又开着车回到保场。眼看太阳偏西,又是一整天过去,还是不见老书记,他有些急了,亲自找到保场样板田,在那里遇到了一个老汉:“大爹,你见着一个戴大竹叶帽、穿黄胶鞋的人吗?”“哦,是不是姚关口音的那个老倌儿?”“是,你见他去了哪里?”“和我说了一些话,卷了支草烟就走了,我约他到家里吃饭,他说要去老麦的东山。”直到第二天中午,木老元公社给县委打来电话,说地委书记在他们那里。木老元是历史上施甸最贫困的民族山区,交通不便,距离县城20余公里,从保场到老麦,又走到木老元,杨善洲究竟走了多少户人家、几个大队,行走了多少里崎岖山路,只有他自己知道。20多年后,年过五旬的赵从德讲起当时的情形,依然感慨不已:“在木老元的石门坎见着老书记时,他的黄胶鞋早已成了泥巴鞋,一脸的笑意,我却忍不住哭了。”

除了开地委会,杨善洲一般就往农村走,搞实地调查研究。为官35年,他走遍了保山的98个公社、903个大队。保山地区的自然条件,适宜栽种的农作物品种,他了然于心。当年调研的尼诺茶、怒江小粒咖啡,如今已经闻名全国。

一心为民,永葆公仆本色

杨善洲坚持一心为民,永葆公仆本色,把个人的奋斗融入党的事业和人民的利益之中,在信仰的坚守和传承中诠释了生命的价值。

退休干部苏加祥曾担任杨善洲的秘书,他回忆说:“有一天老书记带着我到一个生产队调研,看到一个背着娃娃的农妇在挖地,非常艰难,就对生产队长说‘就靠这样挖怎么行,买几头牛犁地嘛’。队长无奈表示牛太贵了,买不起。老书记没说话,下乡回来后,他对我们几个人说:‘我们凑钱给那个生产队买两头牛吧。’随后,他拿出了400块钱,我们也凑了100多块,买了两头牛送去。”

在领导岗位上,杨善洲一心为民,不给家人谋私利,也不给家乡特殊的照顾。退休之后,他以全部心血,带领一班人在大亮山造林数万亩,以此造福桑梓。

1988年6月,杨善洲从保山地委书记的岗位上退休时,时任省委书记的普朝柱代表省委找他谈话:“你辛苦了一辈子了,退下来后到昆明来吧。”杨善洲婉言谢绝:“我要回到家乡施甸种树,为家乡百姓造一片绿洲。”退休后,杨善洲放弃了到省城昆明安享晚年的机会,毅然决然回到家乡施甸县大亮山植树造林。上大亮山种树,杨善洲住的是窝棚和油毛毡房,9年风雨无阻;晚上照明没有电,每人买一盏马灯。1999年11月,杨善洲手提砍刀给树修枝时,不幸踩着青苔滑倒,左腿粉碎性骨折,但半年后他又拄着拐杖执意爬上了大亮山。为了节约树苗钱,杨善洲总是提个口袋下山到镇里和县城的大街上去捡别人吃果子后随手扔掉的果核,桃核、梨核、龙眼核、芒果核……有什么捡什么,放在家里用麻袋装好,积少成多后用马驮上山。一些老同事看到笑话他“不光彩”,他淡然地说:“我就这么弯弯腰,林场就能育苗了,有什么不光彩?”“捡果核不出成本,省一分是一分。”有一次捡果核时,杨善洲不小心撞到一个小伙子的自行车,小伙子恼了,张口就是粗话,有人赶忙把他拉一边,告诉他老人是原来的地委书记,捡果核造林呢!他惊得半天没吭声,转过身说了一句:“这样的官?我服了!”

有位记者问杨善洲:“您种的树,还有10多年才能成材,那个时候您已经90多岁了,您怎么享受啊?”杨善洲回答:“我那个时候已经到火化场去了,咋个会得享受!别人享受了嘛!本来就是给别人享受,我享受不了有什么关系?我们的子孙后代得实惠了嘛!”

有人为杨善洲算过一笔账:1亩地种200棵树,5万亩就是1000万棵,一棵树按最低价30元算,就是3亿元啊!然而,作为大亮山林场的义务承包人,杨善洲没有从林场拿过一分钱。最初的几年里,林场只给他补贴70元伙食费,后来调到了100元。不仅不要钱,杨善洲还经常给林场贴钱。碰上林场经济困难的时候,他就把自己的退休金拿出来发工资。杨善洲说:“在林场捞油水的机会还是有的,但我没有要。来造林是了却我的一桩心事,是我应尽的义务,我分文不取。我既不是林场场长,也不是支书,就是义务植树人。”

退休后,杨善洲依然心系群众,他扎根大亮山22载,植树造林5.6万亩,对身边人说,是大亮山养育了他,是家乡的人民帮助了他,他终生难忘,他要感恩,他要报答。他的一言一行,感动着周边的群众。曾在杨善洲精神教育基地建设担任技术总工的黄永高讲了这样一件事:“2011年,善洲精神教育基地开始建设,山高坡陡,全是土路,居住在林场旁边村子的一对老夫妇路过工地,看到坡陡路滑,施工车辆无法将材料运送到山顶时,便回家牵来两头骡马帮忙运送水泥、沙子,一干就是10多天,当施工方要付给他们工钱的时候,他们却一个劲地拒绝,说善洲老书记是他们的大恩人,报答都还来不及,怎么能要钱!”

为官清廉,两袖清风

杨善洲曾在退休报告中这样写道:“我认为当党的干部,如何为党多做点工作,关键是处理好工作与家庭的关系,尤其是从区到县到地区,都是担负着领导工作,自己不以身作则,就会影响到全体干部职工。”

杨善洲为官35年,他对自己对家人严格要求,从不搞特殊。家人从未因为杨善洲做官得到任何“照顾”。杨善洲常说:“滥用职权对党在群众心目中的形象伤害最大,最容易伤到老百姓的心。”和杨善洲在大亮山林场共事多年的周波清楚地记得,杨善洲的老伴因外出看病,坐过4次林场的吉普车,事后杨善洲向林场交了370元。对于自己的这一习惯,杨善洲这样对人解释:“购买车子是办公用的,不是接送家属子女的。我当领导有小车用,那些买不起车、买不起摩托车的人怎么办呢?想想这些,我觉得当个领导已经够‘特殊’的了,还想多占点其他的便宜就太不应该了。”

大女儿结婚,杨善洲嘱咐一定要节俭,不能收礼;二女儿结婚,杨善洲因为工作忙没顾上回家;家人到县城办事,杨善洲不让搭“顺风车”,他说“配公车是用来干工作,不是用来拉家人”;女儿收了地委一位阿姨的三棵甘蔗,杨善洲得知后坚决要求退还;劝说孙子放弃大城市发展机会,到基层一线接受锻炼;为了其他同志的工作及事情,他可以拉下老脸去求情去争取,但子女工作调动,即便符合条件也不办……孙子杨福李当年和老人一起上山造林,和林场签下了承包茶地5年的合同。杨福李干了3年不想干了。按照合同规定,中途放弃算是违约,得交300元的罚款。杨善洲对孙子说:“既然不干了就要按照合同规定交罚款,如果你暂时没钱,先给林场打个欠条,我用工资给你垫。”如今杨福李也成为一名党员干部,他说:“爷爷的精神已经融入家风,时刻提醒自己从点滴做起,艰苦朴素、清正廉洁、一心为民。”

对自己和家人严上加严的杨善洲,却对帮助干部群众解决实际困难充满热情。1982年,杨善洲下乡了解到瓦马小学校长杨盈昌在不通公路不通电的乡下工作了20多年,妻子和两个孩子都还在农村,家里生活很困难,他沉默了。回去后,他向地委提出,要关心农村教师的生活,帮助他们解决实际困难。不久,当地政府为杨盈昌等一批农村骨干教师的家属办理了“农转非”。

原保山县姚关镇尖山大队党支部书记戴绍凯回忆说:“1960年的一天,老书记到我们大队下乡。听说县委领导来了,我连忙安排食堂杀鸡招待。老书记得知后,说:‘现在老百姓都在艰苦奋斗,你杀鸡给我吃,我怎么咽得下去?大家吃什么我就吃什么,不能搞特殊化。’他和大家蹲在一起吃着野菜,还询问大家现在苞谷长势怎样,家里有什么困难……饭后,他坚持交饭钱,我们不收,他严肃地说:‘大家生活本来就困难,我怎么能搞特殊!’大队只好收了他的伙食费。”退休20多年来,杨善洲跑项目争取资金900多万元,可按一定比例提取经费,但他分文未取;施甸县奖励10万元,他婉言拒绝;保山市奖励20万元特别贡献奖,他把10万元捐赠给保山第一中学,把6万元捐赠给大亮山林场,支援家乡继续发展教育、绿化荒山,仅留下4万元给了亏欠太多的老伴儿。杨善洲把价值几个亿的森林送给了大山里的群众,自己始终两袖清风、保持清廉。

由于严重的肺部疾病,杨善洲于2010年10月10日去世,他留下遗言,不请客、不接礼、不铺张、不浪费。按照生前意愿,家人把他的骨灰安葬在3个地方:大柳水,陪伴亏欠太多的老伴儿;清平洞,是他最钦佩的爱国将领邓子龙点将的地方;大亮山,是他最牵挂的热土。他的墓碑上有这么一句话:“廉胜清溪兮洁超碧玉,情牵百姓兮誉满神州。”

杨善洲甘于清贫,两袖清风,将奋斗和奉献当作毕生目标。为民父母官,拳拳赤子心。只要生命不结束,服务人民不停止。杨善洲的一生,展现了一个优秀共产党人的世界观、人生观、价值观。杨善洲无声的人格魅力穿越时空,烛照世人。杨善洲清贫了一辈子、奉献了一辈子、坚守了一辈子,一生坚守着共产主义的理想信念,一生坚守着共产党人的精神家园,把自己的一切都献给了党的事业,献给了共产党人的崇高追求,献给了对国家的责任,献给了对人民的承诺。

(本文选自人民日报出版社《信仰的力量:共产党员的信仰故事》)

(《人民周刊》2025年第13期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com