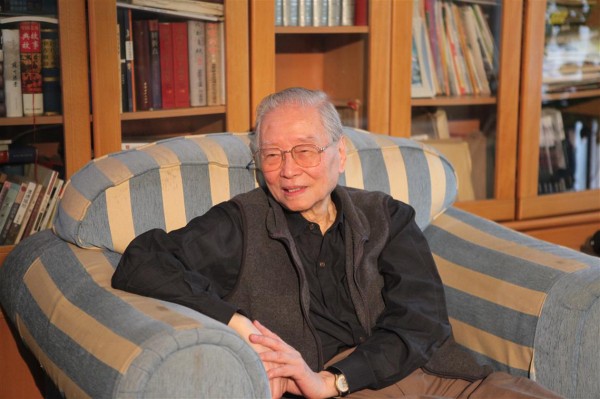

2025年7月,王火先生迎来101岁诞辰。在我认识的作家朋友中,他是目前在世的岁数最大的作家。我和王火先生相识已25年,早已成为无话不谈的忘年交。在我眼中,王老这一生真的非常精彩,太值得去书写。

真实揭露南京大屠杀的第一批中国记者

1946年2月,王火作为《新生报》特派记者,参与报道南京“国防部审判战犯军事法庭”对日本战犯的审判。王火老师曾跟我说,在法庭审判战犯谷寿夫,快近中午时,一位满脸刀伤的中国少妇,用围巾半遮着自己的脸,在丈夫的陪同下走进法庭,为侵华日军在南京犯下的罪行作证。她就是李秀英。1937年12月,侵华日军大举进攻南京。那时的李秀英怀有7个月身孕,她与父亲一起躲进南京国际安全区的美国教会学校地下室避难,丈夫躲到了乡下。一些日本兵要强奸她,她为了不受侮辱,一头撞墙,头破血流昏死在地,日本兵见状走了。但她醒后,又来了3个日本兵,其中一个上来动手。她自小跟父亲学过点拳脚,就同日本兵搏斗,结果脸上、身上被刺了37刀,日本兵扬长而去。李秀英被父亲送进美国教会开设的鼓楼医院抢救,她的性命是保住了,肚里的胎儿却不幸流产。当时在南京的好几个西方人士对此有详细记载,其中美国人约翰·马吉拍摄的李秀英受伤照片,成为侵华日军南京大屠杀的铁证。李秀英受害后,能在丈夫陪同下,主动出庭作证,这引起了王火的注意。庭后,王火主动约李秀英采访,他依旧记得最初采访李秀英时的模样,“她的面部近乎《夜半歌声》中的宋丹萍,鬼子兵用刀割损了她的鼻子、眼皮、嘴唇和面颊。她用一条长长的蓝灰色围巾包裹住大半张脸”。

听李秀英讲述不堪回首的血腥恐怖经历时,王火“浑身冰凉而血液却在体内沸腾燃烧。她落泪了,我的心在战栗,眼眶也湿润起来”。王火数次对话李秀英夫妇,并实地勘查验证。夫妻俩不厌其烦地支持协助,令王火十分感动,但最触动他的是,李秀英虽被日军毁容,但在抗战胜利后,却是率先勇敢出面控诉指证日寇暴行的女同胞。“她不仅是南京大屠杀的受害者和幸存者,更是英烈奇女子,堪称代表中华女性为民族气节和正义不惜殉身的圣女。”

除了李秀英,王火还访问了一批在南京大屠杀中幸免于难的见证人,写满了厚厚几本笔记,还拍下不少珍贵照片。1946年11月,王火在上海的《大公报》上,以笔名“公亮”发表了长篇通讯《被污辱与被损害的——记南京大屠杀时的三位死里逃生者》,报道了李秀英等3人在南京大屠杀期间的不幸遭遇。另外两名幸存者一个叫梁廷芳,刚从远东国际军事法庭作证归来。他是南京保卫战中的一个担架队长,上尉军衔,城破后逃进“难民区”被清理出来,押至下关中山码头,在日寇架机枪集体屠杀时,他负伤跌入江中,拼死顺流而下,游到对岸脱险。另一名幸存者陈福宝,南京大屠杀时他还是一个十几岁的孩子。在挖活埋坑时,因人小无力气被日本兵抓起来猛摔在地,满面是血晕死过去,半夜才苏醒过来。在公审日酋谷寿夫前,陈福宝曾带检察官陈光虞等到五台山下寻找指证当年日寇活埋中国人的地方,挖出了一批发黑的骸骨,王火是在场的记者之一。王火的报道,真实记录了南京大屠杀的历史,揭露了日军的暴行。

历经40年创作《战争和人》(三部曲)

为了争取民族与国家的独立,中国人民进行了长达14年的抗日战争。新中国成立后,众多作家拿起手中的笔书写那段烽火岁月,而王火老师便是其中的一位。只是他的创作历经40年才全部完成,这份经历足以让人钦佩。

在一次专访中,王火老师给我详细讲述了他创作《战争和人》(三部曲)这部小说的坎坷。

1951年,在上海总工会工作的王火时年27岁,准备创作以自己亲身经历的抗战、解放战争为素材的长篇小说。那时,王火工作非常忙碌,但他总想以自己亲身经历过的那段可歌可泣的历史为素材,创作一部反映中国人民伟大抗日战争的作品。他最初设想写100万字,由西安事变写至1949年南京解放,花10年写成。他想把自己经历过的事情、见过的人都写进去,大概的人物设定也和他的家庭有点关系。这部小说的写作随着王火工作的调动,从上海写到了北京。1961年,王火从北京下放山东临沂,在离京前夕,他觉得自己有责任把这部长篇小说写完。即使最终无法出版,他也要给孩子们讲出那段中国苦难的历史,讲出不屈的中国人的希望、信念、理想。于是他夜以继日地写作。为了加快创作进程,他把工作之余的所有时间几乎都用上了,一写就是十几个小时。为了专心写作,有时还会将自己的腿绑在桌旁,来“强迫”自己。1961年,历经10年,王火终于完成120万字的初稿,他将稿子交给中国青年出版社。1962年初,中青社编辑部审读后,给予了高度评价,认为这部作品“是百花园中,一朵独特鲜花”。该小说因故一直未能出版。直到20世纪70年代末,这部小说才又一次出现转机,已在临沂工作10多年的王火意外收到中青社编辑黄伊来信索取这部书稿。当黄伊得知该稿早已被毁后,他写信鼓励王火重写此稿。王火有些心动,但要重写120万字,谈何容易。不久之后,黄伊调任人民文学出版社,他把王火的情况告诉了编辑于砚章。于砚章对这部书稿很感兴趣,便写信给王火,说这部小说太好了,一定要把它再写出来。其后,于砚章不断写信鼓励王火。经过慎重考虑,加之自己对这部小说难以割舍的感情,王火决定重新创作。为了鼓励自己,他将明末清初史学家谈迁视为自己的榜样。

1980年夏秋之际,56岁的王火开始动笔重写这部长篇小说。为了写好它,王火特地前往南京、苏州等地实地走访。1983年9月,第一部《月落乌啼霜满天》在山东顺利完成初稿。时间跨度从1936年12月到1938年11月,共分八卷。书名出自唐诗《枫桥夜泊》,诗中的意境与人物命运纠结,间接反映了日寇侵华气焰嚣张、国民党政府消极抗日、大片国土沦入敌手的黑暗现实。1984年10月,王火将此稿交给人民文学出版社。经过两年半的打磨,1987年5月,《月落乌啼霜满天》出版。出版后,该书赢得众多好评。

当王火开始准备创作《战争和人》第二部时,意外却发生了。1985年5月的一个早晨,成都大雨滂沱,已调至四川工作的王火匆匆走过工地去上班时,远远听到孩子的哭声,他心里一紧,忙循着哭声找去,发现一个穿着红色毛线衣的小女孩掉进了一条约一米宽的深沟里。为救孩子,王火毅然跳下深沟,把小女孩托上来,女孩得救了。当他自己奋力跳出时,头部猛地撞到一根钢管,他瞬间晕眩,跌落坑中,左侧面全部瘀血。被救出后,经检查颅内出血,左眼视网膜严重受伤。经过治疗、休养,王火渐渐恢复。1986年10月,按捺不住心中的创作冲动,王火再次动笔创作《战争和人》第二部《山在虚无缥缈间》。该书名源于唐诗《长恨歌》:忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。经过8个多月的艰辛创作,1987年6月完成初稿。1989年10月,《山在虚无缥缈间》在人民文学出版社出版。

《山在虚无缥缈间》创作完成不久,王火又开始准备创作《战争和人》第三部《枫叶荻花秋瑟瑟》,书名取自唐诗《琵琶行》:浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。可不幸的事再次发生,王火左眼旧伤破裂,虽经成都、上海两地医院三次手术,终究回天无力,他永远失去了自己的左眼。医生严肃地警告他:今后要少做费脑子和损耗视力的工作。但从上海回到成都,稍事休息后,念念不忘书稿的王火不顾医生的警告再一次拿起笔,他决定要用自己仅有的右眼,一定要在有生之年完成第三部的写作。历经艰苦,克服种种困难,1990年8月,王火完成《枫叶荻花秋瑟瑟》的创作与修改。1992年1月,《枫叶荻花秋瑟瑟》出版。

历经11年,在一只眼睛失明的情况下,王火为中国当代文学史创作并出版了一部长达160余万字的抗战巨著。如果从这部作品最开始酝酿到最后全部出版,其实是历经了40多年,为了自己的这个文学梦想,王火付出了常人无法想象的艰辛与代价。1993年7月,人民文学出版社将这三部作品合并为《战争和人》(三部曲)出版。

在三部曲中,王火主要描述了国统区和敌占区,但他有意识地描写了中国共产党及其领导的抗日队伍在民众中的影响和作用,他希望读者能清晰地感受到在民族抗战的洪流中,中国共产党是如何为了国家与民族的独立而奋斗,如何从弱到强、从小到大,如何从敌伪手中收回大片国土,如何最终赢得民心的。王火认为,这是中国历史的真实,也是中国历史的必然。

潭深千尺比汪伦:王火与马识途

作为王火老师和马老(马识途,2024年3月28日去世,享年109岁)的小友,我知道他们有着30多年的友情。这份情谊,随着时间的推移更加醇厚。

2017年8月4日,“《王火文集》首发暨赠书仪式”在成都购书中心举行。时年102岁的马老不顾酷暑和家人劝阻,执意前往参加,为老友王火送上自己的祝福。马老说:“几十年的交情,一定要参加。”

在首发式上,马老上台讲述了他与王火夫妇的深厚友情。“王火同志及他爱人同我相交了几十年。君子之交淡如水。王火同志常常关心我的健康,常来家里看望我,他们说话很少但是情真意切。我是深有感受的。我和王火同志的感情心心相印,是知心朋友。王火同志对我的创作一直比较关心。王火曾说,90岁以上的作家还在创作的,在文学界实属罕见。所以我这些年仍然在从事创作,这正是朋友们给我激励的信心。近年我又提起笔,写了几本书。”

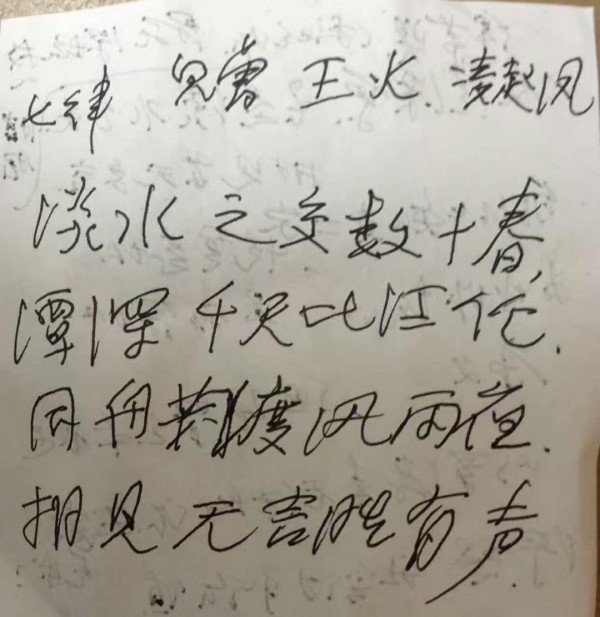

在发言的最后,马老朗诵了一首自己以前写给王火夫妇的七律诗,用李白和汪伦之间的感情来表达他与王火之间的情谊,“淡水之交数十春,潭深千尺比汪伦。同舟共渡风雨夜,相见无言胜有声”。

2018年6月24日上午,《马识途文集》首发赠书仪式在四川省图书馆举行。王火老师虽身体不适,却坚持前往。在致辞中,王火老师充满敬意地讲道:“马老人届高龄,完全可以弃笔休养了,但还在奋笔写下去。据我自己查阅相关资料发现,能在103岁这么大年纪还保持如此旺盛创作力的作家,马老是世界之最。我认为,这是他出乎对文学的一腔眷爱,别无所图;这是对于祖国、人民的两肩责任,不愿冷漠。……我比马老小10岁,我与他是君子之交淡如水,有时半年都见不到一次,但是一见,谈起往事就非常亲。我刚病了一场才好,现在手还有点抖,但我还是为马老写了一副对联:赤胆忠心老革命,灿烂辉煌大作家。”

按照家乡江苏如东的习俗,2022年7月王火将迎来自己的百岁寿辰。当年6月开始,107岁的马老便一直惦记着要给自己的老友过生日。马老很想亲自去王火家中祝贺,但考虑到王老住在没有电梯的二楼,逐级爬楼对马老来说已是一件十分困难的事。经过孩子们的沟通,马老决定提前邀请王火到家中来一起为他祝寿。

6月22日下午,王火如约来到马老位于成都西郊的家。一进门,两位老友紧紧相拥。按照马老和王老的意愿,这次生日聚会只准备了一壶茶、一盘西瓜、一个蛋糕,他们笑称:“这是我们的下午茶时光。”

为了给老友祝寿,马老特意书写了一幅“寿”字,并赋诗一首:

恭祝至交百寿翁,根深叶茂不老松。

百尺竿头进一步,攀登艺苑更高峰。

此外,他还写了一副对联以示庆贺:

君子之交何妨淡似水,文缘之谊早已重如山。

两位老友已有一年半未见。一见面,他们有许多话要说,但毕竟都已是老人,听力大不如前,为了更好地交流,他们要来一块小白板和一支笔,把自己想说的话都写上去。一个刚写完,另一个便拿过去看,而后另一个写,一个再拿过来读。

时间在两位老人一笔一画中静静走过。对于这次见面,寿星翁王火很感慨,同时也讲出了自己的一个小小愿望:“我们很久没见了,但我们的友情一直都很深厚。马老已经107岁了,我们的友情继续延续。看到他身体健康,我很高兴,我也要保重身体,希望能陪马老过109岁生日,我们再坐下来好好聊天。”

在吃生日蛋糕前,王老戴上大家准备好的生日帽,马老也站起身来握着王火的手,两位老人开心地为大家共同切分蛋糕。他们当时还想约着下次再见。

2024年3月28日晚上,马识途在成都去世。当听到这个消息,王老的眼泪瞬间就流出来了。他很快让女儿拨通另一位老友李致的电话。电话一拨通,两位耄耋老人对着电话痛哭起来。放下电话,待情绪平复后,王老让女儿马上给他准备纸笔,他要亲写挽联送别老大哥。当天,王老便写下:

敬挽马老识途:蜀山肃立,松林摇曳,哭赤胆忠心老革命。川江奔流,江潮号啕,挽世界罕见大作家。

王火对文学馆的信任与支持

王火老师与中国现代文学馆的交往由来已久,在上世纪90年代,他就响应巴金的号召,将自己当时能找到的《战争和人》(三部曲)中的《枫叶荻花秋瑟瑟》手稿捐赠给文学馆。2004年,王火又将找到的另一部早期完整的《战争和人》(三部曲)手稿全部捐赠给文学馆。

2013年下半年,王火老师联系我,要将自己最后一批藏书、信札、手稿、字画等资料捐赠给文学馆。那次我在王火老师家中整整工作了两天,当我和同事把这些珍贵资料一一装入箱中时,王火老师就像看着自己即将远行的孩子一样,心中是那样的不舍。很多书他都是摸了一遍又一遍,最后郑重地交到我们手中。当这些资料全部装箱完毕,我数了数总共38箱。望着一下子变得空旷的书房、书柜,王火老师感慨万千,他动情地跟我说:“这些资料跟了我几十年,这一下子都走了,顿时有些‘家徒四壁’的感觉,心里还是有些受不了。我也不知道这些资料,文学馆是不是都有用,希望能对你们有些帮助。”我轻轻地握着王火老师的手,跟他说:“王火老师,您放心,回去后,我们会认真整理、登记、编目您这些珍贵资料。为更好保存、研究它们并传之后世,文学馆专门成立了‘王火文库’。以后研究您,那些学者、专家不用东奔西跑,只要到中国现代文学馆‘王火文库’就可以看到您最重要的资料。谢谢您这么多年来,一直对我们的信任和支持,我们一定会保护好、研究好这些资料,发挥它们最大的价值。”王火老师拍了拍我的肩膀,笑着说:“小慕,我相信你们,相信文学馆会很好地对待它们。给它们找到一个好的归宿,我心中的一个大事也算了了。”

那天我们将这38箱资料搬下去时,王火老师就一直站在门口看着我们。当搬运完毕,我们即将离开时,王火老师还是那样站着,我能看出他对这些资料是那样的不舍与牵挂。临别前,我再次紧紧握着他的手,说:“王火老师,您的这些珍贵资料,我们一定会保存好的,您放心吧!”他拍了拍我的肩膀,点了点头。当我走到一楼再回望时,王火老师还是站在二楼的门口看着我们。我向他挥手:“回去吧,王火老师,您多保重!常联系!”王火老师轻轻地挥手与我告别:“好的,小慕,你们一路多注意啊!欢迎你再来!”这个画面,一直清晰地印在我的脑海中。

2025年7月,王老迎来自己的生日。作为小友,请允许我在千里之外送上我对这位老人最真挚的祝福。

(作者为中国现代文学馆征集编目部主任)

(《人民周刊》2025年第14期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com