上期刊发的稿件《长城:军事防御的奇迹(上)》写了如何认识和理解长城的军事价值。这个问题还没有讲透,就长城军事的相关话题,还需要做进一步的探讨。长城是农耕地区政权在对游牧民族的优势和劣势有较为明确认识的基础上,农耕民族避其锋芒,靠修建长城来进行防御。长城修好后,戍守长城的守军有一套远哨觇敌、迅捷报警的预警机制。这些军事部署,都是为了更好地完成长城的军事防御任务。

长城防御的以逸待劳属性

长城防御以逸待劳,是基于长城攻防双方一般的客观性而言,并不排除特殊因素。历史上,游牧军队攻打长城时所实施的进攻作战方式变化很多,这决定了农耕民族进行长城防御的战争形态也多种多样。游牧军队有的时候是单线重点突破型的进攻,骑兵部队对长城的某个关隘或某个城堡发起集中优势兵力的进攻,以强大的攻势突破某个地方,然后按既定的战略目标向纵深发展,到预定的目的地实施抢掠后快速返回;有的时候会采取多方向进攻的战略,从两三个甚至更多的方向同时对长城防线实施进攻,只要有一点实现了突破,便很容易实现多点突破,多处突破长城之后,长城防御方就很难在较短时间内切断进攻方回撤的道路。

选取多方向进攻还是单方向进攻,取决于进攻方施行军事打击的目的和投入兵力的多寡。相对于进攻方来说,防御方则主要利用长城的纵深防御体系,首先尽量避免进攻方的攻城方略得逞。若进攻方已经攻入长城,长城防御部队还有一种作战方式,就是在进攻方撤退时予以追击。追击战的目的有两个:一是让来犯的敌人在撤退过程中遭到沉重的打击,二是减少己方资产的损失。多数情况下,游牧军队的骑兵进入中原地区的目的是抢掠,进攻之初轻装上阵,抢掠之后,马匹上驮有很多抢到的物资,骑兵不仅要自保,还要保护抢掠到的物资,战斗力往往受到较大的削弱。

进攻战、防御战和追击战等作战形式在长城沿线时有发生,多数时候在一次战役当中可能会交互出现。《戚少保年谱耆编》记载,戚继光在镇守蓟镇时明确命令部队,有敌人进攻长城“正面可御山梁拥众之虏,两面可打折墙之贼。便是虏马得向台空折墙而入,两台上暗认酋首,数铳齐发”。敌方一旦突破城墙时,应以包括车、步、骑、辎各兵种在内的机动重兵“追截,决一大战,或可击逐,使伤使乱”。敌方兵疲将惰退走之时,沿边各路步卒要扼守险要之处,阻敌归路,并由将领亲自率领骑兵追击,“各拼一死,一齐砍杀,务获奇功”。

长城防御的分层级管理

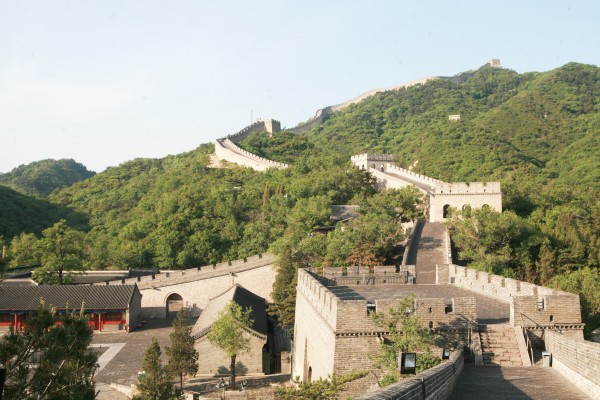

长城军事管理分层次、逐级实施机动防御。不论是明代保卫都城的岔道城、八达岭、上关、居庸关、南口等各大关口组成的逐级防御系统,还是宁夏头道边、二道边、三道边的设置,都是根据长城墙体固定这一特点进行的纵深设计,目的都是为了实现分层次的机动防御。

机动防御可以在运动中歼灭敌人,而且不怕敌方攻进长城的某一关隘。因为,敌人一旦攻取长城某一关隘进入长城之内,长城沿线其他关隘和城堡内的士兵仍可以钳制敌人,掩护主力集结。集结起来的各方部队,可以对进入长城之内的敌军实行围歼,在很短的时间内包围并分割攻进长城的敌军,然后实行有效的打击,甚至将其歼灭。总之,长城防御常常利用具有纵深的防线诱敌深入,给进攻之敌以致命的打击,运动和坚守相结合,达到防御的目的。

长城防御的机动性,还体现在多兵种的协同作战方面。长城在同一朝代的不同时期发挥的军事作用也不一致,一个王朝政权的兴旺时期或衰微时期,长城的军事作用成正比。任何政权,不管强大还是弱小,都会考虑战略防御问题。当然,强大的政权还有对敌人发动战略进攻的选择,而弱小政权因为缺少实力,只能以防御为主。

政权刚崛起的阶段和其强大的阶段,构建起来的防御体系实际上是对敌方发动进攻的强大后盾。这样的防御体系起到了前进基地的作用。而对敌人的进攻,这种防御体系又是确保有效防御的重要条件。通过进攻,可以有效缓解来自敌方的军事压力。这时修建的长城,是基于长城地区整体防御安排的考虑。

长城防御的军事威慑作用

修建长城防御游牧民族,还有不可忽略的威慑作用。让进攻方知道防御方已经做好了防御准备,使他们不敢轻易来犯。威慑作用就是“不战而屈人之兵”。《孙子兵法》里讲:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”攻城是一种在冷兵器时期不到万不得已不会采取的策略。

要想对敌方进行战略性的威慑,就要让对方认识并相信己方的能力和决心。修建长城就是让对方看到己方保卫长城以内地区安全的决心和意志,这是长城起到威慑作用的基础。大规模地修建长城,并在长城沿线驻扎重兵,这本身就是一种显示自身决心和力量的军事手段。

戚继光驻守蓟城时,曾经在汤泉进行过一次10余万兵力参加的大规模军事演习。他把当时蒙古部族的一些首领都请到汤泉来观摩。通过演习,明代军队向蒙古部族首领展示了武装实力,告知对方已经做好了使用武力抵御侵扰的准备,让对方在自己强大的武力威慑下不敢轻易地采取敌对行动。当然,仅靠长城存在本身这样一个事实来实现战略威慑是不够的,还要靠驻守长城的军队进行军事活动来显示长城守卫的军事力量,显示长城守军的战斗能力,使对方放弃进攻长城的企图。

通过长城沿线部队的操练和演习“示形于敌”显示威力之外,还需要有一些军事打击来增强威慑作用。所以,要采取一些军事行动,使对方在进攻长城时遭受一定的军事打击。只有军事打击的威慑作用与长城墙体的雄伟、长城驻军的强大力量形成相互呼应的态势,才能真正起到较好的战略威慑作用。

“不战而屈人之兵”是以强大的军事实力、战争潜力为基础,以良好的备战状态为基础。要想做到“不战而屈人之兵”,就要做好战争准备工作。没有很好的备战状态和很好的战斗实力、持续的战斗潜力,威慑作用便是纸老虎,无法实现威慑敌方的目的。

(《人民周刊》2025年第14期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com