编者按:为展现抗日战争中中国共产党领导抗日军民的英雄风采,向今年抗战胜利80周年致敬,本刊将陆续刊发军史题材纪实文学作品《烽火战旗扬》。这部作品由罗援、叶征两位资深军事专家精心策划、领衔创作,叶征担任主笔,众多专家、文学爱好者参与。创意源于2015年9月3日参加抗战胜利70周年阅兵的战旗方队,讲述每面战旗背后鲜为人知的动人故事,彰显战旗蕴含的血性军魂,昭示正义必定战胜邪恶的历史必然!本期刊发第二十二篇、二十三篇文章。

荣誉战旗名称:模范党支部

授旗时间:1941年11月

授旗时战斗序列:八路军第129师385旅769团1营3连

授旗领导机关:八路军总部野战政治部

授旗前后主要战斗序列沿革:红3连前身源于1927年11月黄麻起义组建的中国工农革命军鄂东军;1928年1月,随鄂东军在木兰山改编为工农革命军第7军;1928年7月,改编为工农红军第11军31师1大队;1930年4月,改编为红军第1军1师1团1营3连;1931年11月7日,改编为红四方面军10师28团1营3连;1937年9月,改编为八路军第129师385旅769团1营3连,后改为太行军区第3军分区769团1营3连;1945年10月,为晋冀鲁豫军区第3纵队7旅19团1营3连;1948年5月,为中原军区第3纵队7旅19团1营3连;1949年2月,为第二野战军第3兵团11军31师91团1营3连;1951年1月,为第12军31师91团1营3连;1969年,为南京军区12军步兵36师106团3连;2003年,为第12集团军36旅1营3连;2013年12月,为第12集团军特种作战旅特战1营3连;2015年4月,为第12集团军特种作战71旅特战1营3连;现为东部战区陆军第71集团军某特战旅特战1营3连。

烽火战旗红,猎猎迎风扬。擎旗者,上至师旅,下到班排,多为建制单位。但其中有一面战旗与众不同,谓之“模范党支部”。

“模范党支部”战旗,属于历史悠久、英勇善战、支部战斗堡垒作用发挥突出的红3连。经过长期血与火的战斗洗礼,红3连党支部铸就了“组织无处不在、规矩无时不严、党员无人不硬”的鲜明特色,最终形成了“战士问题不出班排、党员问题不出小组、干部问题不出支部”的组织领导水平,将我军“支部建在连上”这一独具特色的政治优势,创造性地发挥到了新的高度。

在抗日战争中,红3连在历届党支部带领下,政治坚定,战功卓著,凝聚力强,被八路军总部野战政治部授予“模范党支部”荣誉称号。

1937年,国共合作抗日后,红3连改编为八路军第129师385旅769团1营3连,踏上了抗日救亡的新征程。

穿上国民党军装,与恶战10年的仇敌携手打日寇,红3连一些老红军战士转不过弯来。党支部就从民族大义着手,把统一战线、独立自主、求同存异的道理讲给大家听,统一了党员和全连官兵的思想。

在10月18日的夜袭阳明堡机场战斗中,红3连和全营一起,首次在滹沱河边与增援的日军交了手,令敌人眼睁睁看着飞机残骸燃烧的熊熊大火、听着剧烈的爆炸声而束手无策。这一仗769团打得干净漂亮,让红3连坚定了与日寇血战到底的决心。

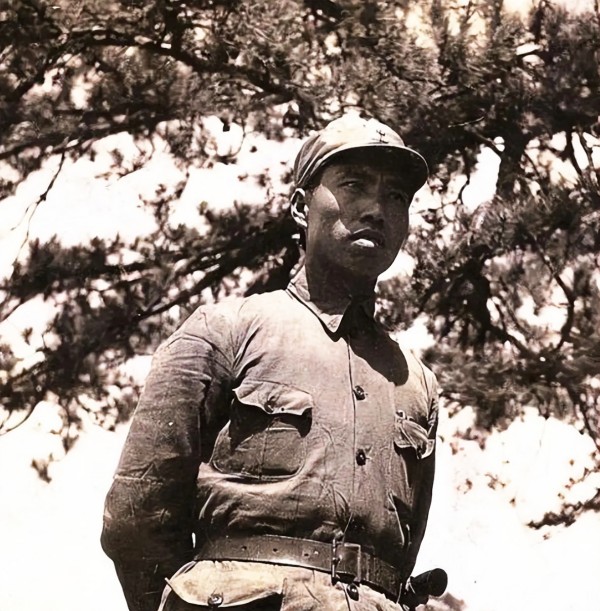

1940年4月下旬,八路军总司令朱德准备赴洛阳,与国民党第一战区司令长官卫立煌进行合作谈判。路途遥远,危机四伏,129师决定派一个可靠的连队全程护送。经反复斟酌,这个特殊任务交给了军事过硬、政治坚定的红3连。

这时的红3连,已被誉为八路军“太行山的拳头”、769团的“尖刀连”。全连12个班180余人,每班配两挺日式歪把子机枪,其余全是日式三八步枪,上级说“好钢用在刀刃上”。

从太行山八路军总部出发到洛阳,不仅要途经国民党统治区,还要穿越日寇封锁线,安全风险极大。

支委会上,红3连党支部书记王永前指导员严肃地对大家说:“总司令是我们的革命领袖呀!要是发生了什么意外,就是我们都牺牲了也弥补不了这损失的万一。”

支部委员、3排排长李长林接话立即表态:“如果发生情况,战斗到最后一个人、最后一口气,也要坚持到电台叫来援兵,决不能让总司令受半点损伤。”

最后红3连党支部决定,在护送过程中党员骨干要做“政治工作的模范、英勇作战的模范、执行命令遵守纪律的模范”。

一路上,朱德总司令每到宿营地,总要亲自问红3连同志们生活好不好,有没有洗脚,要求大家提高警惕、注意情况。态度和蔼亲切,让人倍感温暖。

5月7日,红3连安然无恙地护送朱德总司令到达了洛阳。党支部又及时召开支委会,分析研究形势,制定保卫方案,事无巨细。之后,红3连连长李忠泰一一抓落实,不但没有掉以轻心,反而进入更高的警戒状态。

面对国民党军方的高官厚禄和女色诱惑,红3连官兵毫不动心。对对方制造的种种障碍,红3连也都有理有利有节从容应对。连队每天坚持操课,军容整齐,步调一致,使得国民党军和地方群众对八路军官兵一致的优良作风称赞不已。谈判结束后,朱总司令来到红3连驻地,表扬了全体官兵,给予很高评价。

奉命返回太行山根据地途中,沿途国民党军撕下伪装,拒不接待红3连,百般刁难,肆意阻拦,不但拒绝供应粮食,还命令沿途老百姓不卖粮给红3连。

在十分困难的情况下,红3连党支部引导全连指战员心往一处想、劲往一处使,拧成了一股绳。他们主动联系群众,由支部书记王永前、副书记李忠泰带领党员骨干分头到老乡家里摸情况,讲抗日道理,宣传八路军的抗战决心,争取民众支持。

经过河南渑池、山西垣曲等地时,红3连还将困在国统区兵站的我方人员收编为1个连;经过中条山区时,又将这里的抗日游击队整编为1个连。就这样,红3连一路上不仅没被国民党军困死,反而越来越壮大,由一个连变成了一个营。

在红3连党支部坚强领导下,全连指战员凭着坚定的信念、顽强的意志,经过几个月的长途跋涉,冲破了国统区的层层封锁,克服艰难险阻,胜利回到太行山革命根据地,受到了彭德怀副总司令和129师刘邓首长的高度赞扬。

1941年7月,八路军野战政治部《前线》杂志以《介绍一个模范党支部》为题,系统总结推广了红3连党支部的经验。11月,八路军总部野战政治部鉴于红3连历届党支部的鲜明特色和工作成绩,授予该连“模范党支部”荣誉称号。

红3连党支部战斗堡垒功能强,党员模范带头作用好,风清气正,因此红3连能打仗、会打仗,是769团最具战斗力的连队,总是被用在刀刃上。

1942年5月,侵华日军对华北敌后抗日根据地发动了规模空前的大“扫荡”,八路军129师机智灵活,避敌锋芒,内外周旋,与日军展开游击战,进行反“扫荡”斗争。

5月24日,日军实行“铁壁合围”和惨绝人寰的“三光”政策,制造无人区,向八路军总部机关步步紧逼过来。此时,我主力部队已转出外线,仅红3连所在的769团1营,以及团直属队警卫排、八路军总部特务团在总部机关这边。

根据总部的敌情通报,东、南、西三个方向都有敌人,只有北面通往后庄、黄樟的路暂时没有发现敌情。从这条路转移,要通过十字岭和山梁西北的一个山垭口,这也是总部机关数千人转移的唯一通道。因此,必须坚守住十字岭和山垭口,决不能让敌人攻占。

敌情严重,战况危急。769团团长郑国仲、政委漆远渥奉命率1营及团直警卫排,经安窑底向小全方向急行军前进,赶至南艾浦,直接受八路军左权副参谋长指挥,与总部特务团一起,坚守南艾浦地区和十字岭,掩护总部、北方局机关安全转移。

5月25日,日寇发现我军从十字岭方向突围的意图后,立即加快收拢包围圈,仗恃优势火力和兵力,不停攻击十字岭两侧红3连和团警卫排坚守的十字岭阵地,妄图封堵我军突围道路,一口吃掉八路军总部。

红3连党支部明确告诉全连指战员,身后就是总部首长,是数千总部机关战友唯一的生命通道,决不能后退半步。他们顾不上回头看一眼正源源不断撤退的人流,奋不顾身地向疯狂冲上来的日寇射击、投弹,直至用刺刀、枪托、石块、拳头、牙齿与敌人肉搏……一直坚守到黄昏,先后打退了日军的多次进攻,使日寇包围圈迟迟不能合拢。

在这场战斗中,坚持殿后指挥突围的八路军左权副参谋长,遭日军炮弹袭击,壮烈牺牲在十字岭关口。北方局党校几名突围的学员目睹了这个过程,震惊悲愤,迅速将遗体抬到山坳丛林处掩藏。5天后,769团卫生队长张仁斌和卫生员李和旺冒险潜入战地仔细搜寻,才将左权遗体接回。左权的牺牲,成为八路军抗日战争中最大的痛。此后,辽县便更名为左权县。

战斗一直持续到夜晚,等总部大队人马全部通过了十字岭,红3连才边打边撤。

负责断后掩护的3排撤到半山腰时,忽见山坳里还有100多名我军后勤人员,因奔跑太急,都已经跑不动了。而山腰左侧的一股日军却快速冲来,离他们只有100多米。

危急时刻,3排排长李长林急喊:“你们快走,我们上。”说完迅速带领全排抢占了山坳旁边的小山包,立即开火阻击。

日寇发了疯,前面的被击倒,后面的又涌了上来。“快投手榴弹!”李长林一声令下,手榴弹在敌群里接连爆炸。

为了缩短缠斗的时间,跟着爆炸的硝烟,李长林端起上了刺刀的步枪跃出掩体,带领战士们与冲上来的敌人展开肉搏,直杀得血肉横飞。

终于击退了这股日军,见我军后勤人员已全部安全脱险,李长林和幸存的战士才带着伤员交替掩护着撤出战斗,追赶连队。

经十字岭一场恶战,红3连损失过半,锐减至80多人,剩余人员在团长郑国仲、1营教导员王亚朴带领下,于5月26日转移到辽县拐儿镇后板峪一带隐蔽起来,寻找为左权将军和牺牲战友复仇的机会。

经侦察发现,从辽县到黄漳的公路是敌人的补给运输线,连日来频繁为“扫荡”的敌人运送军用物资。

红3连请来乡、村干部,了解周边敌人的活动规律,共商伏击敌人的作战计划。乡亲们说:“芹泉镇至辽县的那一道川,是敌人的交通线,敌人来往活动不少。”

红3连立即召开支委会,教导员王亚朴要求众人出点子。副连长李基中指着地图说:“苏亭北山地形很好,且距敌人据点辽县很近,敌人容易麻痹。在这里可以设伏搞鬼子一下。”

大家一致同意李基中的建议,最后确定由王亚朴、李基中率领连主力到苏亭镇东寺垴山地伏击敌人,辽县七区几个村70多名民兵给予配合。

5月27日晚,红3连经过一夜行军,于次日清早到达东寺垴。东寺垴是一个有十来户人家的山村,高高坐落在清漳河河滩北面,临河滩是一片陡坡,坡下靠近北山的公路呈“乙”字形。苏亭镇在河对岸,靠近南山。这段河滩相当开阔,呈葫芦状,两头出口很窄。

王亚朴教导员对几个村干部说:“血债要用血来还!让我们军民紧密结合,在这里打一个漂亮的伏击战。”大家拍手叫好,并趁着夜色埋设了地雷。

5月30日中午,柏官寺北高地观察哨民兵报告:日军300余人押着民夫200余人、牲口200余匹正沿公路北上,其主力已通过柏官寺。红3连立即与各路民兵迅速、隐蔽地进入预设阵地。

下午1时,日军在苏亭附近触发地雷,被迫停顿。此时,敌人尚未全部进入我伏击圈。副连长李基中命令各排继续保持隐蔽,不要暴露,随时准备战斗。

隔了一会儿,敌人继续搜索前进,先头部队刚刚到苏亭镇正北转弯道上,又踏响了连环地雷,死伤20余人,顿时大乱,纷纷奔向崖下躲避,并派人向前侦察。

见敌人全部进入我伏击圈,歼敌时机已到,红3连立即发出战斗信号。沐池民兵推下滚石,把敌人砸得人仰马翻。日寇又奔向河滩,正好落入我轻机枪、掷弹筒及步枪构成的火力网内,遂仓皇逃命,自相践踏,在混乱中又踏响两颗地雷。

整个战斗持续了20余分钟,遭到重创的日寇狼狈向沐池村方向逃窜。红3连又以火力尾追敌人,沐池村东山堤民兵亦趁机以步枪侧射杀伤敌人。

下午3时左右,敌纠集残部,在轻重机枪、掷弹筒的火力掩护下,开始向我伏击区反击。而此时,红3连和各村民兵早已隐蔽转移。

苏亭伏击战中红3连以牺牲1人、伤1人的极小代价,毙伤敌140余人,包括击毙日军一名中佐、缴获骡马80余匹,受到129师通令嘉奖。

129师师长刘伯承、政委邓小平评价:“这是我军在太行夏季反‘扫荡’中,主力适时分遣转到外线打击日军‘扫荡’补给线的成功战例之一,也是一个军民结合以极少代价换取大的胜利的一次模范战斗。”

8月,刘伯承在《太行军区1942年夏季反“扫荡”军事总结》中再一次高度赞扬苏亭伏击战,称之为“基干部队善与地方民兵结合行动”,要求继续发扬。

此后,红3连始终是769团一把永不卷刃的尖刀,拼杀在抗战最前沿。即使在1944年与日寇洪犊炮台血战中,全连130余人打得仅剩下10多人的情况下,也能凤凰涅槃,迅速重组,再造辉煌。

抗日战争胜利后,红3连枪不离手、马不卸鞍,立刻投入到轰轰烈烈解放战争中。这期间,红3连党支部组织连队开展“诉苦”和“三查”运动,支部做堡垒,党员当表率,激发了全连的杀敌决心,先后参加了上党、邯郸、定陶、巨野、郑州等战役和千里挺进大别山、淮海大战、渡江战役、解放大西南等战役战斗。在党支部坚强领导下,红3连始终是一支打不垮、拖不烂的坚强队伍。

进入新的历史时期,红3连继承模范支部基因,发扬战斗堡垒传统,在新的历史起点上,把抓党支部建设与抓精神文明建设结合起来,持续深入抓好现代化正规化建设,连队面貌焕然一新。

在红3连官兵心中,“打得赢,不变色”,是人民军队的政治要求和宗旨体现,“支部建在连上”,是毛主席留给人民军队的宝贵遗产,只要敌人一天还在逞狂,“模范党支部”战旗就将永远高扬。

(执笔人为叶征、许贵青、欧阳青)

(《人民周刊》2025年第14期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com