对于宁夏彭阳县的“农民诗人”曹兵来说,今年五月是一个梦幻般的月份。母亲节这天,一群天南地北的作家和专家踏着门前路上的黄土登门,在一排大杨树下面一起读他的诗集。月底,从未坐过飞机的他,在宁夏回族自治区文联的组织下,和其他几位农民作家一起,乘机到北京,开研讨会、做客中国作协、去天安门广场和地坛,又在地坛一角朗诵了自己的诗歌。曹兵去年出版的诗集名为《我在田野等风吹过》,没承想这么快托举的风就吹来了!

5月29日,由中国作家协会、人民日报社、宁夏回族自治区党委宣传部主办的“中国式现代化的文学实践:西海固文学现象研讨会”在京举行。这就是曹兵到北京参加的研讨会,坐在中国现代文学馆的大会议室里,他想必有些恍惚。不只是他,连在现场的宁夏文联主席郭文斌也异常感动。作为宁夏文坛宿将,如此高规格的研讨会,让郭文斌感到了西海固文学的高光时刻。从5月上旬的专家深入西海固采风调研,到月底有两名正部级领导参加研讨会,西海固文学厚积薄发,精彩亮相于全国文坛。

许多没到过宁夏的人,搞不清西海固的地理范围。这个本是西吉、海原、固原3个县合称的地域,如今在宁夏成为9个县区的统称,这个本和贫困紧密相连的地理概念,如今越来越成为一个“文化品牌”。在文学的意义上,西海固文学又超越了九县区,因为调研采风组一行,还去了本不属于广义西海固的银川闽宁镇和吴忠青铜峡市(县级)。因为西海固移民遍布宁夏,银川和石嘴山两市也理所当然地被纳入西海固文学的版图。

那么,西海固文学是怎样一种存在?在新大众文艺的视域下,其突出特征是什么?

笔者全程跟随调研采访组的脚步,又参加了北京研讨会,对西海固文学的特征简单画像:草根性、规模性和时代性。这是西海固文学备受关注的内在特质。

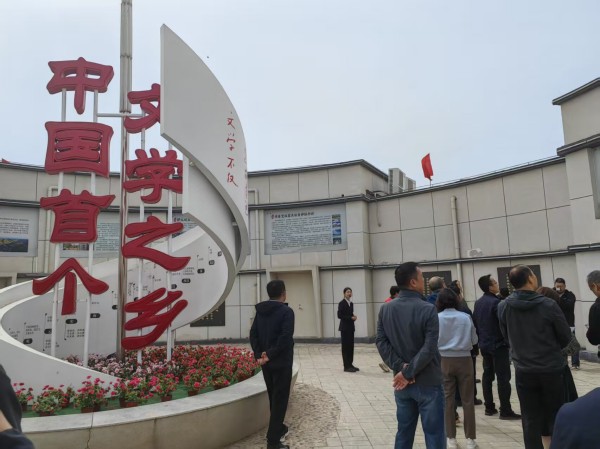

“草根”并没有不敬的意味,这也是新大众文艺现象的共性。早在30多年前,就由当地提出了“西海固文学”的概念。彼时,这一定义主要聚焦于文学内容书写西海固的风土故事,并呈现出“苦难文学”的强烈色彩。而如今的西海固文学面貌,最引人注意的是一群农民作家。他们放下锄头拿起笔头,基本没有脱离或者脱离农业生产不久,“乡土文学”特征明显。单小花、曹兵、凡姝是地地道道的农民,马骏的家在城郊开小卖部,马金莲和马慧娟名气虽大,但并不反对“农民作家”的身份。在他们身后,还有一大群真正的农民写作者——以中国首个“文学之乡”西吉县为例,这个数字有三四百之多。

这就是西海固文学的规模性。在其他地方文学日渐式微,甚至沦为圈子化的自我欣赏时,西海固文学却在民间蓬勃发展,正如中国当代文学研究会名誉会长白烨所说,这是一片林,是文学的普及和提高并举的事业,是一场“文学绿化工程”。西海固地区有句方言:吃饱五谷想六谷。这个“六谷”就是精神文化生活,是秦腔花儿,是剪纸炕围画,是文学艺术创作。曾经苦甲天下的西海固,在经历了脱贫攻坚的山乡巨变、教育的相对普及之后,一群人不约而同拿起笔,吐露心声述说生活,历史的丰厚文化积淀和现实的现代化之路感发,让他们的文思如地壳中涌动的岩浆喷薄而出。

是的,山乡巨变的时代性,脱贫攻坚带来的物质生活和精神文化裂变,是当下西海固文学的另一突出韵味。不了解西海固地区脱胎换骨的变化,不共情这变化中的人们的喜悦、迷惘、犹豫、希望、离愁等,就不能把握这股强烈文学脉动的丰富性和多义性,这里面有最真实的命运跌宕的故事。无论是绿染西海固、123万的大移民,还是红寺堡区从无到有的“沙丘起高楼”,西海固的变化在整个时代中更为剧烈亮眼,太值得大书特书了。

所有这些,成就了西海固文学的高光时刻,这是潮流涌动的时势托举,而非昙花一现的运气使然。对西海固的大众书写才开始,后面还有许多文章可以做。

或许有人会有所怀疑:这种书写的意义何在?“泥腿子写作”真的那么重要吗?

其实,这样的疑问也困扰着当地许多人。如果你真正走近西海固的农民作家,就会发现文学书写的有用与无用之用。对于一些农民作家来讲,文学只是或者一开始只是自我抒发排解,生活的磨难和对命运的不甘,让他们拿起笔倾诉,有时只是自己跟自己说话,谁能否认这种表达的意义呢?诗言志,这种“文不养家”却念兹在兹的托付,恰恰是无用之大用啊!在农民作家群和农村中,凡是爱读书写作的群体,他们的后代一般学习更好些、奖状更多些,文化的教育示范意义在代际间传递。西吉县杨河村党支部书记告诉笔者,村里的木兰书院带来的文化滋润,让看不见的乡风文明变化潜滋暗长,这比给村民直接发钱都好。笔者相信,文学带来的文旅融合空间,正如湖南益阳清溪村的样板,也会在西海固广袤的大地上生根发芽,从而赋能乡村全面振兴。

这并不是说,西海固文学多么完美、事业臻于完善了。以笔者的观察,西海固文学要“长红”,还得从做实、做深、做高等方面努力。做实,是说西海固地区并非普遍的文学热,比之于西吉,还有个别县区连一本文学内刊都办不下去,还有个别基层领导只知道大项目而对文学不屑一顾,他们对文化强国还缺乏深刻的理解和体认。做深,是指对西海固文学“形成高原、迈向高峰”而言,差距还不小。农民作家群的书写价值或许不是创造高峰,但他们的写作瓶颈也需要打破,写得更好是理所当然的追求。做高,是指对文学创作的价值意义而言,需要有更高更系统的认识和谋划。国家已经提出文化强国建设,西海固地区有没有一个县响亮地提出“文化强县”并付诸实施呢?这不光是一个口号,而是立足文化的禀赋特色功能,在现代化进程中走出差异化又符合新发展理念的路子来。

走过五月的高光时刻,农民作家们返回各自的田野。春种秋收四季轮回,文学能否成为西海固这块土地上“最好的庄稼”,还要有许多稼穑耕耘的劳作才行。我们期待这高光能照亮更多人的生活,我们在田野等风吹过……

(《人民周刊》2025年第15期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com