1943年春,在四川嘉陵江东畔,一个叫柏溪的幽静而寂寞的小山村里,我的父亲赵瑞蕻开始了和法国小说家斯丹达尔(Stendhal,今译司汤达)的名作《红与黑》漫长的对话。

说漫长,这一点不过分。其源头,应该从父亲上中学时说起。

在《红与黑》译者序里,他回忆道:“我第一次晓得斯丹达尔和《红与黑》这本名著是在我的故乡温州,一个美丽的山水之乡。那时候,我有一个相知的老师,他很喜欢这部小说,时常跟我谈论它。”在“瓯江上的晚照,烟霞中的归舟”的景致中,老师说:“唉,一个年纪轻轻的人,叫作于连,很漂亮,可是心里挺厉害谁知道呢?哎,‘红’指的是什么?‘黑’的呢?……”

这个只教了一年书就离开的夏翼天先生,抗战期间和父亲只见过一两面,父亲说,就在他的译作《红与黑》问世的前一年,后来他去了英国,音讯全无。

父亲第一次见到《红与黑》原版书,是在青岛。在一张国立山东大学图书馆的卡片上,他发现了令他神往的书名。“惆怅揉着喜悦,眼尖尖地望着它从一位笑容可掬的女馆员的手中落入我的手中。于是我开始落入一个新的奇异的世界!”多少个早晨,父亲独自倚坐着,随于连沉思:Ici les hommes ne sauraient me faire de mal(在这儿,世人不会为害于我了)。

1937年,父亲和同学们辗转到了香港。在一家安南人开的书铺里,“靠窗口,满是尘埃和蜘蛛网的书架上,在薄暮的幽暗里,仿佛明耀的星球似的——闪出了LE ROUGE ET LE NOIR——米黄色的外衣,精装烫金,白道林纸印的上下二巨册,三十二开本”,欲购无力,只得作罢。

那是一个中华民族遭受外敌侵犯、国破家亡的年代。父亲和大批爱国青年学生毅然告别故里亲人,冒着战争的硝烟,辗转数千里进入云贵高原求学。这就是后来被世界公认为治学奇迹、精英荟萃的西南联合大学。父亲在高中二年级就开始翻译东西了,比如狄更斯的《星的梦》,蒙德的《失去了的星星》是他17岁的处女译作。这是受五四运动以来的文学大家的影响,他们都是中外文学融会贯通。最初,父亲使用英文,到了西南联大,他在吴达元先生的教授下学习了三年法文。吴先生教学以严厉闻名,曾有一女生被叫起念课文时都吓得发抖了,作为同桌的父亲悄悄给她打气。但是严师出高徒,给父亲打下即使到了80岁高龄,还能给在巴黎的女儿写法文信的坚实底子。

1940年夏,父亲从西南联大外文系毕业。他先留在昆明英专等校教书,第二年冬天赴重庆和我母亲及初生的姐姐团聚。一天,在父亲任教的南开中学,他偶遇西南联大老师柳无忌先生,得知中央大学分校急需教员,柳先生当即把他推荐给外文系主任范存忠先生,范先生不拘一格选贤纳才,不满27岁的父亲从此走上了大学讲坛。

分校设在柏溪。56年后,父亲写下《梦回柏溪》。我惊诧他如此好记性,能将半个多世纪前的青春往事娓娓道来。文章细腻而充满深情,在他的描述下,我仿佛也来到了嘉陵江上的渡口,眼前有只篷船和流汗的纤夫。那时江水还是碧蓝的,穿着棉袍的父亲,夹着书籍和简陋的铺盖卷兴冲冲赶去报到。他乘船沿江北上,约20里路程,靠岸后,再踏上一条弯弯曲曲的石板路进山,那路的尽头便是学校了。父亲住在地势最高的教师第五宿舍,可以远眺江上风帆和隔岸山色,附近是幽径、竹林,三月里油菜花香四溢。国难中竟有这样宁静的治学环境,虽艰苦也觉欣慰。父亲一待就是四年。今天,若不是有幸读到父亲生前写的回忆,我哪里能懂得,贯穿他一生的抗战情结竟如此激昂,他们这代人的学问精深丰厚又来自何方?

柏溪成了父亲实现第一个文学梦想的摇篮。教学之余,他辛勤酿制的一枚枚硕果,有散文,有诗歌,也有翻译。我这个在柏溪孕育的孩子,尚在母亲的腹中,《红与黑》第一个中译本问世了。1944年,永载世界文学史的一句献词“献给幸福的少数人”第一次在中国传播。

长达32页的译后序的结尾处,父亲写道:

“在我总算偿还了一桩心事,做完一场辽遥的红黑色的幻梦!又仿佛一个纤夫,把这只满载我十年悲欢的‘醉舟’(Bateau ivre),沿着记忆的江岸,拉回那碧澄澄的海了。——嗳,好累!——J’ai gagné une bataille,——J’ai donc gagné une bataille。”

1949年,父亲在这本用土纸印制的165页(第一分册)、定价100元的黑色硬皮封面后的空白页,贴上了一张黄色字条,写下一段话。第一行应该是标题:“《红与黑》汉语出版本”,下文为:

1942年秋,我到中央大学外文系任教时,在嘉陵江边寂静的柏溪住下,便立意把这部名著介绍给读者,动手翻译。后因人事倥偬,延至1943年冬方完成此书上卷初稿。翌年十月,由作家书屋印行第一合册,即此书也。

1949年早春阿虹于南京

下端盖了一枚灰色圆形的印章,外圈为“抗战胜利纪念 东川柏溪”,内圈为“卅四年九月三日”。扉页上贴有赵瑞蕻藏书票,左上角还有译者自存本的字条。当年的版权页上没有二维码,除了作者、译者、编者外,印了一行小字——“中华民国三十三年十月初版(渝)”。还有作家书屋抗战时期在成都、重庆、沙坪坝的书店地点。沙坪坝,正是后来母亲生我的地方。

《红与黑》第一个中译本寄给了父亲的恩师吴达元先生,先生很快回复:“你做了一件很不容易的事!在这炮火连天中,这本名著翻译过来会给人一股清醒,振作起来的力量。”

民国三十六年,即1947年,《红与黑》沪版在上海中正中路610号作家书屋出版。此版书页增厚,封面改为绛红底醒目的黑字书名,左下角用繁体字写着:“法 斯丹达尔著 赵瑞蕻译”。在我记事后,这本来之不易的样书上,已附有父亲亲笔写下的“海内孤本”四个大字,它已成了我们全家的文物,长年用白报纸裹着,静静地安放在父亲的“专柜”里,即使我想读读译后记,都会因它脆损不堪,不敢触碰而忐忑。

很多年之后,我才陆续了解这版《红与黑》背后的是非曲直。抗战胜利,出版界又活跃起来。当年,巴金的平明出版社也决定出版父亲的译本,父亲本来也答应了,可偏偏作家书屋的姚蓬子以先付稿费的“优惠”条件,要继续出版父亲的译本,让急于出书的父亲做了一次“背信弃义”的事。巴金听说了非常遗憾地说,我都为他发了广告了啊。

读者们可能会奇怪,为什么这样具有意义的《红与黑》第一个中译本,一直没能再版,几乎被湮没,至少在读者心中。在新华书店的世界名著柜架上,译者易人,父亲未能如愿排在新中国这本名著译者的行列中。赵瑞蕻三个字,从此在《红与黑》的各种新版中译本封面上消失了。据母亲回忆,父亲曾收到过一封署名“罗玉君”的信。信中的大意是,她是学习法国文学的,正在翻译《红与黑》,希望我父亲让给她来翻译。父亲听到对方也喜欢《红与黑》,不但欣然同意罗女士的请求,回信中还慷慨地将自己的译稿全部赠送,这其中有没有他已经译完但尚未出版的部分,我已无从了解了。但我知道,当罗玉君的译本出版,父亲读了以后心中却有难言的隐痛,可惜没能亲耳听到父亲讲这些了。

不管怎样,于连的名字溶入了我们姐弟的幸福童年,伴随着我们长大。现在回忆,甚至连世界名著的概念好像也是从这本书开始,走进我年幼的心灵。可是我那时哪能读懂主人公于连啊?上世纪50年代旅居德国莱比锡时,在苏军俱乐部,我第一次见到《红与黑》搬上银幕。饰演于连的是当红的电影明星,他和德瑞纳夫人相拥的剧照印在考究的说明书上。

但是,没有哪种改编会像原著那样,以纯正地道的法兰西语言,将这个发生在19世纪20年代,外省小城维里埃尔的伤痛故事娓娓道来,那么动人,那么耐人寻味,有一种亲近之感。我一直引以为傲的是,能将这优美的文字译成中文的第一人,就是我亲爱的父亲!

许多年之后,我才懂得父亲的心事。首先他一向主张一本世界名著从来是,也应该是拥有几个甚至多个译本的。只有经过不只一人的翻译,原著精神才能得以传扬。他极为认真地阅读别人的译本,写下了大量的心得眉批。但翻译毕竟不等于创作,它最根本的一条是要忠实原著。父亲多次呼吁并著文写信表达主张,包括和许渊冲先生的学术分歧,他总是持有谦和研究的态度,尊重同行,孜孜不倦。

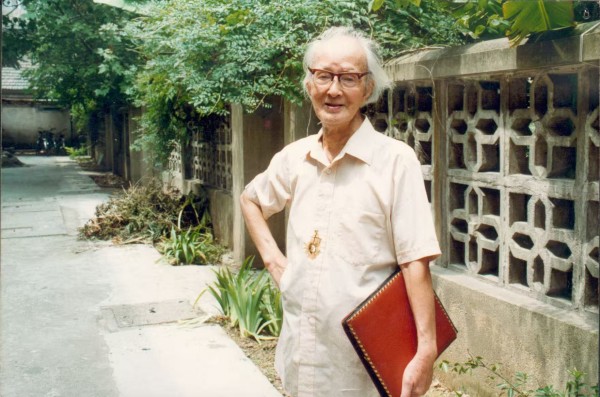

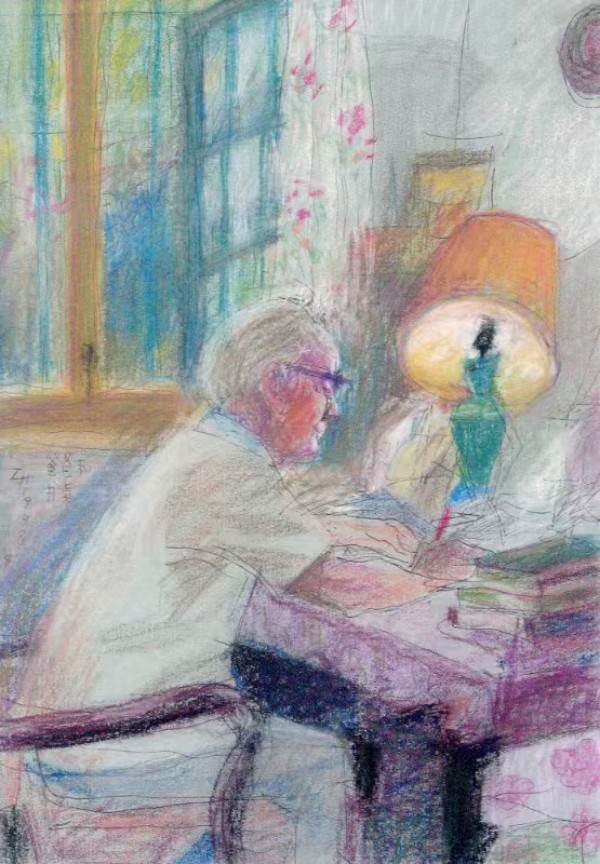

父亲从不认为自己的译本完美,他并不满意自己年轻时的译本,他要重翻《红与黑》,这个愿望从20世纪80年代末,他的最后一批研究生毕业之后就开始了。在许钧回忆的文字中,他说赵瑞蕻是《红与黑》的第一位中文译者,1944年把这本书引入中文世界。父亲在和他的对谈中公开自我检讨:“我年轻时候把《红与黑》译得太花哨了,喜欢用大字、难字,用漂亮的词,堆砌华丽辞藻,这不对,因为这不是斯丹达尔的文笔。”他还撰文反思自己的旧译,“有时偶尔翻翻,于心很不安……把一本名著译坏了,真是件可悲的事!”“赵瑞蕻晚年开始重译《红与黑》,他打算‘加上几百条注释,重写译序’,还要写一本《红与黑解说》。1999年,赵瑞蕻去世,女儿赵蘅的回忆文章中写道,整理父亲遗物时,她发现了那摞《红与黑》译稿,可里面只有前10章,装译稿的牛皮纸袋上,是翻译家用红笔写下的四个字——死不瞑目。”

然而,此时的父亲已步入老境。他是要干一件与年龄不相符的事,白内障又使他本来十分近视的眼睛看东西更加吃力。查字典他要靠双倍放大镜,时间久了,密密麻麻的小字一片模糊。1995年,父亲手术后,来信兴奋地说他已大放光明,信心百倍地表示,可以完成夙愿了。为了达到最理想的翻译水平并超越曾经的自己,父亲阅读多年收集的几乎所有的多种语种版本。所以,他每翻一个章节,需要经过如此繁复的对比参照,进展自然十分艰难缓慢。幸好有留校研究生唐建清鼎力协助他,为他打字,完成了十章译稿,唐建清是父亲生前重译《红与黑》的见证人。

写到这里,不禁回忆我在巴黎为父亲买书的往事。父亲一直希望有本图文并茂的原著,而巴黎市面上的《红与黑》法文版,只有文字没有插图。每一封寄自南京的家书里,父亲都要提这件事。从来视父母之命如圣旨的我,不忍心让老人失望,去过书店查找,又光顾塞纳河畔的书籍摊,这里有形形色色的稀有收藏,吸引了很多迷恋古籍的人们。我向老板打听,他也很快明白我要找什么——斯丹达尔的名字家喻户晓,他是法国人的骄傲。书摊老板翻弄了半天,抱歉地说他没有带插图的《红与黑》。一次雨夜,我找到了斯丹达尔在巴黎的一处故居。它已易为一家公司,只是门口的铜牌上依然刻着大师的名字。

直到我回国前,仍不甘心空手而归,又想到下榻的艺术城附近BHV大超市再试试运气。这天,我扶梯而上径直去顶层文具书籍货架上查找,结结巴巴地对售货员介绍说:“我的父亲是位翻译家,他将《红与黑》翻成了中文。”对方的反应自然是惊叹一番,我也趁机将话题一转,向他提出为我父亲找到《红与黑》法文版的请求。他欣然答应并领我到一个书架前,不费几秒钟,一本装帧新颖的书递到我手中。却只有文字没有插图,空欢喜一场。在这满目琳琅、四处散发书香的大厅,我茫然不知希望在哪里,但心里还是不甘。最后,我走到东北角,这里立着一大排书架,发现架上是一套十分完整的世界名人丛书,足有上百本,都配有大量的珍贵照片和精美图画,简直就是一本本小画册。原来这是为中学生编著的。我贪婪地查阅,甚至干脆席地而坐,慢慢享受。不出我所料,一批文学艺术大师行列中,斯丹达尔的名字终于跃入我的视线!虽然它并不是父亲要的那种《红与黑》的单行本,虽然这本书的价格十分昂贵,但我仍毫不犹豫地买下了。一想到父亲会怎样地爱不释手,或是因兴奋而涨红了到老都那么清秀的面颊,我就开心得很。多年后,我有幸读到父亲为斯丹达尔译作《嘉斯德乐女修道院》和《法尼尼·法尼娜》所写的译者前记,也出版于20世纪40年代。年轻的父亲介绍说:“斯丹达尔原名亨利·贝尔。他是法国东南部格雷匿布勒地方利·贝尔的名字。但是他预言他的书会在1935年为人阅读,这件事他却保守估计了!”

1998年9月18日,我陪父亲出席了江苏译林出版社主办的戈宝权翻译文学奖颁奖大会。他坐在主席台上,做了一个简短而意义深刻的发言。他特别向获奖的女性译者祝贺,他说:“翻译永远是不可缺少的很有意义的工作,只要有人类存在,就有交流。地球上有40亿人,3000多种语言,我们的工作要永远做下去。”9月20日晚上,父亲设便宴为即将赴法工作的研究生唐建清饯行。席间,他感慨岁月如梭,45年前是高教部杨秀峰部长为即将赴德国任教的他饯行。如今他头发白了,风烛残年。他还告诉在座的各位,他刚完成了一本文学回忆录,一个晚秋的金色夙愿!

16年过去了。2014年,父亲的另一个研究生黄乔生,推荐河南海燕出版社张胜来找我,策划出版父亲译著的事。后来又约了他的同学范东兴、唐建清一起来京,到我家一起商量。那天我将陆续从南京运来的父亲遗稿摊了一地,令大家兴奋不已。事先我还特地找出父亲和几位研究生的通信原件分送给他们。这些信件,现在读来,更觉珍贵、感动、感慨!

父亲是1983年开始单独招收第一届比较文学硕士研究生的,其中唐建清毕业留校。他没有辜负导师的培养,毕业后,父亲给黄乔生的一封信里夸奖说:“建清很努力,在《文艺报》上发表了好几篇关于当代西方文学的报道论述,文章很不错。”值得一提的是,现在唐建清已译著等身,却甘当幕后支持,正是他竭力推举师哥范东兴担任与我父亲这本译著再版的合译者,在名利膨胀的世风中,还有这样的让贤品格和同学情,令我和母亲非常慨叹和感动。在范东兴早年给父亲的一封信里还提到,“能听到建清的消息很高兴。系里外国文学教学他一直在讲台上,而且做事认真,对学生负责,是很优秀的教师。且同学中只有建清留在先生身边,有时照顾先生和师母的重任,是他为我们代劳,我和同学们会感激他的”。

1989年12月1日,到法国不久的范东兴写信给父亲:“先生想买斯丹达尔小词典,我在巴黎和AiX书店都找过,没见到,书店的人也说,好像从未出版过,只偶遇雨果小词典。我在学校的图书馆也查过目录,没有。日后还要留心,见到一定为先生买回。”

1991年11月6日,范东兴写道:“名著有佳译,且译本愈多,读者经过甄别,自会分出轩轾。上乘佳译,定能流传久远,这是中外译界由无数事实证明了的。我衷心希望先生能实现这个夙愿,完成这项由您开始,经过几十年以后,再由您来结束的这项伟大的工程……”正是在这封信里,范东兴提到他买到了两本书,意大利文版《红与黑》与亚米契斯的《爱的教育》。而父亲收到这两本期待已久的书给范东兴回信说,他高兴得像个孩子,“久久地闻着书香”。

1992年7月6日,范东兴在写给父亲的信里说,“瑞蕻师:您好!有半年多没有给您写信了,十分想念您和杨先生。不知您的身体是否安康,计划进行的《红与黑》进展是否顺利,我衷心祝愿您能早日完成它,使这部著名的作品能有一部和它珠联璧合的新译本。”这封信里还提到父亲托他找西班牙文本的事,他告诉老师“巴黎的几家西文书店都没有,也没有订购业务,看来这与文艺复兴之源的意大利相比还是有差别的,尽管西班牙也对法国浪漫主义的兴起曾提供过不能小视的异国情调……诚如您以前来信所说,单您手中的那些《红与黑》译文版本就可以写些关于这部著作的翻译文章”。

1995年8月12日,范东兴在收到父亲的几篇文章后,回信说:“知道国内关于翻译《红与黑》的译论很是热闹。我一则因为没有时间参与讨论,二来没有译作经验,故不敢贸然说话。但我认为这类探讨是有益于文学翻译事业的。就《红与黑》本身而言,先生是有发言权的;‘但开风气不为师’。您不仅是《红与黑》第一位中译者,也是这次全国性讨论的‘一家’之言。希望这样的讨论能促进译界文学事业的发展。”

1996年12月15日,父亲给黄乔生的信里透露,“我开始撰写‘文学回忆录’,其他的事暂时搁一下,比如《红与黑》新译本……其中有一节是《我的十二个研究生》,要说你和其他十一位,你该知道我会写些什么……在语言文字方面,在立意上,你有独到之处,没话说的。离21世纪只有三个年头了,让我们共同迈进2000年,迎接新时代的光芒和风浪!”硕士论文研究鲁迅与比较文学的黄乔生,毕业后一直在北京鲁迅博物馆工作,早已是博物馆的主要领导、鲁迅研究专家,译著颇丰。

以上之所以谈了这么多,是想说父亲和他的学生之间,有浓浓的师生情谊,《红与黑》能完成再版,是两代人共同努力的结果。这次再版工作的具体分工是:唐建清先期作了无名英雄,全部输入整理了父亲的译稿;范东兴补译了后四十二章和全书章节题词;黄乔生写了导读。为了使译本更精彩,也为了完成老师的夙愿,范东兴又从巴黎选购了原版精美插图,使得新版《红与黑》锦上添花。

2020年春夏之交,一个刻骨铭心的日子,在北京疫情突如其来反弹的情况下,范存忠先生的弟子、译林出版社原社长顾爱彬在南京主持召开了线上视频会议,专门讨论《红与黑》的出版。与会者有译林出版社总编袁楠、责编唐洋洋、编辑姚焱等人,以及父亲的学生范东兴、唐建清和我本人。在顾爱彬简短的开场白之后,第一个发言的是唐建清。他介绍了我父亲当年重译《红与黑》的情况,解释了完成先生夙愿的意义。作为女儿,我讲述了父亲和这本名著的情缘、出版的曲折,以及父亲对自己的期望。因为都是出于真实感受,我和唐建清的发言比较动情。在此之前,范东兴已经把他翻译的部分章节送交编辑部审议过,所以他在视频会上主要汇报了他的翻译进度,表示已经接近尾声。顾社长表示,译林在工作上多年以来得到杨苡先生译作的大力支持,此次再版赵瑞蕻先生翻译的《红与黑》,于情于理,我们都应该大力支持。中场休息时,译林参会的领导和主要的编辑人员一致认为应该尽快出版,总编袁楠女士当场拍板决定,译林将以纪念版形式出版新版《红与黑》。这实在是太好的消息了!当视频会议继续进行时,译林方面宣布了这个决定之后,我的心情可想而知。父亲生前一直耿耿于怀的一件大事的命运,就这样决定了,父亲倘若天上有知,一定会激动万分,连声说,谢谢,谢谢!也许还会流下幸福的眼泪。

父亲离世26年了。今天重温他的青春足迹,追随他的探索之路,是一件沉重又幸福的事。我希望父亲的治学精神和理想之火永不泯灭。我发现自己年岁越大,许多方面越像父亲,连母亲都惊讶:“怎么会有如此遗传?”我也热爱文学、痴迷语言,也好伏案写作,我也常习惯将两手交叉在胸前,沉思默想,我也喜欢对一篇文章、一句诗、一个词反复推敲,改来改去,没完没了。父女俩都是激动派,永远对这个世界充满兴致,总也表达不尽,好像能活300岁。更重要的是,《红与黑》所追求的光明与平等,是我们父女俩共同的梦想。

初稿写于2021年10月,修订于2025年7月春风文艺出版社再版《红与黑》之际

(本文标题取自赵瑞蕻先生的著作《离乱弦歌忆旧游》;作者为画家、作家,赵瑞蕻次女)

(《人民周刊》2025年第15期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com