“天下县,泾三原”。泾阳和三原是关中地区的白菜心。旧时,在关中地区,对医生和教师有一专门称谓为先生。探究先生一词,出自《孟子・告子》:“宋牼将之楚,孟子遇于石丘,曰:先生将何之?”东汉经学家赵岐在为《孟子》作注时,将先生注为“学士年长者,故谓之先生”。此后,先生一词逐渐演变为对有才且有德之人的尊称。而关中人将先生的称谓给予医生和教师,盖因乡村之中,医生和教师几乎涵盖了有学问之人的全部范围,且旧时行医与教书之人,大抵尊崇道德。

近代以来,泾阳和三原这两个连畔种地的县,从三原宏道书院走出了一大批著名人物:于右任、吴宓、张季鸾、刘自椟……他们并非医生和教师,却因为学问高深、道德高尚,多年来被尊称为先生。大江东去,老先生们一个一个作古。然不知几时,泾三地区的文化圈子里,又出现一位被尊称为先生之人。他便是三原问墨草堂主人孙彧。

孙彧,号荆山漫士。1966年12月出生于嵯峨山下的泾阳县云阳镇。追其祖籍,在三原独李镇清河边上旗杆孙村。而三原独李镇,正是云南滇池大观楼天下第一长联作者孙髯翁原籍所在。孙先生与孙髯翁正是同宗同族。孙先生的外公曾给于右任当过贴身侍卫,受右老感染教诲极多。于是对于子女的作文习字要求极严。出于书香门第的孙母自幼便习得一手娟秀的好字。孙先生出生后,孙母为他取名一个单字“彧”。《说文解字》中记载:“彧,有文章也。”形容文采繁盛、富有文采的样子,常用来描绘人富有才学、文辞华美。

数年之后,孙先生以优异成绩考入西北政法学院。毕业后分配到三原公安系统。按说公安是个武行当,孙先生却不受工作环境和职业特点影响,在干好本职工作的同时,更加痴迷于书法艺术。为了提高书法技艺,他寻访名师,求教书艺真谛。经过倪文东、遆高亮、吴振锋、沃兴华、吕如雄等名家大师的指点,孙先生逐渐形成了鲜明的个人风格。他在用笔上刚柔并济,深厚灵动。字体结构严谨又多变,于规整中见巧思。同时能做到师古不泥,风格大气从容,尽显深厚底蕴与独特匠心。更难能可贵的是,他竟然达到了诸体皆工。隶书古朴含韵,行草流畅气贯,楷书端庄灵动,篆书典雅融新。短短几年之间,他便斩获多个奖项。2005年,孙先生在全国第二届 “杏花村杯” 电视书法大赛中现场创作一幅隶书作品,获得大赛优秀奖。

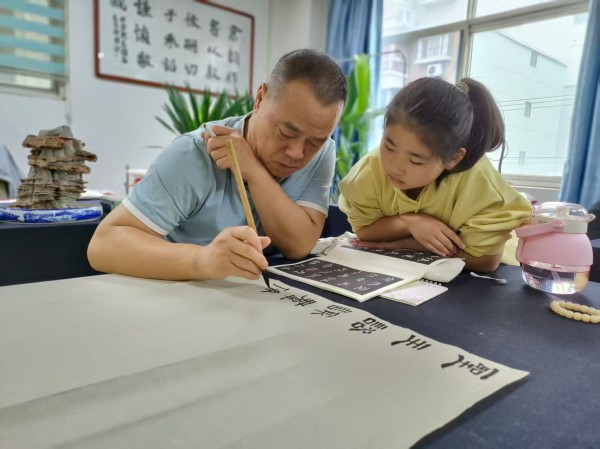

成名后的孙先生,先是被陕西公安文联借调,后又被全国公安文联借走。回到三原后,孙先生租得一层楼房,挂上“问墨草堂”的匾额,开堂收徒,传道授业。精心播种,自然桃李满园。数年来,经孙先生培育考上各大学书法专业的学生有30多人。

孙先生才情书艺,已入臻境。但真正能让大家称呼他为先生的,还在于他的德。

孙先生家中有一90高龄老太太。人皆以为是先生母亲。知情人却道是孙先生岳母。原来先生大舅哥一家长居海外,老人不愿离开故土,因此便和女儿女婿同住。孙先生事之如亲母一般,亲尝汤药,服侍起居。老人去世,孙先生亲自检殓。闾巷之中莫不称其孝。

孙先生有一好友,精绘画,就职于三原某镇企业。时常与孙先生论道。有时一连几日吃住在先生家中。先生慷慨好客,不但管饭,还顿顿管酒。后好友在寓所突发脑梗,倒于床下,不能动弹。先生两日打电话无人接听,心里起疑,破门而入,见好友卧地,急送医院抢救,方才保得性命。好友企业效益不佳,经济困顿。先生慷慨解囊,发起倡导,为好友捐款15万元。好友病愈恢复后,孙先生又大力推销好友画作,帮其走出困境。

孙先生门下弟子,多是农家子弟。先生深知艺术专业学费高、花费大,因此在弟子们大学期间的每年暑假,都腾出问墨草堂教室,让弟子们办短期书法班挣学费和生活费。每年招生时,孙先生不畏酷暑,亲临弟子们的招生地点,现场义写,为弟子们站台助威。这一假期,弟子们吃住在问墨草堂。书法班办完,收入弟子们平分,孙先生连水电费都不要。

明朝张岱在《陶庵梦忆・祁止祥癖》中讲 :人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与交,以其无真气也。孙先生书艺高超、乐善好施。在生活中同样是个真人,有真情,有真气。先生好酒,常与文友纵酒吟诗,醉墨抒志。三原有一书友,和孙先生亦师亦友。其好汾酒,饮汾酒如蜜,饮它酒如砒。孙先生爱其真诚专一,便以家中所有汾酒相赠,并言称:以后但凡有人送我汾酒,都是你的。某人求学于孙先生,先生敬其好学,精心选择符合其人内容,又于深夜,连书数遍,摆于地上,反复比较,选一最优者相赠,余者皆毁。不料数日后,孙先生竟得知某人将此作品转送于他人。先生痛心疾首,当面斥之曰:此生不再为尔书一字矣。

有人考究先生之称于孙彧,始于什么时候。或曰:2022年夏,孙先生获咸阳市“德艺双馨”文艺工作者称号。三原县委常委亲往问墨草堂祝贺并召开座谈会。有人语:德艺双馨,可称为先生也。至此,先生之称谓传开,泾三地区,无论年长年幼,皆称孙彧为孙先生。

(作者为三原县委宣传部四级调研员、副部长兼网信办主任,中国散文学会会员)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com