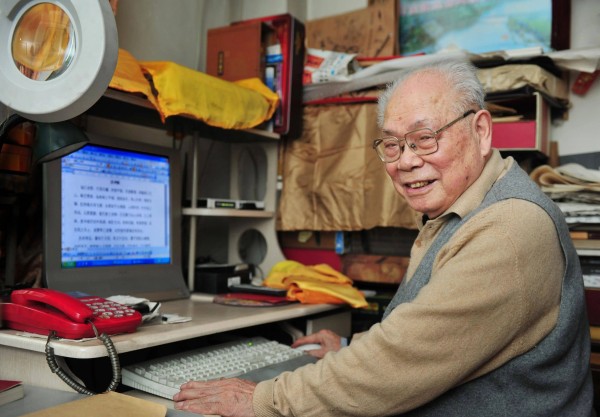

编者按:110年前,马识途生于四川忠县(今重庆忠县)。作为中国现代作家、诗人、书法家,他的作品多取材于革命生活,风格源于民间,来自传统,在创造性转化和创新性发展中建构出具有现代气息和中国气派的艺术空间。他不仅是中国现代文坛的杰出代表,也是四川地区文化事业的重要推动者。《人民周刊》分两期刊发《“业余作家”马识途的文学生涯》一文,通过这些往事,感受他的人格魅力。

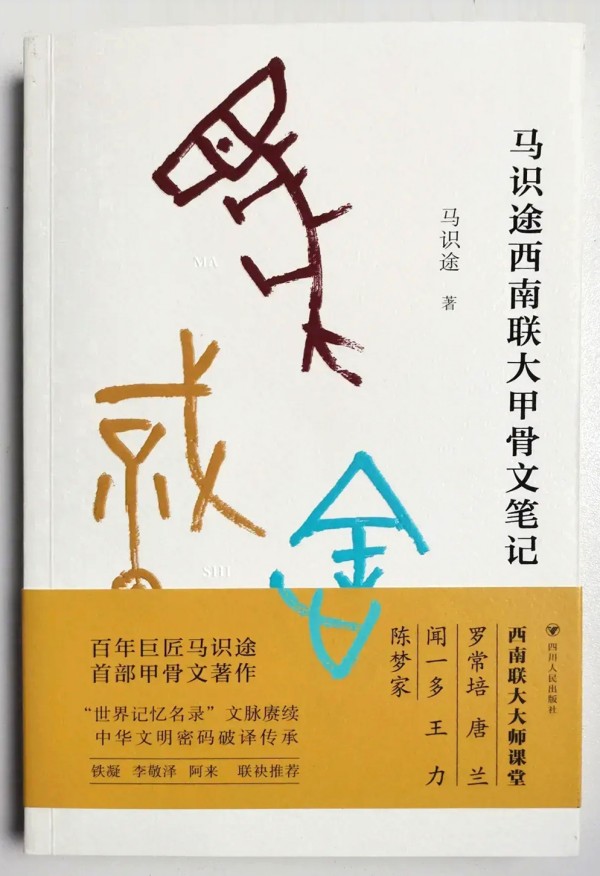

最后一部作品:《马识途西南联大甲骨文笔记》

《马识途西南联大甲骨文笔记》是马识途第一部也是唯一一部学术著作,也是他人生最后一部文学创作,那时马老已经104岁。放眼整个世界文学及中国上下五千年的文学史中,能在如此高龄完成一部全新的文学著作,简直可以称得上是一个“人间奇迹”。

谈起马识途与甲骨文的渊源,还要追溯到20世纪40年代,那时他在西南联大求学。正是在昆明,马识途接触到甲骨文。1943年9月,28岁的马识途选修了中文系教授唐兰的“语言文字学专业课程”,最开始听的是文字学必修课“说文解字”。为学好这门课,马识途特地从高年级同学那里半借半买了一部《说文解字注》。专修此课的学生只有五六个,他是岁数最大的一位。当他走进教室时,唐兰以为他是学校的其他教员,不解地问他是哪个系的,马识途说自己是选修此门课程的学生,唐兰吃惊地说:“你来修这冷门的课,那是要陪坐几年冷板凳的哟!”说完此话,唐兰转身开始讲课。唐兰教授是我国现代著名的文字学家、历史学家、金石学家。他对金文、甲骨文等古文字学、音韵学、训诂学、古代史学等诸多领域有很深的研究,且治学严谨,学术创见甚多,对所及领域均有很大贡献。在20世纪20年代,他就精研了《说文》《尔雅》等典籍;20世纪30年代便著有《古文字学导论》《中国文字学》,他对中国古文字研究贡献颇大;20世纪40年代,唐兰还专门研究过战国文字和战国史,对中国古代史有独创的见解。

唐兰教授讲课总是结合社会实际,以故事的形式深入浅出地讲解,十分有趣。唐兰认为,他所讲的《说文解字》是一门最有兴味、最有学术价值且最重要的学术课程。这门课与中国文化的演变发展有着密切联系。他告诉听课的学生,一个古文字的发明,犹如天上发现一颗新的星星给研究人员带来无穷的快乐一样。唐教授的这番演讲激起了马识途研究古文字的兴趣。对于唐兰教授的第一课,马识途终生难忘。对于自己所学的这门课,他一直记忆犹新。但由于革命工作的原因,他毕业离开西南联大后一直没有再对古文字进行系统研究。直到20世纪80年代离休之后,马识途在文学创作闲暇时,回忆起当年所学,试图开始撰写“甲骨文拾忆”,没想到自己这一写就是近30年。

2019年初,马识途在完成对《夜谭续记》的创作后,想到自己还有一件事没有完成,就是对甲骨文的说文解字。于是他开始集中精力,埋头于字典与书稿中。我曾见过这部手稿。在该稿的第三页,马识途写有自己的名字。第五页,则为友人瑞芬、玉钧用毛笔题写的贺词:贺马老105寿诞,硕德为荣,遐龄是宝,康乐遣日,欣然作记。在“一月八日农历腊月初三”这一页上,马老写下“(我的生日)甲寅初三,马识途记”。在该页背面,马老写有“《说文解字》部首中选若干字,‘形训’与对应选出汉字,若干注解”。

从一月九日开始,马老正式动笔创作他的“说文解字”。在“一月九日”该页的右侧,马老用红笔划了三格:甲骨文、汉字、形训浅见。开篇第一页,马老从左往右写了“天、立、太、大、人、人”,对于这6个字,马老先写出每个字的甲骨文,其后再写现在的汉字,之又写出他对每个字的解释。譬如:人,侧立人形;人,侧卧人形;大,正面立人;太,正面立人,即泰字;立,正面人立地形;天,人头上加重,形容贵重,后改书一横成天字。在其后的大部分页码中,马老一般每页写有6—8个字,但也有写1、2、3字的情况。对于每一个字,他都认真地写出解释,让人一目了然地看出此字的含义。我认真地数了数,正文总共200页,每页一般为50字左右,粗粗地算了一下,这一本手稿1万字上下。在手稿中,我看到马老除说文解字外,还有几处话语,很有意思。正是这些信息,让我们看到了这位老人心中一直所关心的事情和创作的不易。

在三月十五日这一页,马老除了解释“奠”字外,在右侧他还特地写有“今日第十三届全国人大二次会闭幕”,并用红笔将之圈住。马老曾是人大代表,一直十分关心国家的政治进程。

在三月十六日这一页,马老写了如下一段话:《说文解字 新解》从“部首”(540个)中选出可以进行新解字,选出将进行新解的字,在此本日历中每日一页解一字或数字解字。依章太炎《说文解字笔记》一书为序(只一部分)。

在三月十七日这一页,马老只写了“十七页接廿五页末”。

在五月廿五该页背面和廿六这一页,马老写下了一大段文字:视力大退,眼已尽盲,只得从此停止甲骨文说解了。前已说至10页,尚有9页上甲骨文,只付缺如矣。有心学者可照《甲骨文字典》(四川大学编)继续说解。此生休矣乎?二〇一九年八月一日于成都,八月十五日赋闲无聊,又捡视甲骨文表,觉有我可说解者,兴味忽来,于是又勉力试解,不计正误也。由此可见,马老在创作两个多月后,因为用眼过度,导致眼睛出了问题,无法继续,但心中的那份执念让他几天后再次提起笔。

在七月廿八这一页,马老记下这样一段文字:对照甲骨文列表,选若干加以说解稿完成,未计我个人之见解也。所附甲骨文原图形,多有草误,以甲骨文列表所标注者为准。二〇一九年八月一日马识途记

在七月廿九这一页,马老又写下这样一段文字:以上共六百 从一月九日至七月廿九日 约字

我在翻看书稿时,看着马老那熟悉的笔迹,似乎又看到马老勤奋地拿着笔伏在书桌上认真创作的样子。

但要说到后来出版那本《马识途西南联大甲骨文笔记》的契机,则是因为2019年11月甲骨文120周年纪念座谈会在北京召开。习近平总书记特致信此次纪念会,鼓励研究古文化、学识古文字,并提出在大中学生中科普甲骨文。马识途看到此消息后兴奋不已,他深感自己身上也有着一份沉甸甸的责任。这时,他也想到自己曾有一部未创作完成的“搁置书稿”。

为了完成这部著作,并向当年的老师们呈报自己迟来多年的课业,2019年底,马老开始加速写作,他决定将自己这本“甲骨文拾忆”书稿写完。正因心中的那份信念和执着,支持着马老坚持写下去。于是他利用一切时间,将自己的大部分精力全都投入到写作中,一口气写出拾忆卷。

当得知马老有此新作,四川人民出版社经研究后觉得该甲骨文研究七十年历程笔记非常珍贵,很有学术价值,决定出版。知道这本书有机会出版,马老非常开心。在此期间,他不断对该稿进行认真修改,倾听各种意见,并与编辑常常沟通。2021年3月3日,马老专门致信四川人民出版社黄立新社长。在信中,马老讲道:你们编辑工作很忙,辛苦了,谢谢。有几件事请考虑:1.书名由你们定,我意叫《甲骨文拾忆笔记》。2.原序言(1—6页),我想抽调。我另写了序言稿送来,请酌。3.草稿上写的甲骨文太差,可否都用红字,找标准甲骨文字编入。4.原稿错别字请校改。5.编成稿本请待定稿前,交我复看一下。谢谢。马识途 2021.3.3。3月23日上午,四川人民出版社黄立新社长带着该书编辑一起到家中拜访马老,谈了对这本著作的最新修改意见。黄社长刚落座,马老便拿出自己最新写好的甲骨文形训浅见笔记本。马老一边翻阅笔记本,一边对黄社长说:“上次把书稿给你们之后,我又继续解读,这次解读的字更全面、更准确,可以把之前的全部替换了。”自从1月22日把书稿交给四川人民出版社之后,马老又重新读了现今市面上几乎所有的甲骨文专著,并对甲骨文从头至尾进行了详细梳理和解读。翻着笔记本,见马老批注之细致、解读之全面,黄社长惊叹道:“马老107岁高龄,博闻强记,思维敏捷,精益求精,完全靠回忆在不到2个月的时间里又写了如此多的内容,实属罕见,难得难得。”黄社长向马识途介绍,书稿正按照之前制订的编辑出版计划紧锣密鼓地进行。除了原件扫描、文字录入、专业人士甲骨文撰写、文字梳理、甲骨文插入等流程外,责任编辑已经进行了3次仔细的审稿。目前,上、下两卷的初稿已成雏形,附录则需要再把马识途今天所给的最新修改内容加进去,整个书稿就完整了。“我们将尽最大的努力,争取让此书尽快面世。”马老听后很高兴,他说:“你们审完后要出版前我还要再看一遍,必须再看一遍,不能有差错……”“我这个书不是什么高深的甲骨文学术书,就是给大家科普一下甲骨文,供大家消遣读的。”说完,马识途握着该书编辑的手说:“你们做这个书很辛苦,我要给这个书题写书名。”3月28日,马老在家校阅完毕《马识途西南联大甲骨文笔记》书稿后,便联系出版社取稿。当天,编辑蔡林君便来家取稿。马老告蔡林君,书稿里的那些甲骨文最好是放字典里正规的甲骨文,后面排好后一定要再给他审阅。

当月,马老还为即将出版的《马识途西南联大甲骨文笔记》写了一篇后记。

2021年10月,《马识途西南联大甲骨文笔记》一书正式出版。在扉页,印有这样一句话:

谨以此书献给西南联大及罗常培、唐兰、闻一多、王力、陈梦家等大师们。

《马识途西南联大甲骨文笔记》出版后,受到各方好评。大家认为马老的这部新作不仅是一部学术著作,更是一部承载着历史记忆、文化根脉和精神力量的经典之作。它通过对甲骨文的解读和对西南联大精神的再现,为中华文化的传承与创新提供了重要借鉴,同时也为当代社会注入了宝贵的精神动力。

八十九年的文学生涯:没有终身成就,只有终身遗憾

自1935年发表第一部作品开始,在其漫长的89年文学生涯中,马识途发表了730余万字的各类体裁(小说、诗歌、杂文、电影剧本、文论等)作品:长篇小说6部,分别是《清江壮歌》(37万字)、《夜谭十记》(31万字)、《夜谭续记》(27.6万字)、《巴蜀女杰》(32万字)、《京华夜谭》(35万字)、《雷神传奇》(47万字),将近210万字;电视剧本6部,分别是《没有硝烟的战线》(40万字)、《这样的人》、《报春花》、《十个回合》、《闻一多颂》、《咫尺天涯》,近51万字;长篇纪实文学《风雨人生》(56.7万字)、《沧桑十年》(32.8万字)、《百岁拾忆》(26万字),将近116万字;中、短篇小说12部,分别是《秋香外传》《三战华园》《老三姐》《找红军》《小交通员》《接关系》《回来了》《我的第一个老师》《大事和小事》《新来的工地主任》《接力》《丹心》,37万字;讽刺短篇小说29部,分别是《最有办法的人》《最没有办法的人》《挑女婿》《两个第一》《学习会纪实》《张大嘴纪事》《五粮液奇遇记——大人的童话之一》《对策》《好事》《五猪能人》《钱迷的奇遇》《风声》《钟懒王的酸甜苦辣》《我错在哪里》《臭烈士》《典型迷》《挑战》《但愿明年不再见》《笑死人的故事》《在欢送会上》《不入党申请书》《专车轶闻》《红旗记者王》《五车书不如一本书》《一个老导演的告别发言》《跳不出如来佛的手掌心》《坏蛋就是我》《老白平反》《这没有什么》,总计21.1万字;散文集有《西游散记》《景行集》《西窗札记》《那样的时代,那样的人》,近66万字;杂文235篇,先后收入《盛世微言》《盛世二言》,近78万字;诗歌正式发表540多首,大多收入《未悔斋诗钞》,总计33万多字;学术著作1部《马识途西南联大甲骨文笔记》,15.4万字;等等。

在别人眼中,马老早已是一位著作等身、影响巨大的作家,但对于自己的文学成就,他曾多次讲到自己没有终身成就、只有终生遗憾。2013年1月13日,马识途在参加四川省文联成立60周年纪念大会暨“百花天府——四川文艺界迎春大联欢”时,被授予“巴蜀文艺奖·终身成就奖”。在上台领奖时,他首次谈道:“我其实没有什么终身成就,我有的是终身遗憾。”在2017年接受《青年作家》记者张杰采访时,他又谈到自己其实没有终身成就、只有终生遗憾。对此,他的解释是:“这不是谦虚,是真实想法。我很清醒地知道,我不是那种可以写出具有传世艺术品质的作家……我写的很多文学东西,都是为革命呐喊,但在艺术水准上,我真的不够……我在1935年就开始在上海发表作品,其后1938年也在《新华日报》上发表过报告文学,1941年在西南联大中文系学习的四年中,接受许多文学大师如闻一多、朱自清、沈从文等教授的教诲,在文学创作上受到科班训练。我又长期在为中国解放战斗和参加建设中有了丰富的生活积累。照理说在这样的良好条件下,我应该创作出远比我已发表作品更好的作品,然而令我遗憾,没有实现我应有传世之作的理想。”

2018年10月10日,马识途在北京参加“马识途书法展暨《马识途文集》发布会”时,他再次讲到自己没有终身成就、只有终生遗憾。他说:“我这个年逾百岁的老人这次趁高铁之便,坐轮椅到北京来参加‘马识途书法展暨《马识途文集》发布会’,是为了来表白我的感谢之情、惭愧之意和终身之憾……从我已出版的文集和已展出的书法作品来看,没有多少能受青睐的出色作品,只可说是没有滥竽充数或金玉其外、败絮其中,但在艺术上可称上乘之作的还是很少,至于传世之作却没有一部。所以从严格意义上说,我只能说是一个业余作家……至于说到终身之憾,我深有感触。我曾被授以终身成就奖,但我一直都说,我没有在艺术上的终身成就,我只有终身遗憾。为什么如此说呢?我入党80年,几乎经历了整个20世纪,这是一个大动荡大变革的时代,既有波起云涌的大革命,也有波诡云谲的复杂社会现象。我所经历的各种生活,所见所闻所思所感,各种波澜壮阔、千奇百怪的事件和人物,这都是极好的创作素材,然而我没有能力也没有机会创作出能够反映那个大时代的较好作品,那么多好的故事,只有从我的记忆仓库里淡化和消失。这就是我的终身遗憾。现在我们又面临更为壮观的新时代,新的人物和故事层出不穷,我期盼着后来的作家,在新时代中国特色社会主义思想引领下,写出这个伟大的时代发生的新故事和涌现出的英雄人物,留下传世之作。”

由此可见,马老对自己的文学创作要求是多么严格,有时甚至可以说是严苛。他早已著作等身,却又如此谦逊。也正是有了这样的艺术追求,他一直在不断地努力学习、努力创作,为我们创作属于他独有的文学记忆。

谨以此文,向马老表达我们的敬意与思念!马老虽已远行,但他留给我们的印迹是那样深刻。感谢他为中国当代文学史留下了如此丰厚的文学遗产。

(作者为中国现代文学馆征集编目部主任)

(《人民周刊》2025年第7期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com