4月15日,在赴吉隆坡对马来西亚进行国事访问之际,国家主席习近平在马来西亚《星洲日报》《星报》《阳光日报》发表题为《让中马友谊之船驶向更加美好的未来》的署名文章。文章中写道:“600多年前,中国明代航海家郑和7次远洋航海中5次到访马六甲,播撒和平友谊种子,马六甲的三保庙、三宝山、三宝井承载着当地人民对他的深深怀念。”

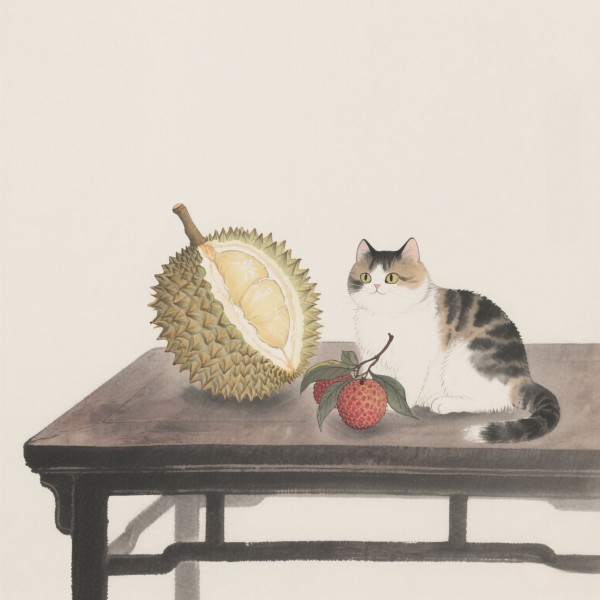

“友谊之船”仍在航行。在今天的中国生鲜超市中,来自马来西亚的“猫山王”榴莲经常售罄;而在马来西亚的街头餐桌间,甜美多汁的中国荔枝日渐常见。榴莲与荔枝的相遇,仿佛跨越时空的对话:六百年前,郑和七下西洋,马六甲苏丹品尝到来自中国的荔枝干;六百年后,“猫山王”空运入华,榴莲成为外交佳话。历史与现实交织,味蕾与文化共鸣,一段水果奇缘正浓情上演。

2024年8月24日,首批树上成熟的马来西亚鲜果猫山王榴莲搭专机抵达中国,这是中国海关总署当年6月批准进口马来西亚新鲜整果榴莲后迎来的第一批“空运榴莲”。短短36小时的空中旅程,让广大国人首次在家门口尝到了原汁原味的马来西亚鲜榴莲。

马来西亚榴莲品种繁多,其中以猫山王(Musang King)最受中国消费者追捧。猫山王榴莲由于果肉金黄细腻、绵软甘甜,被誉为“水果中的爱马仕”。在马来西亚,每到榴莲成熟之时,果农在树下铺上草垫,只等猫山王自然坠落——只有完全成熟自行掉落的榴莲,风味才最为醇厚。过去马来西亚出口中国的多是速冻榴莲果肉或果泥,2024年,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效满一年,东南亚水果进入中国的关税和通关手续更加便利。同年6月,中马双方正式签署植物检疫协议,准许马来西亚鲜食榴莲对华出口。自此,空运鲜榴莲航线开通,马来西亚榴莲从果园到中国餐桌的时间被压缩到不足两天。

榴莲热潮不仅商机涌动,也衍生出别具风味的外交故事。2024年9月,马来西亚最高元首易卜拉欣访华,会见中国国家主席习近平时,赠予两箱A级品质的猫山王和黑刺榴莲,被媒体称作“榴莲外交”。此前不久,中国国务院总理李强访问吉隆坡时,马来西亚总理安瓦尔也以榴莲盛宴款待贵宾,在榴莲飘香中谈笑风生。榴莲俨然成为连接中马友谊的新纽带,正如李强总理所言,中马建交50年来始终秉持互利合作,马来西亚的榴莲、山竹等水果如今在中国消费者中“爆红”,成为两国经贸联系日益紧密的生动写照。

与此对应,在马来西亚的餐桌上,中国水果也开始融入当地生活。对于很多马来西亚人而言,荔枝只是传说中“日啖荔枝三百颗”的中国佳果,如今通过贸易往来和美食传播,荔枝也悄然来访。吉隆坡的中餐馆里,粤式荔枝锅包肉、荔枝咕咾鸡等带有荔枝风味的融合菜受到食客欢迎;年轻人爱喝的奶茶和鸡尾酒中,也常能找到荔枝的甜香身影。马来西亚知名饮料品牌特丽娜推出了荔枝口味碳酸饮料和荔枝酸奶,清新的口感令其成为市场“爆款”。可以说,这一场“双向奔赴”的水果盛宴,勾勒出当代中马经贸、人文交流的一道别样风景线。

荔枝与榴莲的渊源,六百多年前已埋下种子。明朝永乐年间,郑和奉旨“下西洋”,七次远航东南亚、南亚和非洲海岸,为中外交流带来空前繁荣。

在13世纪末至14世纪初,曾长期主导马来群岛和马来半岛南部海上贸易的三佛齐帝国(Srivijaya)日渐衰落,苏门答腊和马来半岛之间的海上力量格局发生剧变。与此同时,爪哇的满者伯夷帝国(Majapahit)逐渐崛起,对马来半岛实施军事扩张,使当地原有小王国纷纷崩溃或臣服。

马六甲苏丹国的奠基者是拜里米苏拉(Parameswara),他原是三佛齐属下的淡马锡(今新加坡)统治者,后因与满者伯夷的矛盾而逃离。他最初北上至马来半岛西海岸,先后驻留麻坡、峇株巴辖等地,最终在公元1400年前后,选择在一条名为“马六甲”的河流口岸建立据点。依据《马来纪年》记载,拜里米苏拉在一株“满剌加树”(Malacca tree,又名余甘子)下,看见一条猎狗将一头鼷鹿(mouse deer)逼到绝境,小鼷鹿为了自卫,将狗踢进河里。他将这个景象视为好兆头,决定在此建立一个名为马六甲(Melaka,Malacca)的王国。

马六甲地处马六甲海峡枢纽,扼守印度洋与南中国海的咽喉,是东西方航线的必经之地。得益于地理优势,马六甲迅速发展为国际贸易港口。郑和船队七次下西洋,有五次经过此处,中马水果文化的最早碰撞也在这里发生。《瀛涯胜览》等明代航海文献记载,郑和船队抵达满剌加(即马六甲)时,曾奉明成祖之命馈赠当地王室丝绸锦缎、瓷器珍宝,其中就包括中国闽粤地区的特产荔枝干。根据当地传说,马六甲苏丹初次品尝荔枝干时,对其蜜饯般的甜美赞不绝口,视若珍馐,并将部分荔枝干作为礼物回赠给宫廷贵臣——这一段“苏丹赠荔枝干”的佳话,成为中马友好交往的人文逸事。马六甲苏丹国长期仰慕中华文明,但当地不产荔枝,新鲜荔枝更是不可能长途运输而至。因此郑和馈赠的荔枝干,犹如一枚跨越时空的“甜蜜使者”,令南洋君主品味到了中原大地的风物滋味。

不仅荔枝,郑和船队还带去了中原先进的食品加工和储藏技术,也从南洋学到了热带水果保存的新法门。马六甲气候湿热,盛产各种热带果品。《瀛涯胜览》记载:“果有甘蔗、芭蕉、波罗蜜、野荔枝之类。”“野荔枝”指的正是当地特产红毛丹,其形似荔枝而皮有柔毛,为南洋土产佳果。此外,还有一种气味奇特的“臭菓”引起了中国航海者的注意——这种水果外壳布满尖刺,成熟后坠地,自带一种似腐肉般的强烈气味,但入口滋味却异常甘美。《瀛涯胜览》书中记载:“有一等臭菓,番名睹尔焉,如中国水鷄头样,长八九寸,皮生尖刺,熟则五六瓣裂开,若臭牛肉之臭,内有粟子大酥白肉十四五块,甚甜美好吃,中有子可炒吃,其味如栗。柑橘甚广,如波斯橘样,不酸,可以久留不烂。”通过这一描述,我们可以判断这正是榴莲。

可以想见,当年郑和船员初次嗅到榴莲的气味时或许掩鼻皱眉,但一旦鼓起勇气品尝,便为其浓郁独特的滋味所折服。马来群岛原住民早已掌握了食用和储存榴莲的诀窍:将剥开的榴莲果肉以芭蕉叶仔细包裹,埋入土中阴凉处,可稍加发酵增香,又能延长保存数日不坏。明代中国人记录下这一技术细节,惊叹于南洋先民的智慧。不难想象,郑和船队或许正是靠着芭蕉叶包裹法,带回了几枚榴莲让中原人士一饱口福。

历史的车轮滚滚向前,鸦片战争后,中国社会动荡加剧,许多民众由于战乱、贫困及自然灾害等因素选择离开家乡。马来半岛的金矿和橡胶种植园在当时成为吸引华人的重要原因。英国殖民者需要大量的劳动力在马来半岛进行矿业和农业开发,大批华人移民在这一背景下前来,中马之间的文化交流也随之日益密切起来。

历史长河奔流至今,中马两国的交流早已从古代朝贡互市,演变为现代国家间全方位的合作伙伴关系。1974年5月,中马正式建交,马来西亚成为东盟国家中最早同新中国建交的国家之一。这一外交突破为日后两国经贸、人文往来奠定了基础。此后的半个世纪里,中马关系稳步前行,21世纪后更是驶入快车道:中国连续15年成为马来西亚最大的贸易伙伴。在双边贸易的繁荣清单中,水果无疑是一道亮丽的风景。从马来西亚的猫山王、黑刺榴莲、冰冻带壳山竹,到中国的苹果、柑橘、葡萄,再到双方都出产的菠萝、火龙果等热带水果,中马之间互补的农业贸易结构,让“南果北运、北果南销”成为可能。

历史长河奔流至今,中马两国的交流早已从古代朝贡互市,演变为现代国家间全方位的合作伙伴关系。1974年5月,中马正式建交,马来西亚成为东盟国家中最早同新中国建交的国家之一。这一外交突破为日后两国经贸、人文往来奠定了基础。此后的半个世纪里,中马关系稳步前行,21世纪后更是驶入快车道:中国连续15年成为马来西亚最大的贸易伙伴。在双边贸易的繁荣清单中,水果无疑是一道亮丽的风景。从马来西亚的猫山王、黑刺榴莲、冰冻带壳山竹,到中国的苹果、柑橘、葡萄,再到双方都出产的菠萝、火龙果等热带水果,中马之间互补的农业贸易结构,让“南果北运、北果南销”成为可能。

2013年,马来西亚作为海上丝绸之路沿线的重要国家,积极响应共建“一带一路”倡议。十余年来,一系列互联互通的大项目陆续落地:马来西亚东海岸铁路(ECRL)在中国企业参与下于2017年开工建设,计划连接西海岸巴生港与东海岸哥打巴鲁,全长600多公里的钢铁丝路一旦建成,将极大缩短马来西亚内陆运输时间。未来,马来半岛东岸出产的榴莲、菠萝蜜等,通过ECRL运抵巴生港,再海运北上广西钦州港,只需几天即可抵达中国西部腹地,比传统航线节省近一半时间。这正是“一带一路”倡议下中马合作的缩影:基础设施的互联,带来物流的通畅,从而促进贸易的繁荣。在广西北部湾港务集团的协助下,2023年4月一条“关丹港—北部湾港—中国川渝”水果海运专线开通,每周一班将彭亨州关丹港的冷藏榴莲集装箱通过海铁联运送抵重庆、成都等内陆城市,实现7天跨国送达。短短半年多,这条航线已运输了超过100吨马来西亚榴莲及制品。可以预见,随着ECRL等项目完工和更多航线的拓展,未来中马两国将建立起更高效的“果蔬走廊”,让时令鲜果南北互通有无,不再受限于距离与时差。

一颗小小的荔枝,一枚奇异的榴莲,穿越时间和空间,在中马交往的长卷中留下馥郁芬芳的印记。从郑和时代的远航馈赠,到当今你来我往的贸易热潮,它们早已超越水果本身,化作连接两国人民情感与友谊的文化符号。榴莲的浓香,荔枝的甘甜,仿佛分别代表着中马两国独特的风土人情。然而当它们实现“双向奔赴”,当中国人爱上榴莲、马来西亚人品味荔枝,这种味觉上的交融正是文化包容互鉴的生动体现。正如那把名为“喜结莲荔”的茶壶所寓意的——荔枝之“荔”与榴莲之“莲”相结合,在汉语中谐音“连理”,象征着结合为一体、永结同心,也谐音“联利”,寓意着互利共赢。

中马两国携手走过千年,无论是航海年代的友好往来,还是今日“一带一路”框架下的深度合作,都离不开文化互融的滋养与润泽。可以预见,未来还会有更多技术和创意在中马之间交流互通,谱写新的佳话,这份跨越山海的情谊将像熟透的果实般愈发香甜,历久弥新。

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com