编者按:在敦煌,自古就有致敬先驱、守护遗产、铭记先辈、尊师重教的优良传统。一代代学者踏沙而行,弘扬优良的传统,赓续古老的文明。20世纪30年代,在常书鸿等人的推动下,“敦煌学”应运而生。1996年,李承仙、常嘉煌母子继承常书鸿遗愿,在甘肃党河开凿现代石窟,完成了延续敦煌文明的又一伟大创举。

2024年是常书鸿诞辰120周年、李承仙诞辰100周年,他们的儿子、著名画家常嘉煌在本刊开设专栏“嘉煌说敦煌”,回顾常氏家族的文化苦旅。

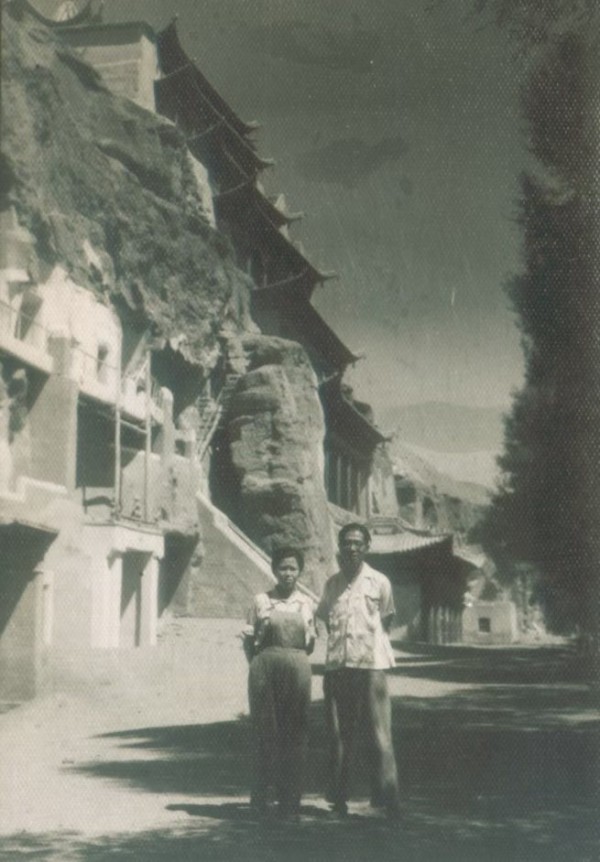

1943年,父亲抵达敦煌,深入西北大漠,开启文化苦旅,创建国立敦煌艺术研究所。留洋归来,他从享誉东西方画坛的青年艺术家,转型成为莫高窟的敦煌工匠,守护壁画、雕塑等国家宝藏的同时,兼顾砌墙、修路、种树、防风治沙等,因此我从小受到父母亲的教导:长大要做人民的艺术家,要向敦煌画工学习,不要追求名利。

父母的文化自信,指引我到今天,形成我低调、内敛、谦虚、谨慎的性格。作为画家之子,我继承的不仅仅是他们的绘画技法,更重要的是这种精神。

母亲是毕业于重庆国立艺专的油画家,曾得到校长沈福文和她的师兄张大千的赏识。父亲面试她的时候,非常赞赏她的油画作品,但我在整理家族的资料时,竟然发现,从20世纪40年代一直到父亲去世前,很少有母亲独立创作的油画作品。直到父亲去世,母亲完成了作为父亲的助手、学生和伴侣的使命,才开始重新画油画。相濡以沫半个世纪,他们的绘画风格早已融为一体,形成一种“飞鸿”风格。

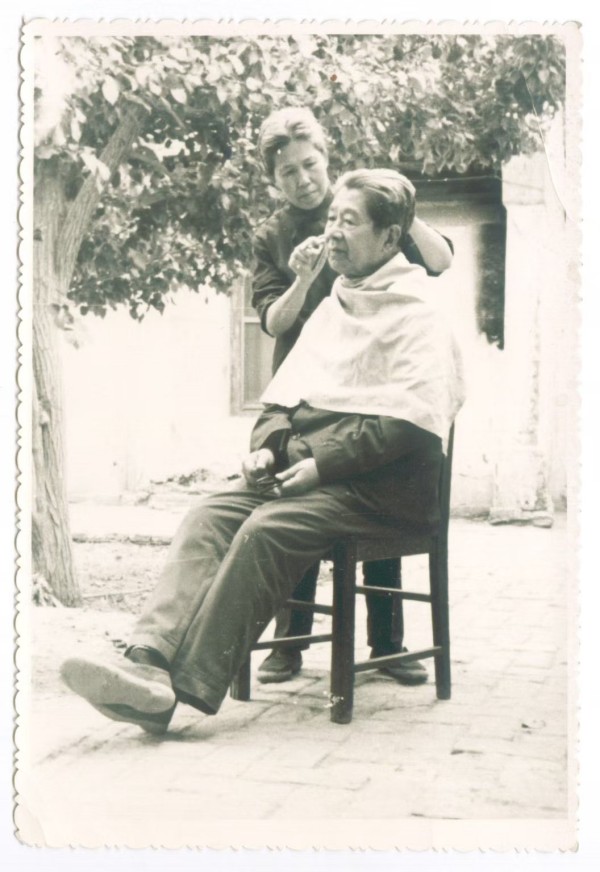

从1976年起,作为父母的助手和学生,我开始参与他们的一批大型绘画创作,伴随他们写生、构思、画草图。1976年的《激流颂》和1979年的《攀登珠穆朗玛峰——献给勇于攀登科学技术高峰的同志们》,都是6米宽、3米高的巨大画面。记忆中,父亲站在高处画嶙峋的山石,由母亲托举着调色板协助他创作。此外,母亲还经常蹲坐在地面,描绘晶莹剔透的冰塔林。在有关的珠穆朗玛峰创作期间,我总是画不好冰雪,恩师平山郁夫先生告诉我:“你父亲是刚毅的勇士,而母亲是柔情似水的女性。”他们合作得天衣无缝,才有了跃然纸上的珠穆朗玛峰。

母亲的创作习惯也让我印象深刻。她十分爱惜绘画工具,每次画完后,都带我将每支油画笔在笔头沾上肥皂液,再在手掌心揉动,洗干净后包上纸,第二天再次使用,以便保持笔头的形状。

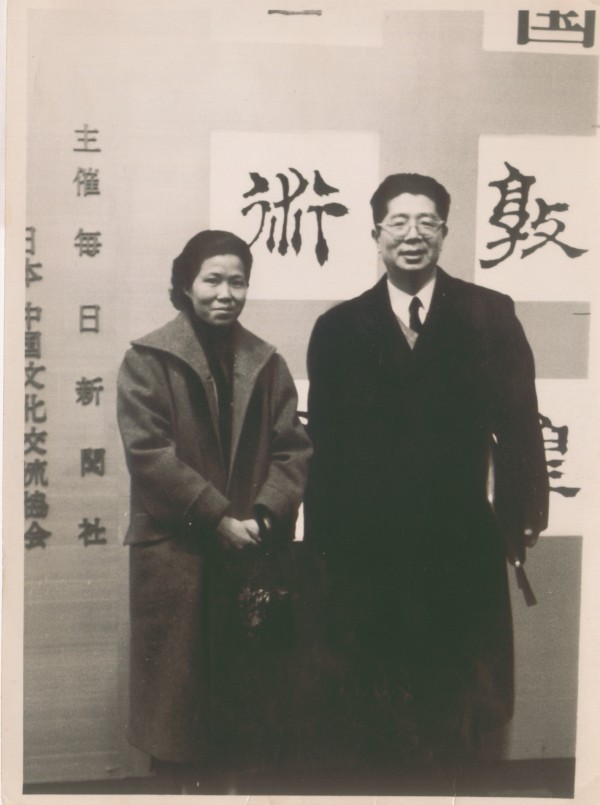

“由于敦煌是日本佛教艺术源流,请无论如何一定为我们创作飞天障壁画。”1986年夏天,日本法隆寺方丈向父母亲提出请求。这是在日本法隆寺国宝建筑里的16幅绘画。我当时在东京艺术大学平山郁夫研究室研究日本画,作为父母的助手和信使往返于中日之间,我运用日本画技法和顶级的凤凰岩彩参与了这项工作,也算是实现了父亲早年对我的嘱咐:“你虽然是油画家,如果有机会出国留学,首先要去日本,因为中国汉唐时期传到日本的艺术有些已经失传了,把它带回来,这是你作为画家的使命。”

在这个两代三个画家的家庭里,生活中的所有细节似乎都与敦煌和艺术相关,从陪同父母亲写生到创作《刘家峡》《珠穆朗玛峰》和从事敦煌艺术创作、绘制日本寺院的障壁画等,我受到的是东西方和古今中外叠加式的艺术教育,并且有幸获得付诸实践的机会。父母亲积极鼓励我“走出去”,更明确要求我“引进来”,我也时常感慨,夜夜敦煌入梦来。

1994年,父亲去世第二天,母亲把父亲写给总书记和文化部的信件交给前来悼念的国家部委负责人后对我说:“你爸爸走了,我们去敦煌。”

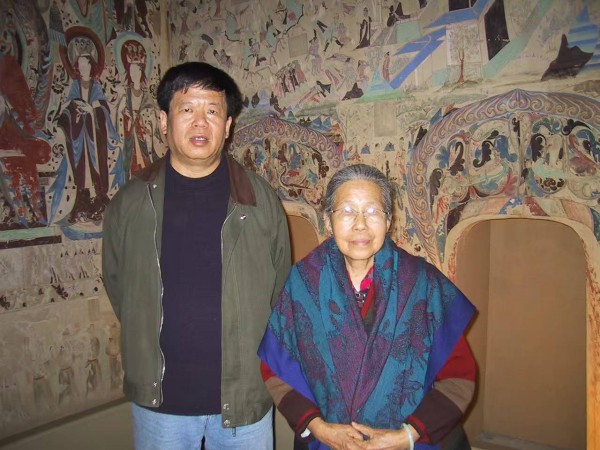

母亲是国家文物局司局级研究员,可以在北京部长级公寓安度晚年,但她选择重返敦煌,将最后的心血奉献给敦煌。开凿现代石窟,传承千年文化,是她对父亲、对敦煌最深情的告白。

从此,为实现父亲的遗愿,我与母亲历经30个春秋,在敦煌古代河床绝壁上进行石窟开凿和创作,这是历史上第一个延续古代艺术的现代石窟——敦煌党河石窟。

30年前,日本公明党代表团访问敦煌,在市政府的宴会上,团长对我说:“您的父亲常书鸿先生保护了人类文化遗产,我们怀念他,并且希望能为敦煌的保护和传承出力。”在场的敦煌市副市长同样表示:“嘉煌,在敦煌有一件事只有你能做,就是开凿新石窟。”

我想起由于“文革”中止的新石窟计划,马上打电话告诉母亲。她在回信中写道:

1959年,你父领导我们(包括兰州艺术学院师生)创作新壁画以来,你父曾组织我们在莫高窟洞窟中讨论制作新壁画、雕塑的问题。你父计划在敦煌附近的崖壁上开凿新洞窟,他的设想是我们保护敦煌,研究敦煌,学习敦煌,推陈出新,创作敦煌艺术的继续。由于种种原因,你父这个设想没有付诸实施。

你父对创作新洞窟的思想一直都没有放弃,就在你1993年与敦煌达成150亩地建设“国际敦煌艺术中心”项目时,你父还想到在敦煌附近崖壁上建造新壁画、新雕塑的新洞窟。他认为,一般艺术作品在展鉴会和陈列馆中,陈展一个时期,总要拆换下来收藏起来,不陈展时没法看到,而在洞窟中实地作壁画、雕塑可以永远保存在崖洞中千年不变。我们国家目前仍无巨额资金建造那永久的陈列馆,而敦煌的崖壁绵延数十公里,敦煌气候干燥,从地理、气候……各方面来讲,在崖壁上建造洞窟是一项耗资不大的永久性精神文明建设。

可以设想,我们在敦煌附近的崖壁上开凿石窟,由来自国内外的艺术家进行壁画、雕塑等创作,在石窟前建艺术村,这将是艺术家创作和交流的场所。这项工作如同公元366年乐尊在敦煌莫高窟开凿的第一个洞窟那样,由21世纪的艺术家进行与人类历史发展同期的创作,将无限期地延续下去,逐渐形成与众不同的新的石窟艺术。

(摘自李承仙1995年10月18日致常嘉煌信)

收到这封信时,我正在美国拉斯维加斯,窗外灯火阑珊,我突然意识到,既然美国人能够在一片不毛之地创造商业奇迹,我也能够在荒凉的戈壁中再现昔日辉煌。

经过艰难的努力,在敦煌市政府的支持下,1996年11月5日,敦煌石窟艺术工程奠基仪式正式举行,我发表了题为《人生的选择》的讲话:

今天,我代表敦煌石窟艺术工程实行委员会,非常感谢大家来到这个荒凉的党河古河道上,参加奠基仪式。

我想大家的心情同我们一样,很不平静,这是因为我们将在这里开始继续祖先中断了600年的敦煌艺术创作。

敦煌之所以今天成为世界著名的文化胜地,众所周知,是因为在1630年前,一名游方僧侣以偶然的机遇在这里开凿了第一个洞窟,之后的1000年间,无数无名画工完成了这个世界最大、最辉煌的艺术宝藏。

今天我们这些画工和造窟者的子孙在这里开凿本世纪的最后几个洞窟,但是与乐尊不同的是,这不出于偶然,也不是为了宗教的目的,而是为了将20世纪人类文化精华永远留给后代。

我的父亲作为“敦煌艺术的守护神”,为敦煌事业奉献了毕生的精力。有一位日本朋友曾经问他:如果人生有第二次,你将如何选择?父亲说,我将再做常书鸿,因为敦煌的事还没有做完。也正如母亲在致辞中讲,他们作为敦煌事业的第一代,致力于保护敦煌、研究敦煌、介绍敦煌、继续敦煌。现在,敦煌学已成为热门,父亲所创建的敦煌研究院在保护、研究、宣传敦煌方面作出了巨大的成就。但是,父亲所期望的继续敦煌的课题还没有完成。作为常书鸿的儿子、敦煌的儿子,我将继续这项事业。

(《人民周刊》2025年第7期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com