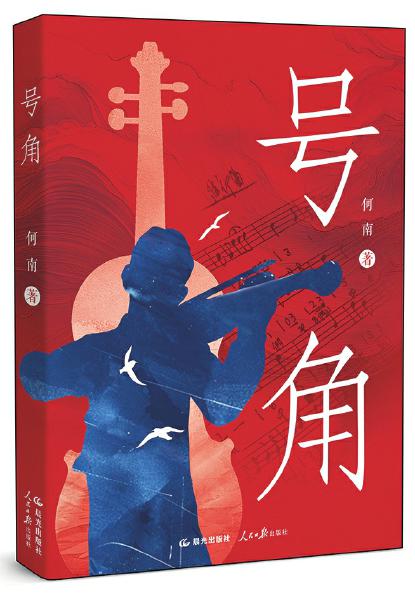

聂耳,一个闪光的名字,在民族危亡之际,他以音乐为剑、旋律为刃,奏响了时代最强音。在《号角》一书中,作者何南细腻勾勒出聂耳的成长轨迹,生动再现《义勇军进行曲》的创作历程。整部作品不仅刻画了聂耳在音乐创作中迸发的激情和执着,更凸显其“心系人民、为国而歌”的家国情怀。当嘹亮的《义勇军进行曲》响彻祖国大地,那穿越岁月的家国情怀,如黄钟大吕振聋发聩,红色薪火生生不息、代代传承。

历史与精神的交响共鸣

《号角》一书采取“小引+诗章”的双重文本结构,以冷静的纪实笔法呈现聂耳生平的真实片段,再通过灵动的诗句将史料化作丰富的画面、充沛的情感和无尽的热爱。这种创作方式,让历史事实与艺术想象有了更紧密的结合。由此,读者也就有了更加深厚绵长的阅读体验。

本书中,作者巧妙地将聂耳的个人成长轨迹与国家民族命运交织在一起,见证着人物思想逐渐走向成熟。聂耳出生于昆明甬道街,他18岁离开家乡到上海,从迷恋家乡民间小调到走上大城市舞台,其音乐作品从关注底层儿童辛酸,到揭露工人的苦难生活,再到创作《义勇军进行曲》,每一步都烙下时代的印记,用音乐浇筑起不屈的民族脊梁。

“音符载着你的夙愿,自1935到未来,/点亮民族高远晴碧的天穹。”本书以《义勇军进行曲》的创作为叙事高潮,生动诠释了聂耳精神。书中这样描写聂耳在霞飞路创作《义勇军进行曲》的画面:“时而在桌子上狂打拍子,/时而把阁楼踩得吱吱有声……”画面感极强的细节不仅还原了艺术家的执着,更揭示了作品“从热血里奔流出来”的创作本质。这样的表达,正如号角吹响,激活了每一位中国人血液里流淌的红色基因。

跨越时空的铿锵力量

在《号角》一书中,作者特别强调了聂耳与田汉、艾思奇等进步青年的思想碰撞,与他们在一起,聂耳的心里已经有了国家、有了民族,有了责任和使命。他在短暂的生命中,吹响了昂扬奋进的号角,跨越时空,至今依然铿锵有力。

作者何南是热爱这位年轻人的,在阅读过程中,我深刻地感受到,作者的笔触始终充满深情,作者的讲述始终充满温度,仿佛这个故事也是在讲给书中那个叫聂耳的年轻人听的,仿佛那个叫聂耳的年轻人依然活在人群中,且永远年轻,永远是少年。我将这本书推荐给“恰同学少年”的学生们,让学生们在品读聂耳的成长故事中懂得:“聂耳不仅是一个名字,更成为一尊铜像、一种精神,矗立在天地间,昂然于我们心里,成为奋斗的旗帜,激荡着不屈的斗志。”

在本书的阅读中,读书不再局限于阅读本身,书中的人物、故事、情感、筋骨都是育人的路径。我们一起诵读:“亲戚垫付的学费、妈妈被压弯的脊背,/孕育出聂耳读初小的宝贵机会。/因此,小小少年奔跑的脚步里,/只有快捷,没有疲惫;/因此,小小少年投向世界的目光里,/只有热爱,没有颓丧。”我们一起讨论:诗行中饱含的热爱是如何成为火种、成为希望、成为信仰的?红色教育从“说教”走向“共情”,聂耳精神深深扎根在学生心中。

吹响新时代的青春号角

“这次演出,让聂耳热血沸腾,观众的激情点燃了他的激情;这次演出,让聂耳大受触动,《国际歌》的每一个音符,是火,是岩浆,是星星,是激昂的怒吼,是愤怒的眼睛。这次演出,让聂耳的意志更加坚定,一定要写出《国际歌》一样的歌曲,火山在他心里,正在苏醒。”在这样的诗句中,聂耳的激情在燃烧,作者的诗句在燃烧,读者的心也在燃烧。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们将《号角》一书引入学校的红色阅读项目,开展了跨学科的项目式学习。学生们在学习中,深入探究书中“音符如火山苏醒”的诗意表达。我们还举办了聂耳精神主题画展,组织学生绘制“聂耳足迹地图”,在“红领巾课堂”中畅谈对于聂耳精神的理解。学生们用智慧与激情解读《号角》,以实际行动践行聂耳精神,吹响新时代的青春号角。

(作者为北京市八一学校学生发展指导中心副主任)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com