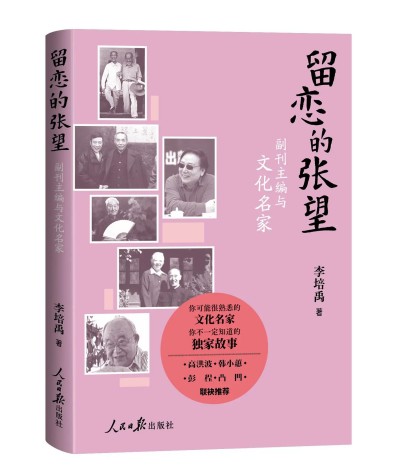

好友李培禹的新书《留恋的张望》(人民日报出版社2025年5月),拿到手就读过了。

乍看,我不太喜欢这个书名,觉得有点消极。要是我以篇名做书名,宁肯叫《雪落无声》或者《遍野槐花》。估计他是在得知重疾袭来的时候抓紧编定这本书,以让给朋友们写的文字留存下来,交代出积蓄他心中多年的深沉爱意。

得知他的病情,我立即驾车,路上拨通他的手机:你在哪儿,我去看你?他在那头带着虚弱的语气:刚做完一期化疗,效果很好,不用惦念,医生严禁会客,千万不要过来。唉,就这么牵挂了两个月。不断传话来说,治疗有效,状态不错。

养病间,居然又联系我和他同在的经典合唱团的演出,东眷西顾天时地利间操持,然后忽然,披着明显的瘦弱之躯来到排练场,以他特有的“语无伦次”,给合唱团员们交代即将赴外地演出的相关事项。

好人就该有上苍眷顾。我相信他的治疗必有成果,于是这部书叫做“留恋的张望”也无妨,是他写作生涯中的另一场纪念。

培禹是个对朋友、对世界充满了爱意的散文家,是朋友中的稀有品种,是毫无鸡贼可以完全信赖的工作中的同事。

这本书里,无论写故人,还是给师友,都充满了他深挚的友情和爱意。《又是遍野槐花香》说到和著名作家李迪一起去山西永和,我们是一路;还有更早的时候去新疆塔克拉玛干,也在一起。培禹的文字中我才知道,那年在李迪的手术室前,他隔门难望,只有合十祈祷的细节。

痛别迪老的第一瞬间,是培禹给我布置任务,由我起草李迪的讣告和生平的初稿。这个时候,清醒如此又负责如此的,是培禹兄!李迪身后,还是他操持,在迪兄生前“深扎”并挚爱着的山西永和黄河边,建立起“李迪事迹陈列馆”。

在老作家浩然病重之际、去世周年之际,也是培禹登门看望,遥致敬意,浩然生前是培禹著文推重,身后,还是培禹为文祭奠。是在浩然最没落的时候,培禹来到他居住的乡间“泥土巢”住下来采访,听他痛陈人生经历和支撑他的大地之魂。散文集中写浩然的这篇《岁月尘封不了他的名字》,曾被《新华文摘》转发,可见影响之大。

我知道演员李雪健有两个要好的记者朋友:一个是《中国青年报》我曾经的同事王永午。永午退休不久便因病辞世,雪健赶来送别,表情凝重,我们无言地握手。一个是培禹,在培禹写雪健的文字中,我有几处怦然心动:嗯,什么人会什么人!

我和培禹居然还吵过一架。那是二十年前我们一起做一场“旗正飘飘”合唱音乐会。那次我管票务,因为喜欢听老歌专场的观众需求太强烈,票分不过来,而培禹代表的合唱团方面一再加码,压力之下的我在电话里对培禹大发雷霆。记得培禹在电话那头说:“不能为了几张票,把朋友情分伤了,我就不再麻烦你了。”

该如何做人做事,作为朋友的培禹给了他旁边的人许多照拂与标炳,包括受到委屈的时候,面对利益的时候,这是过去十几年我们一起在合唱团里共事,我深知的。

作为散文家的李培禹,文字中的他与他的做人一致:温婉、明亮、娓娓道来,关注细节。无论写自己熟悉的北京作家浩然、刘绍棠、韩少华、金波、凸凹,还是写朋友李雪健、李迪、杨筱怀,抑或是写自己人生中的路灯臧克家、李滨声、乔羽……都是那样至情至意。

有时候读书是为了知人的。有时候至深地知人是要通过他的文字和他的书的。

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com