当列车缓缓驶入长春站,这座北纬43度的城市正以22℃的微风轻抚面颊。不同于江南水乡的温婉,这里既有伪满皇宫的红墙残影,又跃动着长影制片厂的胶片光影,更弥漫着烧烤摊的炭火香气——这是一座用历史厚度丈量时空、以文化基因重塑现代的城市。

漫步新民大街,1934年建造的伪满国务院旧址静立道旁,黄绿色瓷砖外墙在阳光下泛着冷冽的光。这里曾是日本关东军策划“满洲国”的权力中枢,溥仪在此颁布《日满议定书》,将东北三省拱手让予侵略者。而距离此处三公里外,长春电影制片厂的老厂房里,1946年迁入此地的东北电影公司正用35毫米胶片记录着民族的觉醒:《钢铁战士》的呐喊穿透时空,《上甘岭》的炮火声仍在耳畔回响。这座新中国电影的摇篮,用700余部影片铸就了“中国电影从这里走向世界”的丰碑。

走进长影旧址博物馆,1947年建造的洗印车间仍然散发着显影液的气息。这里曾每年洗印300部电影拷贝,最繁忙时工人三班倒,胶片在暗房里流淌成文化的河流。如今,数字修复技术让《五朵金花》的色彩重焕生机,而博物馆内的全息投影剧场,正用4D技术重现《英雄儿女》的战场。

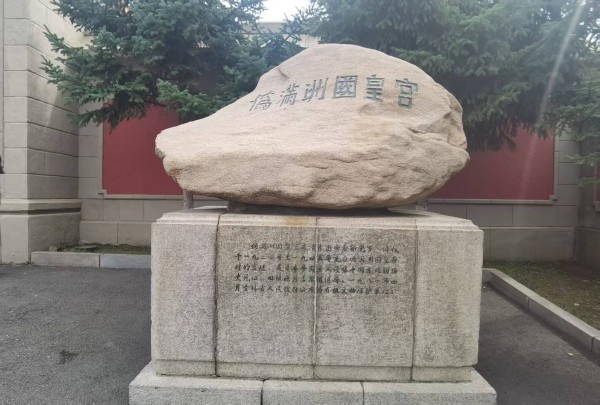

伪满皇宫博物院的“从皇帝到公民”展览中,溥仪的龙袍与公民证并排陈列。这位末代皇帝在1959年特赦后成为北京植物园的普通职工,而他的御用花园如今是市民晨练的场所。每天清晨,太极剑的破空声与广场舞的音乐在勤民楼前交织,历史在这里完成了最生动的转场。

当夜幕降临,桂林路的烧烤江湖开始沸腾。“炭诱烧烤”的铁签上,齐齐哈尔运来的牛肋条滋滋冒油,老板操着东北口音招呼:“咱这大油边,一头猪就两条!”这家从长春开到杭州的烧烤店,将东北菜的豪迈与江南的精致完美融合——糖醋鸡架的酸甜裹着炭火香,冷面的冰碴子撞上辣白菜的爽脆,演绎着味觉的南北对话。

长春人的性格如同这里的天气——冬季零下30℃的严寒炼就了骨子里的坚韧,夏季的清凉又滋养出豁达的幽默。长春的商人既有着“立棍”(方言,意为称霸一方)的豪气——当年上海滩的商帮都要让东北客商三分;又保持着契约精神的严谨,伪满时期留下的《日满商事惯例》虽是屈辱见证,却意外培养出东北最早的现代商业意识。如今的长春人做生意依然直来直去:“价码明摆着,能处就处,处不了拉倒!”但合同条款却写得比法律文书还细致。

站在文化广场的太阳鸟雕塑下,向上可望见伪满时期建造的地质宫绿色穹顶,向下是吉林大学学生们匆匆走过的身影。这座城市像一位智慧的长者,将历史的伤痕转化为前行的动力:长影世纪城用VR技术重现《开国大典》的盛况,伪满皇宫博物院开发出“皇帝的一天”AR导览,就连烧烤店都开始播放《人世间》里长春取景的片段。

当你在这方土地上同时触摸到伪满皇宫的砖石、长影的胶片、烧烤的铁签,便会懂得:长春的魅力不在于某个具体的景点,而在于它用百年时光编织的文化经纬——那是金初骁将完颜娄室的马蹄声,是徐鼐霖笔下“吉林三杰”的豪情,是彭桓武院士计算核物理公式的铅笔声,更是今天烧烤摊上“再来十串大油边”的吆喝。这些声音穿越时空,奏响了一曲关于坚韧与重生的城市交响。

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com