人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com

山西省闻喜县礼元镇裴柏村被誉为宰相村。自秦汉以来两千余年,裴氏家族先后涌现出59位宰相、59位大将军,正史立传与载列者600余人,各个领域行业的英才达3000余人。明末清初思想家顾炎武认为裴家传承了“三代之法”。在当今社会的诸多层面、领域,裴氏家风都具有显著的现实价值。

“家”不仅承载着中国人生命实践的美好愿景,而且还体现着中国人精神生活的重要追求。家文化是理解中国5000多年文明历史的基因密码,是见证中国社会变迁的重要标示,同时,它还在很大程度上影响着中国社会未来发展的逻辑进路。

在中华民族5000多年文明史中,“家风”扮演着关键角色。习近平总书记高度重视家风传承问题,强调“广大家庭都要弘扬优良家风,以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气”。新时代培育优良家风,推动党风、政风、民风、社风建设,树立现代家庭文明新风尚,应该充分重视中华民族优良家风的传承。

立身、处世、为学,谢氏先祖对子孙的谆谆教诲尽在《谢氏家训》的一字一句中。谢氏家族人才济济,其中不仅有谢灵运、谢道韫、谢惠连等杰出的文学家,更有谢石、谢玄、谢琰等优秀的军事人才。时至今日,我们仍可从《谢氏家训》中得到诸多启示。

在无锡西郊的惠山之麓,就有座以“惠山”为名的古镇,它犹如一首传唱千年的旖旎吴歌韵味悠长,不仅将水乡的灵秀之美熏染进遍布古祠堂的街角巷陌,还用那蕴含其间的悠远历史与深厚文化,向人们演绎江南古镇别样的深邃与沧桑。

近日,由西安市未央区委文明办和区教育局主办的“‘我们的节日·中秋’主题示范活动——好家风铸就文明家庭”在未央区大白杨小学举办。在大白杨小学报告厅内,同学们正在聚精会神地聆听五好家庭代表、西安市劳动模范聂志宽为师生们带来的家风课。

“积善之家,必有余庆;积不善之家,必有祸殃”,这是《易经》里的经典语录,也是我家的祖传家训。小时候不懂得这句话深奥的道理,长大了才明白他的意思:修善的人家,必然有更多的吉庆,作恶的人家,必然有更多的祸殃。

据《梓潼县志》(乾隆版)载:“葛山,县西三十里。今名卧龙山,昔诸葛武侯置营于此。”又据梓潼县《三国演义》学会刘长荣、仇昌仲等考证,诸葛武侯北伐曹魏,将梓潼作为练兵演武储粮之地,其养子诸葛乔同士兵们一起,参加与督运军粮的艰苦工作。228年,诸葛乔客死梓潼,年二十五。

在古田会议纪念馆里,珍藏着5封尘封已久的家书。这些泛黄的家书写于1937年7月至1938年10月,穿过炮火硝烟,越过时光岁月,字里行间昭示着一位中国军人笃厚的家国情怀,见证着一段可歌可泣的抗战历史。

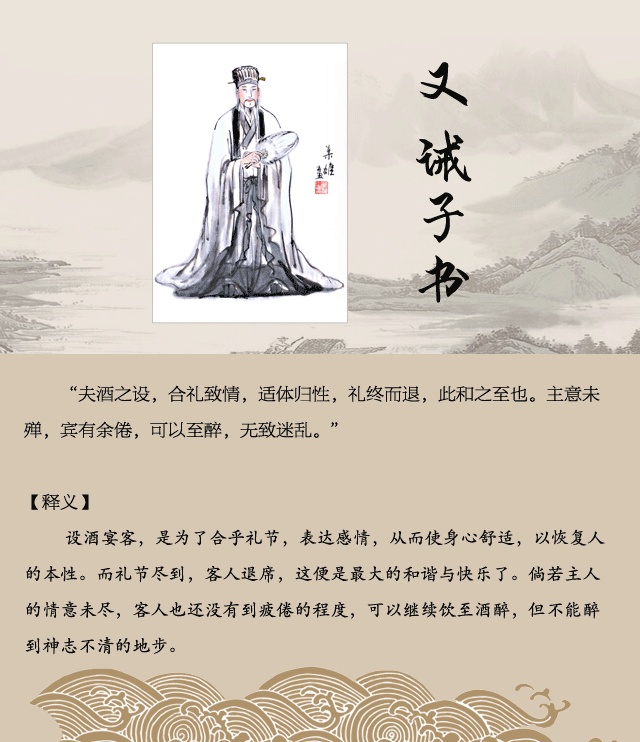

“仁者,天下之正理,失正理则无序而不和。”朱熹很喜欢《二程粹言》中的这句话,把它记在了《近思录》中。在朱熹看来,仁本身即是一种道理。这种道理是正确的,蕴含着内在秩序。失去了这个道理,就会没有次序,产生混乱。

衍圣公,是孔子嫡派后裔的世袭封号,始于北宋至和二年(1055年),终于民国时期(1935年),承袭了32代,近900年。历代衍圣公都在孔府里办公和生活,孔府的一景一品、一石一树,均受博大精深的儒家思想泽被,以及为政以德的孔氏家风熏陶。滴水藏海,关于孔府的三则故事,虽然短小,今日读来不免意味深长。