编者按:3月22日,《走前人没有走过的路:换个角度看中国》中文版在吉林大学首发。该书作者沃尔弗拉姆·埃尔斯纳是德国知名经济学家,长期致力于全球经济与发展问题的研究。这本书是一部深度剖析中国问题的力作,作者跳出传统西方视角的局限,摒弃固有偏见与刻板印象,以客观、公正、全面的态度,深入探讨中国在经济、社会、文化等多个领域的发展轨迹与内在逻辑,为读者呈现一个真实、立体、多元的中国形象。

本期《人民周刊》从多角度展示这部佳作,期望激发读者对中国发展问题的深入思考与探讨,促进不同文化背景下的学术交流与思想碰撞,共同推动对中国发展道路和模式的研究与传播。

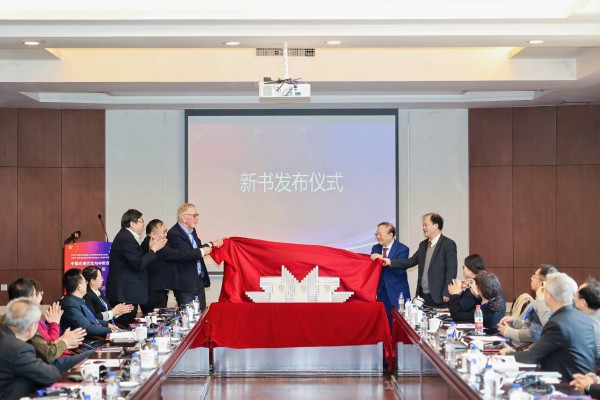

德国知名经济学家沃尔弗拉姆·埃尔斯纳撰写的中国问题专著《走前人没有走过的路:换个角度看中国》中文版已由人民日报出版社出版,3月22日在他任兼职教授的吉林大学首发。在全球化浪潮中,西方世界对中国的认知与解读一直备受瞩目。这部著作不仅是埃尔斯纳个人对中国多年观察与思考的结晶,更在一定程度上代表了部分欧洲经济学家乃至西方学者对中国发展的全新审视,引发广泛关注。

创作缘起:

一次邂逅开启的深度观察

这是埃尔斯纳讲述自己与中国的故事、完整表达对中国看法的第一本书。书中以大量的数据和丰富的案例为基石,全面且客观地呈现了中国的经济、政治与社会生活等多方面的面貌。

埃尔斯纳写作这本书的缘起,要追溯到2014年他首次到访中国。这是他的第一位中国学生代栓平促成的。“你们的高速公路修这么宽吗?你们的大街上为什么没有乞丐?”这些疑问折射出西方媒体对中国长期的片面叙事,也促使他更进一步地观察与思考。回国后,他在家乡德国不来梅介绍中国情况时,引起了当地民众、教育协会、媒体以及出版社的广泛兴趣。埃尔斯纳逐渐深入了解中国社会的方方面面,从学术交流到日常生活,中国的发展与变化给他留下了深刻印象,于是,他将自己对中国的洞察写成了书。

经济剖析:

解读中国发展的强劲动力

从经济学家的独特视角出发,埃尔斯纳对中国的发展给予了高度评价。他指出,无论是从GDP(国内生产总值)还是从PPP(购买力平价)来看,中国的数值在全球都处于领先地位,尤其是PPP比美国还要高。他详细阐述了中国最新的社会经济发展政策,认为中国在混乱的国际环境下,从2012年以来发展保持平稳,通胀等经济指标进入稳定阶段。

埃尔斯纳发现,中国政府会主动对接外企需求,提供高效服务。中国基础设施的便利性与成本优势,助力本土独角兽企业迅速崛起,甚至能与德国老牌企业竞争。此外,更低的融资和申请专利成本、高素质的人才储备、特色鲜明的工会组织、灵活有效的产业政策,以及应对劳动力短缺的前瞻性政策等,共同构成了中国经济持续发展的强劲动力。

多维审视:

生态与人权领域的中国成就

在关注中国经济的同时,埃尔斯纳也留意到中国在生态、人权等领域的做法与成效。他通过查阅国际调查数据发现,中国消费者是最愿意为生态买单的,高于西方消费者,并且中国是推动全球生态文明建设的有力力量,用植树应对气候变化的“绿色长城”具有重要战略意义。同时,中国人民的生活满意度连续多年名列前茅。

他将中国的发展成就归因于中国建立了一个充满人性的结构体系,“既传承千年文明智慧,又规避了欧洲式社会主义的缺陷”。他认为,这是一种非常聪明的体制,中国已经走出了一条面向未来的独特发展道路。

国际共鸣:

西方学者眼中的中国发展

参加新书首发式的多位西方经济学者,也都对中国给予了积极评价。

英国社会科学院院士、萨塞克斯大学全球研究学院名誉教授唐迈(Michael Dunford)已定居中国10余年,他热爱中国的价值观,认为中国企业极大地提高了生产效率,在全球制造方面发挥着日益重要的作用,中国共享与和平的理念是理解当今世界一些问题的原点和基础。

德国杜伊斯堡—埃森大学IN-EAST东亚研究所副所长马库斯·陶伯(Markus Taube)认为,文化选择对制度设计的影响很大,社会主义市场经济是中国自主选择的道路。他看到了中国发展路径中的风险,如房地产泡沫,但也认为中国有很大的韧性克服与美国贸易争端等外部困难。

奥地利银行业首席信息官罗伯特·菲茨姆1979年改革开放之初便曾到中国旅行,在中国生活10余年,他认为虽然中国存在一些难题,但技术发展很快,对未来至关重要。

思想转变:

从偏见走向认同

值得一提的是,埃尔斯纳对中国的认知经历了一个从陌生、误解到客观、全面的转变过程,这得益于与中国经济学界友人的交往。吉林大学经济学院教授代栓平回忆,在认识自己之前,埃尔斯纳几乎对中国毫无了解,他最初是通过西方主流媒体的宣传认识中国的。2014年首次到访之后,代栓平多次邀请他来中国,到吉林大学、南开大学、北京大学、云南大学等高校开展学术交流,这使他对中国有了更多身临其境的了解。

南开大学经济研究所所长刘刚也与埃尔斯纳有着密切交往。刘刚帮助他联系考察过中国的一些企业。刘刚认为,埃尔斯纳作为学者的客观视角和对中国的逐步了解,共同促成了他的思想观念转变。他对美国的一些政策非常鄙视,如对“脱钩”政策,他使用了“只有白痴才相信”的表达。

华东师范大学中欧文明互鉴研究中心主任王婀娜正在翻译埃尔斯纳关于中国的一本新书,她向记者透露,作者为这本书写下的名称是——《东升西降》。

如今,越来越多西方学者开始以科学、客观的态度分析中国,相关著作以多种语言在全球出版发行。埃尔斯纳教授在书中的诸多观点,为反击西方对中国的偏颇言论提供了有力依据。这不仅是埃尔斯纳个人的认知转变,更是西方学界对中国认知趋势变化的一个缩影。

随着全球化的深入发展,国际间的交流与合作日益紧密,增进对彼此的了解变得愈发重要。相信未来,会有更多西方人士能够像埃尔斯纳一样,通过实地考察、深入交流,打破对中国的偏见,建立起客观、正确的认知,共同推动中西方在经济、文化、科技等多领域的交流与合作,携手构建更加和谐、美好的世界。

(《人民周刊》2025年第8期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com