编者按:在敦煌,自古就有致敬先驱、守护遗产、铭记先辈、尊师重教的优良传统。一代代学者踏沙而行,弘扬优良的传统,赓续古老的文明。20世纪30年代,在常书鸿等人的推动下,“敦煌学”应运而生。1996年,李承仙、常嘉煌母子继承常书鸿遗愿,在甘肃党河开凿现代石窟,完成了延续敦煌文明的又一伟大创举。

2024年是常书鸿诞辰120周年、李承仙诞辰100周年,他们的儿子、著名画家常嘉煌在本刊开设专栏“嘉煌说敦煌”,回顾常氏家族的文化苦旅。

“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。”每逢清明倍思亲,在这充满哀思的季节,我尤其怀念父亲母亲。

1995年,为了完成父亲的遗愿,母亲带我在敦煌开始了极其艰难的现代石窟开凿工程。父亲母亲和我都是艺术家,一旦决定的事情,就会锲而不舍做下去。开凿党河石窟,母亲和我虽然经历了无数艰难困苦和波折打击,但是丝毫没有动摇。

在党河石窟开凿中,我们曾孤立无援,遭受误解和冷遇。由于没有经费,我只能在日本办画展、卖画维持,在孤独中创作,四处奔走办展筹资。在最困难的时期,是母亲鼓励我坚持下去,她每天通过电话、传真与我保持联系。与此同时,母亲常年往返于北京、兰州、敦煌之间,独自面对压力与误会。

母亲的助手炬华是一名热爱敦煌事业的文艺志愿者,是我家邻居、国家民委副主任的女儿。一天她给我打电话说,“你妈妈突然从兰州去敦煌了,为了省钱,瞒着我们乘大巴去的”。那是三伏天,在炙热戈壁里行走的卧铺大巴,完全没有空调,人坐上车,就像进入蒸笼一样。我听完暗自流泪,既心疼又感动。那段经济极为困难的时期,也催生了我创作的动力,我在日本拼命画画,用卖画的钱来维持两个家庭和石窟所需,促成开通了数百米通道、凿出数千立方米的石窟空间,为党河石窟打下了良好的基础。

母亲曾送给我一张她拍摄的照片,画面上,我孤零零地行走在戈壁滩上,渺小的身影与夕阳重叠,独立残阳。她说:“嘉煌,你是我心中的太阳。”

2002年,母亲最后一次访问日本,日本创价学会池田大作先生会见我们,原定40分钟的谈话,延续到两个小时。池田大作先生鼓励我们继承父亲遗志,保护、研究和传承敦煌,他评价说,“新的石窟壁画的制作是敦煌文化的复兴,是重大的和平文化大事业,是作为世界文化交流据点、将使人类的心灵更加宽广的原点”。

2003年,为响应国家文物局的号召,我去甘肃整理家族资料,准备捐献给国家有关部门。8月22日,在北京复兴医院重症病房,我与昏迷中的母亲告别:“妈妈,嘉煌去敦煌。”多年前,我也在父亲的病床前,对他说出这句话。

一天晚上,我整理文献时发现一个小纸包,上面是母亲的笔迹:嘉煌,1950年5月15日。纸张悉心包裹着的,是她为我修剪的指甲。我突然一阵心慌,特意提前结束工作。回到寝室时,看见在北京陪奶奶的小飞发来一条短信:“奶奶可能过不去了,但经过抢救现在好些了。”……

凌晨4点,寝室的钢窗突然被风吹开,我瞬间惊醒,玻璃碎了一地,雨也飘了进来。我起来关窗,发现手机又亮了,出现几个字:“奶奶走了”。

这是我与母亲辞行后的第五天。

在北京的告别式上,党和国家领导人送来花圈,国家文物局局长单霁翔和敦煌研究院院长樊锦诗亲自帮我们布置灵堂,众多学者、艺术家和好友联队吊唁。正式送别母亲后,我再次返回敦煌,继续党河石窟的工程,整理他们的书信文献。

2004年4月,父亲诞辰100周年之际,我在杭州将母亲的信交给了当时的浙江省委书记习近平。

2024年4月,我在浙江大学纪念常书鸿诞辰120周年座谈会上发言,诵读我写给父亲母亲的信:

大家下午好!

首先,我代表我们家,向我父亲的母校浙江大学表示衷心感谢!

感谢杜校长和黄校长在百忙之中重视本次纪念活动;感谢浙江大学宣传部、教育基金会、校友总会和档案馆,尤其是王东馆长大力支持;感谢浙大文学院主办关于常书鸿与敦煌艺术的研讨会。

特别感谢各位专家学者的深入研究,感谢从北京、上海和各地专程赶来的专家学者和亲朋好友们。

我的父亲常书鸿1904年出生于杭州,1918年考入浙江省立甲种工业学校,就是浙江大学的前身。

1923年,父亲以优异的成绩毕业,并留校担任美术教员。1927年,在校长支持下,同时得到好友都锦生先生的资助,父亲自费赴法留学。留法期间,父亲屡获嘉奖,声名鹊起,并当选为巴黎美术家协会会员。

1935年秋天,一本《敦煌石窟图录》让父亲改变了命运的轨迹。1942年9月,父亲开始筹建国立敦煌艺术研究所,从此他开始了长达半个世纪对敦煌的保护和研究工作。

我出生在敦煌。在我的记忆里,浙江永远是父亲最亲爱的家乡。

他生前多次回到母校,举办敦煌文化讲座和个人画展,并且与母亲李承仙一起,为母校创作大幅油画《攀登珠穆朗玛峰》。

1992年,他又将他一生最用心、最珍爱的一幅作品——《梅花欢喜漫天雪》捐给了浙江大学,表达他对家乡的依恋之情和对母校的一片赤诚。

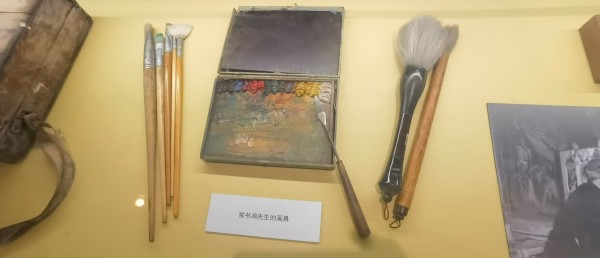

今天,作为常书鸿、李承仙夫妇的长子,有幸应邀来到父亲的母校参加纪念活动,将父亲母亲生前工作、生活的部分物品和他们的文献、艺术创作手稿,以及从家中数万张老照片中挑选出来的上百张照片,捐给浙大教育基金会、档案馆和文学院。

今天展示的这些捐赠物品,是我们家将要捐给浙大的物品和史料的百分之一。

根据父亲母亲的遗愿,我希望在校长和各位馆长、院长的支持下,在浙大建立一个专业化工作组,将我守护了21年的手稿文献和近千盘影像资料进行数字化和分类整理,在我的记忆消失之前,针对这批珍贵的文献资料开展抢救性、系统性的研究工作。

我希望与浙大进行长期合作,从捐赠的文献资料中深入挖掘和研究,产生高质量的学术成果,在各位专家的参与指导下,形成敦煌文化艺术研究的世界一流特色学科,将科研成果在国内外权威期刊发表、将数字化成果向全社会开放,开发敦煌艺术教育课程。

让父亲母亲一生事业得以赓续,让敦煌文化得到传承和发扬,提高中华民族文化的新质生产力,是我作为他们继承人的心愿。

习近平总书记去年在浙江考察时的讲话中,专门提出来“浙江要在建设中华民族现代文明上积极探索”,走在前、做表率。

常书鸿和李承仙这两位“敦煌痴人”,他们不仅是敦煌守护者,更是中华优秀传统文化的守护者。

文化兴则国运兴,文化强则民族强。守护文化,就是守江山,就是守人心。父亲母亲用一生守护中国文化之魂,他们的故事和精神值得我们传颂和宣传。

今天,我们在这里缅怀、纪念常书鸿先生,他是浙大的骄傲,是浙江人的骄傲,是中国的骄傲!

2024年7月,我将守护了20年的常氏家族所有文献资料约1300箱物品运到杭州,这是我到杭州工作7年后的决定:由故乡和母校有关部门进行研究、整理、出版及数字化处理,一部分捐给国家,一部分永远封存在石窟。

亲爱的妈妈,您永远活在我们心里,将与敦煌永存。

(《人民周刊》2025年第8期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com