在我的阅读视野内,没有一部文学作品能企及俄国作家托尔斯泰《战争与和平》的高度、宽度与厚度,那真正是一部“算总账”的作品,历史、政治、经济、军事、哲学、宗教、天文、地理无所不包。从国内到国际,从城市到乡村,从帝王到贫民,从将军到士兵,他以铺天盖地的繁复结构,天网一般撒出去,然后以战争与和平、历史与现实、国家与人民、整体与个体的粗大纲线,一点点兜搂起浩茫人间的爱恨情仇、生死荣枯。

《战争与和平》时而让我们看到宇宙大尺度的浩瀚冷漠,时而让我们在人间烟火的琐细中,捕捉到生命阵痛的痉挛和仁爱充盈的温暖体感。我很怀疑,人类在越来越细的分工中,还会不会有这样盛大而庄严的作品出现。但当我们静心捧读这本大书时,会觉得它是对碎片化时代精神焦虑与生活“毛乱”的最好治愈。

反对战争,呼唤和平

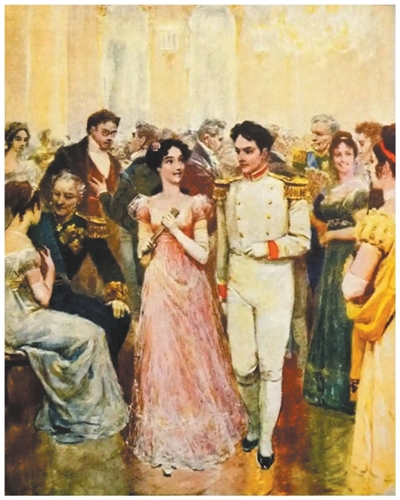

《战争与和平》讲述的是距今已逾200年的故事。小说以俄法战争为背景,打开了欧洲与俄国的宏阔视野,故事囊括诸多历史实有的战场与真实的人物,从虚构的生活场景到虚拟的人物群像,全面展开了一场百科全书式的人类史诗:大小人物500多人,沙皇亚历山大一世、法国皇帝拿破仑和神圣罗马帝国的“末代皇帝”弗朗茨二世反复登场,细密切开四大家族蓬勃的生命精神血管,盘根错节地从前线缠绕到大后方,再从和平的大后方,血流如注地深扎到战争前线,让一些看似不关联的历史生活图景,迅疾有了关联性。

在托尔斯泰写出这部伟大作品后的数十年间,也就是20世纪初到中叶,人类发生两次世界大战,中国先遭凌辱欺侮,然后奋起反抗,付出了巨大且惨痛的代价。第一次世界大战期间,我们向欧洲战场派出14万劳工,牺牲了两万多人,干的是修桥铺路、挖战壕、送弹药、运伤员这些最苦最累的活。第二次世界大战中,中国是主战场之一,死伤以千万计;60多个国家卷入二战,上亿人因直接战争或战争效应失去宝贵生命。因此,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,重读《战争与和平》,格外有意义。

《战争与和平》的根本取向是反对战争、呼唤和平。200多年前的俄法战争,在托尔斯泰笔下是一场“卫国战争”。因拿破仑入侵,沙俄的诸多城市乡村沦为焦土。尤其是莫斯科,是小说大篇幅展开和平环境下人们充分享受美食、爱情、艺术、欢乐的地方,在被大火吞噬的莫斯科灰烬中,一个民族的整体形象得到重塑。

托尔斯泰深刻指出,这是一场人民的战争,更是一场人民的苦难。80年前,在中国人民抗日战争与世界反法西斯战争中,也正是人民结成了天罗地网与铜墙铁壁,才有了最后的胜利。没有人民的整体发力,只靠军队是会吃败仗的。而拿破仑认为自己不可一世,最终却败退在俄罗斯人民力量的“汪洋大海”之中。《战争与和平》揭示了战争发动者的本质,也揭示了和平来之不易的本质:是人民编织了胜利的经纬。中国人民抗日战争与世界反法西斯战争中,正是人民不能忍受战争之苦,期待和平,参与创造和平,才有“全民皆兵”的殊死抵抗。胜利属于人民,这是托尔斯泰对一切战争最终走向和平的根本判断,也是这部小说能够穿越历史时空,洞见并烛照当下与未来的根本缘由。

爱与理解,跨越纷争

《战争与和平》揭示的另一个重大主题是有关爱与理解的问题。人的一切隔阂、抵牾,其实都有涣然冰释的可能,需要的是真正放弃偏见,求同存异。《战争与和平》里不缺少谈判,但几乎所有谈判都是一块不可修正的“预制板”,有时是缓兵之计,尤其当个人英雄主义作祟,看似步步为营,其实已完全陷入难以自拔的泥潭。托尔斯泰用大量篇幅书写战争背景和战争整体与局部,宏观到数十万人的大场面,微观到战士个体的肉搏与残肢断臂,以及父母、妻儿、恋人、兄弟的生死诀别、拥尸痛嚎。他将战争的残酷性与不可逆转性,全方位立体交叉式呈现出来,其根本是呼唤和平,呼唤人类一切关系的总开关:爱!

仁者爱人,这是两千多年前孔子给予社会演进的答案。有情、倾诉、给予、尊重、宽容,是爱的本质内涵。如果社会只剩下弱肉强食的豪横、勒索、敲诈、利润,那么拉深仇恨、加剧矛盾恶化是必然结果。《战争与和平》在残酷的战争背景下,打开了比战争更为深入持久的、有关爱的绵长描状与论述,无论主角皮埃尔、安德烈,还是俄罗斯民族“美的化身”娜塔莎,都经历了浴火重生般的爱的洗礼,他们在战争与和平的多个维度中,情感几经颠覆、倒错,人生幻灭,但最终都在爱的炼化中,于“焦土”般的现实生存环境里,找到了生命继续进行下去的价值与意义。

托尔斯泰给人类指出的唯一道路就是爱。除了生动的小说情节与细节外,书中还夹杂大量有关爱的哲学与宗教的深广探究,甚至包括对敌人的深切悲悯与同情,让一个民族的“卫国战争”上升为洞穿与指引人类命运的史诗。

我们纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,是因为难以忘却,更是为了镜诫与警醒。托尔斯泰在《战争与和平》里有一句名言:“生活就是持续的变化,对变化的抗拒便是痛苦之源。”这句话具有穿越时空的深邃性,回应了我们在现实中的诸多焦虑。和平年代,一些扭曲与撕裂甚于战争年代,许多固有价值、共识与秩序都面临挑战。面对持续变化的世界,以及由此带来的抗拒中的痛苦、煎熬与无助,唯有面向真理,才能凿出光亮。人类需要命运与共的史诗,尤其在碎片化时代,更需要阅读宏大,从而实现精神生命的整体超越。

(作者为中国作家协会副主席)

《人民日报》(2025年08月08日 第 18 版)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com