东风送暖,草木勃发,不少北京市民走出家门,到户外放风筝。“想让风筝飞起来,你得跑快点!”“再拉几下,线放长,飞高点!”北京太阳宫公园内,放风筝的人互动切磋,热闹非凡。

天空中,数只风筝随风飘荡,有筒子状的灯笼风筝、串状的龙风筝、平面的葫芦风筝……如今,风筝材质不断更新,品类也越来越丰富。琳琅满目的风筝中,北京金马派风筝非遗代表性传承人吕铁智最爱沙燕风筝。

“沙燕风筝,模仿的是北京雨燕的形态,因为是手工扎制,所以被称为‘扎燕’,后逐渐演变为‘沙燕’,以做工细腻、绘制精美著称。”自1984年拜师学习,吕铁智40多年来一直专注于沙燕风筝技艺。“沙燕风筝虽形态相似,但寓意各不相同。一些风筝将雨燕嘴巴的位置画成蝙蝠,寓意福到眼前。如果蝙蝠是红色的,则寓意洪福齐天,都是好彩头!”吕铁智告诉记者。

沙燕风筝怎么做?“按照传统技法,扎、糊、绘、放,一步都不能少。”吕铁智说。扎,就是扎骨架:多是取一年陈竹,留皮去瓤,制好上膀条、下膀条、门子条和两根腿条,经过一番烤制,5个部件才能严丝合缝地组成四平八稳的骨架。“如今也有改用现代材料的,但对比例、弧度的要求依然要遵循传统。”吕铁智解释,糊和绘就是将纸面裱糊在骨架上并进行绘画,“放,就是试飞,要飞得好看。”

随着时代发展,沙燕风筝正以多元形式焕发新光彩。“曹氏风筝”传承人缪伯刚这几年在创新赛道上不断尝试。

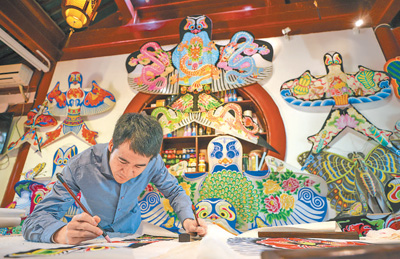

前些年,缪伯刚在北京大观园芦雪庭内开设了一处风筝手工坊。走进手工坊,形态各异、色彩斑斓的风筝与古色古香的建筑相得益彰。“我们设计推出了以沙燕风筝为元素的文创产品,包括摆件、书签、扑克、明信片等,吸引了许多年轻人购买收藏。”缪伯刚介绍,在这里,他不仅制作传统沙燕风筝,还将《红楼梦》中金陵十二钗等元素绘于风筝的燕翅上,让大观园的“红楼文化”与沙燕风筝有机融合,吸引了不少游客。

近两年,风筝研学体验活动颇受欢迎。学员通过线上报名后,即可在手工坊学习制作风筝,体验扎骨架、绘图案、糊纸面的乐趣,沉浸式感受非遗技艺的魅力。“非遗传承不能只靠博物馆陈列,更要让人参与其中。”缪伯刚深有感触地说,正是幼年时和父亲一起制作风筝的经历,让他爱上了风筝,并走上风筝制作与非遗传承的道路。“正所谓百闻不如一见,百见不如一做……”缪伯刚话音未落,又有游客推门而入,来体验风筝制作的乐趣。

《人民日报》(2025年05月08日 第 16 版)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com