人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com“设立教育基金是我多年的心愿,希望为学校年轻人的培养作一点贡献。”日前,中国工程院院士、同济大学教授吕西林将所获的2024年度上海市科技功臣奖奖金全部捐赠,用于激励土木工程学科青年一代,在防灾减灾、智能建造等领域作出创新性贡献。这是吕西林持续40多年潜心研究的领域。

水陆两栖飞机“鲲龙”是全球起飞重量最大(60吨)的民用水陆两栖飞机,也是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。从2009年立项,到2017年技术验证机首飞,再到2025年取得型号合格证和生产许可证,一路走来,困难重重。“鲲龙”走过了一段怎样的研制路?记者对此进行了采访。

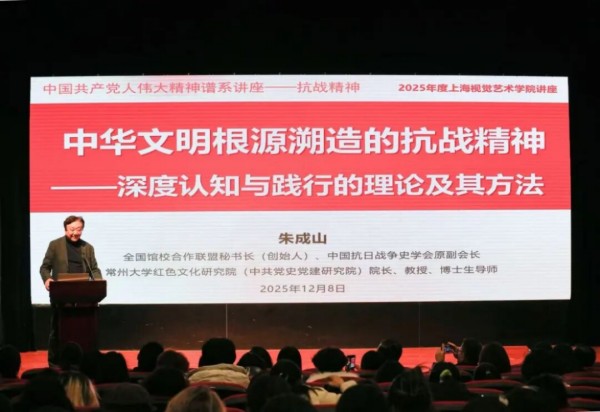

2025年11月,常州大学红色文化研究院(中共党史党建研究院)院长朱成山教授受邀参与教育部思政司开展的2025年全国高校“中国共产党人精神谱系”宣讲巡讲,面向全国高校师生传递红色精神力量。

12月4日,由教育部思想政治工作司指导,河北省委教育工委、河北省教育厅主办,河北师范大学承办的2025年全国高校“中国共产党人精神谱系”河北省示范宣讲,在学校真知讲堂举行。

刘荣,1964年6月生,甘肃天水人,解放军总医院第一医学中心肝胆胰外科医学部主任、博士生导师,带领团队完成复杂肝胆胰手术超3万例、机器人手术超1.2万例,创建了肝胆胰微创外科理论与技术体系,原创24项核心术式。曾获国家科技进步奖二等奖、中华医学科技奖一等奖等。

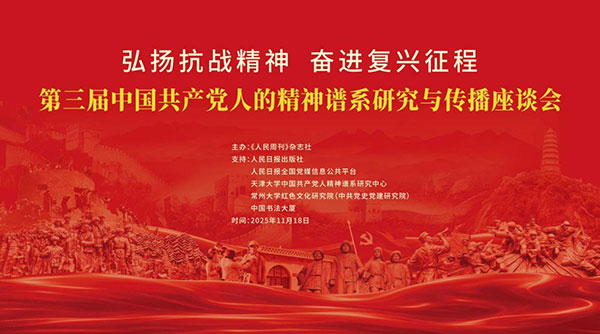

11月18日,第三届中国共产党人的精神谱系研究与传播座谈会在人民日报社举行,专家学者与红色场馆负责人生动诠释了对伟大抗战精神的珍视与传承,让红色基因在当代落地生根、薪火相传。

怀着对历史的敬仰与追忆,笔者走进位于中国铁建大厦的铁道兵纪念馆,该馆于2019年获评“全国爱国主义教育示范基地”。展柜中,一张通行证、一幅老照片、一本连环画、一面锦旗——件件珍贵的文物静静诉说着那段烽火岁月。跨越时空,这些记忆依旧闪耀着不灭的光芒,持续激励着后来人。

10月30日上午,神舟二十一号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开,中国载人航天工程新闻发言人、工程办公室综合计划局局长张静波介绍了本次任务的相关情况。

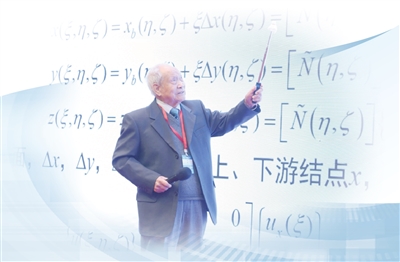

如今,林皋已年逾九旬,经常有人问他:“为什么还要每天坚持工作?”林皋指着大坝的照片说:“你看这坝体,虽然经历了几十年风雨洗礼,却依然坚固挺立。我也想成为这样的‘基石’,把毕生所学融入国家发展的‘坝基’中,再多作一点贡献。”

时代在变,“两路”精神历久弥新。在建设和养护青藏、川藏公路过程中,形成和发扬了“一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结”的“两路”精神,鼓舞一代代“交通人”顽强拼搏、勇毅向前。

2025年7月6日至8日,《人民日报》集中推出一系列报道和产品,在特别的日子重温抗战记忆,讲好抗战故事。这些报道和产品策划精心、制作精细,采访扎实、表达生动,情感炽热、直抵人心,在回望历史中大力弘扬伟大抗战精神和伟大民族精神,在催人泪下的讲述中呈现全民族抗战那段艰苦卓绝的壮丽史诗,在创新传播中让正能量赢得大流量,激发全体中华儿女共同致力于为中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量。

最新数据显示,“三北”工程攻坚战打响两年来,累计实施项目415个,完成建设任务1.64亿亩,成为“三北”工程建设史上投入力度最大、完成任务最多、建设成效最好的两年。本版聚焦扎根“三北”地区的治沙种树人,生动讲述他们勇担使命、不畏艰辛、久久为功,将黄沙染绿的动人故事。

我们的军队是人民军队,我们的国防是全民国防。今年“全民国防教育月”活动,以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为契机,主题鲜明、形式创新,有效增强了全民国防教育的时代性、覆盖面和感召力。

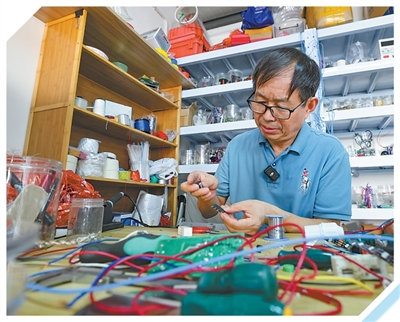

自制物理教具,拍摄趣味实验视频;讲授蔬菜栽培技术,澄清涉农谣言;积极与网友互动,讲解生物知识……近年来,随着互联网技术的发展,科普手段越来越丰富,一批科普达人以线上线下相结合的形式,推出受众喜闻乐见的科普产品,积极参与科普事业。