编者按:党的二十大报告提出:“中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶,其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,同科学社会主义价值观主张具有高度契合性。”2023年6月2日,习近平总书记出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话,从党和国家事业发展全局战略高度,对中华文化传承发展的一系列重大理论和现实问题作了全面系统深入阐述。

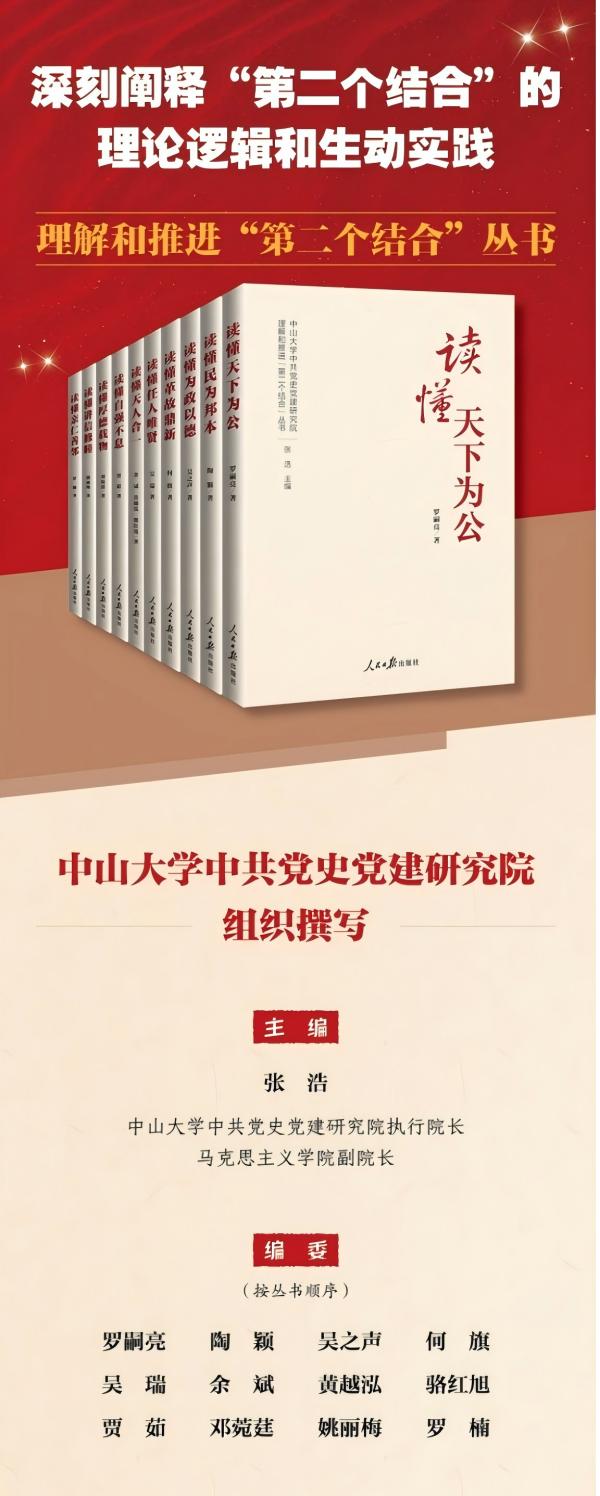

中山大学中共党史党建研究院组织撰写的理解和推进“第二个结合”丛书已由人民日报出版社出版发行。在文化传承发展座谈会召开两周年之际,本刊约请这套丛书的主编和10位作者撰写相关文章,阐释“第二个结合”的科学内涵、时代意义与实践要求,《人民周刊》分两期刊发,以飨读者。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记首次提出马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的重大论断。在党的二十大报告中,习近平总书记对“两个结合”进行了深刻阐述:“中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶,其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,同科学社会主义价值观主张具有高度契合性。”在2023年6月2日召开的文化传承发展座谈会上,习近平总书记再次论及“两个结合”,特别对“第二个结合”进行了充分论述,阐明了马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的内在机理,即彼此契合、互相成就,揭示了马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合对于筑牢道路根基、打开创新空间、巩固文化主体性方面具有重大意义。习近平总书记还强调,“第二个结合”是又一次的思想解放,是中国共产党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结,表明了党在传承中华优秀传统文化中推进文化创新的自觉性达到了新高度。

一、知其然更要知其所以然:马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的根本原因在于二者的契合性

不同思想文化,必须高度契合才能达到和谐统一的状态,这也是结合的前提。习近平总书记强调:“马克思主义和中华优秀传统文化来源不同,但彼此存在高度的契合性。”这种契合性体现在宇宙观、社会观、价值观、方法论等方面。

其一,宇宙观的契合性。宇宙观,又称世界观,是人们对于客观存在的物质世界到底是什么以及如何认识客观物质世界的总的看法和根本观点。马克思主义世界观主要指对自然界、人类社会以及人与自然关系的整体看法,是指导人们认识和探索宇宙世界的思想指南。在对自然界的认识上,马克思主义强调自然规律的客观性,认为“人本身是自然界的产物”;在对物质存在方式的认识上,马克思主义主张要从物质运动的表现形式出发来认识客观世界,“一切存在的基本形式是空间和时间”。上述观点作为马克思主义世界观的组成部分,构成考察人类社会规律的认识方法和理论基础,也是从实际出发考察国家发展的思想根据。基于此,坚持一切以时间、地点和条件为转移的方法论成为将马克思主义基本原理应用于具体社会实践的逻辑前提,为“第二个结合”提供了内在根据。

中华优秀传统文化的宇宙观,以“天人合一”为内核,以中国人认识和改造世界的时空观为逻辑起点。对于自然,传统文化推崇“天人之际,合二为一”。“天”和“人”分别代表事物运行的规律,以及规范人们行为的道德准则和社会法则。在这里,人不仅属于自然,还应达到和维护与自然界的和谐统一。关于时空,传统文化源自对“宇宙”的考察,其使用由来已久。此外,古人对于“宇宙”的探索已经达到新的境界,道出了空间存在的现实性、时间交替的继起性以及时间和空间发展的无限性。这些观点都与马克思主义时空观相契合,为“第二个结合”准备了思想条件。

其二,社会观的契合性。社会观,指的是关于社会中的人类活动、社会发展的动力因素以及社会发展的趋势方向的整体看法。马克思主义社会观从“现实的人”出发,提出人类社会发展的终极目标和最高理想。经过科学实践,马克思主义提出人民群众是社会发展的决定力量。由此,在推动社会变革发展的具体实践中,必须坚持人民的主体地位。关于理想社会,马克思主义提出人类社会的发展趋势为共产主义社会。届时,全人类有着共同的利益基础,社会成为“真正的共同体”,每个人的自由而全面发展得以实现。

中华优秀传统文化的社会观,基于“天下观”的基本理念,倡导“以民为本”,将“大同”作为理想愿景。中华传统文化向来主张“民为邦本”,强调对“民”的重视,并将其丰富和拓展为中华民族宝贵的精神财富,在一定意义上也成为栽培马克思主义“人民至上”观念的思想土壤。关于未来社会,《礼记·礼运》提出的“大道之行也,天下为公”以及对大同社会的描绘,道出中华民族对美好社会的千年夙愿。其中关于大同社会的许多描述,实际上体现了人们对于物质资料丰富和社会公有制的追求,这与共产主义的理想追求有着共通之处。总之,中华优秀传统文化的社会观中关于人民主体力量和未来理想社会的思想与马克思主义社会观高度契合,为二者有机结合奠定了观念基础。

其三,价值观的契合性。价值观,是人们对于是非曲直的认知、判断和选择,体现着人们对于某种精神境界的追求和向往。马克思主义价值观,坚持以人的自由全面发展为核心目标和最高价值,以个人与社会的辩证统一为原则遵循,追求普遍的共同利益。立足于“人的本质在于其社会性”的观点,马克思主义认为个人是社会的一部分,由此提出集体主义的价值观念和道德原则,认为个人只有实现其社会价值才能实现其个人价值。在共产主义社会,个人利益与社会利益高度一致,“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。马克思主义这种基于人的本质立场的集体主义价值观念,为其同中华优秀传统文化深度融合开拓了道路。

中华优秀传统文化的价值观,有明显的集体主义情感倾向,强调群体高于个体。在宗法制观念的影响下,古代中国强调个人要遵循社会秩序和等级分配,通过“克己”达到“复礼”,以维护封建统治。不论强调上进奋斗的“自强不息”,还是取法天地、包容万物的“厚德载物”,以及“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的家国情怀和“修身、齐家、治国、平天下”的道德追求等,都体现了对个人的道德要求和行为准则,也是中华优秀传统文化价值观的具体彰显。概言之,无论是马克思主义关于人的社会本质和集体主义价值观的思想,还是中华传统文化关于人的社会本质和集体主义价值观的思想,都强调个人价值的实现要以社会价值的实现为前提,体现了二者在价值观上的高度契合。

其四,方法论的契合性。方法论,是指导人们认识和改造世界、对人们的思维和行为方式产生影响的系统理论。马克思主义方法论,即唯物辩证法,要求不仅从客观现实出发认识世界,还要遵循客观规律,发挥人的主观能动性,通过具体实践去改造客观世界。这一科学理论从实践中产生,在实践中发展,又反作用于实践并推动新的实践。它强调哲学的任务不仅是认识世界,更是“改变世界”,提出“实践”是“全部社会生活本质”,启发人们要在社会实践活动中应用科学理论认识。这既为人们提高理性认识提供了方法指南,也为无产阶级进行革命斗争提供了实践工具,还为马克思主义中国化准备了思想条件和理论前提。

中华优秀传统文化的方法论,以“行”为核心范畴,通过论述“行”与“知”、“行”与“言”、“行”与“学”等的关系,提出“知行合一”“言行合一”“学止于行”的观念主张。其中,“知行合一”认为知识、道理和学问需要通过行为实践才能获得,这与马克思主义“一切从实际出发”的观念高度契合;“言行合一”提倡人们说话行动要一致,不能纸上谈兵,这与“实践是检验真理的唯一标准”的思想有相似之处;“学止于行”认为听到、见到和了解到的都不如自己去实际行动所收获到的,这与“实践是认识的目的和归宿”的方法论有着契合之处。

二、知其名更要究其实:马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合实质上是一场深刻的“化学反应”

习近平总书记指出:“‘结合’不是‘拼盘’,不是简单的‘物理反应’,而是深刻的‘化学反应’,造就了一个有机统一的新的文化生命体。”这一重要论述揭示了“第二个结合”的实质过程和成果形态,明确这种结合是经过一次次碰撞、交流、会通而实现螺旋式上升后的有机融合、血肉相连,乃至基因重组,进而生成新的物质。

其一,深刻的“化学反应”创造了新的文化生命体。马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,发生了根本性的变化,形成了“新的文化生命体”。它不仅融合了二者的精髓,而且实现了对中华文明的文化再造和生命更新。其中,马克思主义始终具有指导地位,不仅提供了科学的世界观和方法论,而且与中国的历史与实践紧密结合,逐步形成了符合中国国情的理论体系和实践路径。通过马克思主义真理之光激活中华文明基因,中华优秀传统文化的价值观、思想精华和人文精神经历了现代化的筛选、提炼和再创造,与马克思主义基本原理相融合,共同塑造了新的文化形态,即中国式现代化的文化形态。

从“结合”的过程看,“第二个结合”不仅反映了中华文明的发展需要,也代表了马克思主义理论的创新和实践要求。具言之,体现出两者双向互动的机制,即马克思主义的精髓不断激活中华优秀传统文化的根脉,中华优秀传统文化的精华也不断充实马克思主义的魂脉,由此马克思主义的主导地位不断明确,中华文化的世界意义和时代价值不断彰显。这既体现了中华文明的深厚基础,也展现了马克思主义的科学性和真理性,共同推动中国特色社会主义的发展。

从“结合”的结果看,这种结合是深度的互渗互融,经过长期的相互影响、作用和改造,最终形成一种有中国特色的社会主义文化生命体。其特征,首先是选择性的融合,即吸收两种文化中最有益于中国社会发展的元素;其次是创造性的整合,即产生了新的价值观念、思想理念和文化形态;最后是动态性的发展,即随着实践深入和时代变化而持续进行。新的文化生命体不仅丰富了中国社会的文化景观,也为推进社会主义现代化建设、增强民族文化自信和促进人类文明进步提供了重要精神力量。

其二,深刻的“化学反应”实现了又一次思想解放。“第二个结合”深植于我们党解放思想的历史进程,体现了对党的理论创新经验的总结和对文化发展规律的洞察。通过结合,为文明发展铺垫了坚实的理论和文化基础,推动了中华文化在新时代的自信与自强,为中国式现代化探索提供了正确方向和强大动力。

首先,这场“化学反应”推动了对马克思主义与中华文化关系认识的思想解放。结合强调了双方的契合性,促进了马克思主义文化理论的发展完善。不仅为马克思主义在中国的发展注入了活力,也为中华文化的现代转型提供了科学指导和理论支持,这一过程本身就是对旧观念的一种超越,具有思想解放的意味。新的历史条件下对“第二个结合”进行深入阐释,其精华就是习近平文化思想。这不仅为文明建设提供了根本遵循,也实现了思想理论的守正创新,推动了中国特色社会主义文化事业的发展。

其次,这场“化学反应”推动了对中国与马克思主义关系认识的思想解放。长期以来,在对中国与马克思主义关系问题的认识上,部分人片面强调马克思主义对中国发展的影响,而忽视中国之于马克思主义理论体系的发展贡献。“第二个结合”的提出,使我们认识到二者是互相成就的关系,强调不仅马克思主义深刻改变了中国,中国也极大丰富和发展了马克思主义。如果说以往“第一个结合”具有受动特质,那么“第二个结合”则表现出强烈的主体能动性,令中华文化进入到马克思主义谱系之中,使马克思主义获得丰厚滋养,“让马克思主义成为中国的”。

再次,这场“化学反应”推动了对传统与现代关系认识的思想解放。对于传统文化,过去存在一种将其与现代文明简单对立的观点。事实上,传统与现代有着复杂的内在联系,呈现出相互兼容、作用的特质。“第二个结合”在厘清二者关系层面实现了思想解放,指出它们是相互影响、相互交融、相互塑造的,中国式现代化强调赓续而并非消灭古老文明,是文明更新的结果,而不是文明断裂的产物。中国式现代化与中华文明是相互影响、协同推进的,前者赋予后者以现代力量,后者赋予前者以深厚底蕴。

三、晓其义更要知其用:马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合巩固了文化主体性

习近平总书记指出,“第二个结合”巩固了文化主体性。所谓文化主体性,是指“在文化层面上彰显当代中国作为主体的特殊性质”,即中国共产党和中国人民对自身文化发展的高度主动权。“有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我”,体现为增强了文化自觉、坚定了文化自信、提升了文化自立、推进了文化自强。

其一,增强了文化自觉。一般认为,“文化自觉”一词最早由费孝通提出。费孝通认为,文化自觉是指“生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程,所具的特色和它发展的趋向”。他进一步分析,这种文化自觉并不是要复古,也不是要全盘西化,而是为了加强文化转型和文化选择中的主动性以及主动地位。从这一角度看,“第二个结合”正是如此。它深刻总结文化发展的历史规律,提出了文化传承发展的方法,大大增强了中华民族的文化自觉。首先,“第二个结合”是文化传承发展的重要途径和方法,强调要使传统文化跟上时代步伐,必须在马克思主义指导下赋予其新的意涵,实现创造性转化和创新性发展。其次,“第二个结合”是对文化建设的规律性总结与认识,它不仅是理论逻辑上的必然结论,还是在对近代以来中国文化发展历史进行深刻总结基础上得出的规律性认识,即马克思主义在中国的传播和发展,必须经由一定的民族形式实现,必须同中华优秀传统文化相结合。再次,“第二个结合”实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。从科学的世界观和方法论,到治国理政的智慧和布局,习近平新时代中国特色社会主义思想无不闪耀着“第二个结合”的光辉,是中华文化和中国精神的时代精华,实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。

其二,坚定了文化自信。顾名思义,文化自信就是对自身文化的价值有着高度的认识和肯定,并对其发展的坚定信心,是一个国家、一个民族立得住、站得稳、行得远的最大底气。“第二个结合”的提出,标志着党的文化自信达到了新高度。“第二个结合”指出文化自信的重要来源、突出内容和提升路径,大大坚定了中华民族的文化自信。首先,“第二个结合”指出了文化自信的重要来源,强调中华优秀传统文化是我们民族的自信之基、力量之源,是中华文明数千年来生生不息的精神力量,是中华民族历经千难万险依然屹立于世界民族之林的精神支柱。其次,“第二个结合”指出了文化自信的突出内容,强调中华优秀传统文化中的哲学智慧、历史经验、人生价值、治国理念等,是中华文明特有的精神标识,充分体现了中华民族的奋斗精神和无穷创造力。再次,“第二个结合”揭示了文化自信的提升途径,强调要立足中华民族伟大历史实践和当代实践,坚持用中国道理总结好中国经验,加快构建中国特色哲学社会科学;坚持把中国经验提升为中国理论,不断推进马克思主义中国化时代化;坚持用中国理论回答好中国问题,为新时代中国特色社会主义伟大实践提供科学理论指导。

其三,提升了文化自立。文化自立就是强调作为文化主体的中国共产党和中国人民,以中国的优秀传统文化为滋养,以中国的社会实践为根据,排除外来因素干扰,独立自主发展自己的先进文化。“第二个结合”坚持马克思主义指导,坚持从中国实际出发,充分运用各种传统智慧和文化资源,推动新时代文化发展,帮助我们党牢牢巩固文化领导权,大大提升了中华民族的文化自立。首先,“第二个结合”巩固了马克思主义在意识形态领域中的指导地位,通过坚持守正创新,用中华优秀传统文化充盈、丰富了马克思主义,推动了马克思主义的中国化时代化,使其更能符合中国实际,更能为中国人民所接受、领悟和掌握。其次,“第二个结合”加强了中国共产党和中国人民的实践主动性,强调必须坚持自信自立,必须加快构建中国特色哲学社会科学,必须充分利用好中华优秀传统文化资源,在吸收升华的基础上,使民族性更符合当代中国实际和人类发展要求等。再次,“第二个结合”抵御了各类错误思潮的侵扰,包括反对任何形式的文化复古主义、文化全盘西化论,以及西方在意识形态领域的和平演变等。

其四,推进了文化自强。文化自强,就是指中华民族依靠自己的努力,使自身在精神文化领域强起来。“第二个结合”是我们党对中华文明发展规律的深刻把握,为我们提供了一条在精神层面实现强起来的正确路径,为我们担负起新的文化使命指明了正确方向,大大推进了中华民族的文化自强。首先,“第二个结合”对推动文化繁荣具有重要意义,表现为把中华优秀传统文化的价值充分彰显和发挥出来,使之与现代社会相适应,与社会主义核心价值观相协调,与当今时代发展与人民需求相符合,为社会主义文化大发展大繁荣提供源源不绝的养分。其次,“第二个结合”对建设文化强国具有重要意义,传统文化中的刚健有为、自强不息等精神气质是刻在中国人骨子里的文化基因和迎难而上的动力之源,为建设文化强国提供了坚实的历史文化基础。

文化兴则国运兴,文化强则民族强。当前,站在历史的交汇点,必须充分认识中华优秀传统文化的重要价值,坚定文化自信、历史自信,大力推进中华优秀传统文化的研究与传承。要坚持马克思主义理论的科学指导,深入挖掘中华优秀传统文化的精神标识和文化精髓,把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化精髓融会贯通,进行创造性转化和创新性发展,赓续中华历史文脉,谱写当代华章。要深刻把握中华优秀传统文化的当代价值,发挥其引领作用,坚持“两个结合”,坚定不移推进马克思主义中国化时代化,在守正中创新,在传承中发展,讲好“第二个结合”故事,更好推动文化繁荣发展。

在中华人民共和国成立75周年、中山大学百年校庆之际,中山大学中共党史党建研究院组织专家撰写的理解和推进“第二个结合”丛书的出版,具有重要的政治意义和纪念意义。同时,这套丛书是国家社科基金重大招标项目《以“两个结合”继续推进马克思主义中国化时代化研究》(项目编号:23ZDA006)阶段性成果,体现了一定的学术意义。

希望这套丛书在深化党的二十大精神、文化传承座谈会精神和习近平文化思想研究阐释方面立新功,在深化“第二个结合”研究方面谋新篇,在推动讲好中华优秀传统文化故事、中国共产党故事等方面探新路。

(作者为中山大学中共党史党建研究院执行院长,马克思主义学院副院长、教授;本文节选自理解和推进“第二个结合”丛书总序)

(《人民周刊》2025年第11期)

(责编:张若涵)

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com