人民日报出版社主管 人民周刊杂志社主办

010-65363526

010-65363526 rmzk001@163.com

rmzk001@163.com地处沂蒙山腹地的沂水县,是中共中央山东分局和八路军纵队的诞生地,也是沂蒙精神的重要发祥地。大量的革命遗址、纪念设施、文物史料以及口述历史、红色故事等构成了该地极为丰富的红色资源宝库,也成为弘扬和传承沂蒙精神的有效载体。做好红色资源保护、管理、运用的监督“大文章”,是临沂市沂水县人民检察院近年来的工作重点。

伟大抗战精神的培塑主体包括一切抗日的阶级、阶层和社会集团在内的全体中国人民。其中,中国共产党作为工人阶级的先锋队、中国人民和中华民族的先锋队,始终坚持以“中国政治的第一个根本问题是抗日”为遵循,不仅成为全民族抗战的中流砥柱,更在伟大抗战精神的培塑进程中担当着主导力量,成为这一精神的灵魂铸就者。

中国共产党人的精神谱系,正是我们党在领导人民进行革命、建设和改革的百年卓绝奋斗中,以马克思主义为指导,结合中国具体实际,历经千锤百炼而形成的独特精神标识和宝贵精神财富。

中华民族在血与火中为抵抗日本帝国主义侵略凝聚的抗战精神,早已化作全民族同仇敌忾的历史记忆,彪炳千古、永载光辉史册。抗战精神在百年未有之大变局中持续释放历久弥新的精神力量,激励中国人民克服前进道路上的一切艰难险阻,向着民族复兴的宏伟目标奋勇向前。

中国人民以巨大的民族牺牲支撑起世界反法西斯战争的东方主战场,为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。中国人民热爱和平、珍惜和平,对战争带来的苦难有刻骨铭心的记忆,对和平有着孜孜不倦的追求,愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。

砥砺复兴,尤见精神可贵。伟大抗战精神所蕴含的爱国情怀、民族气节、英雄气概、必胜信念,有着跨越时空的巨大力量。它如磁石、如火炬般吸引着、引领着无数年轻人,怀揣着强国有我的远大志向,朝着中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。

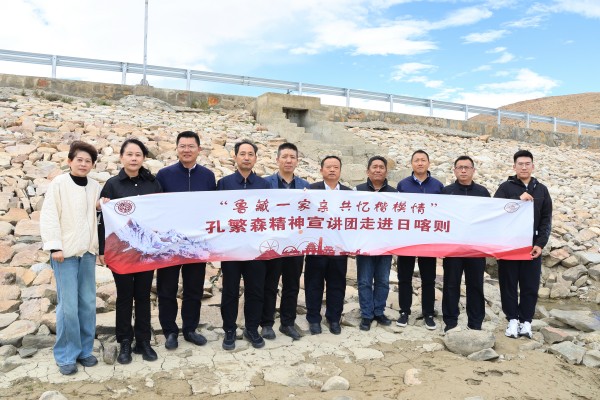

阅读孔繁森家书,有的孩子读懂何为“舍小家为大家”“真正的大爱”,有的孩子因此立志“从身边小事做起”“做对社会有用的人”……斯人已逝,但其一心为民、廉洁奉公的崇高品格,却跨越时空、激荡回响。

老中青三代文物修复技能人才同台竞技,不同团队文物修复师相互切磋、交流,让技艺走到聚光灯下,匠心在交流中碰撞出新的火花。竞赛的举办,让工匠精神在文化遗产保护方面得以不断彰显和弘扬。

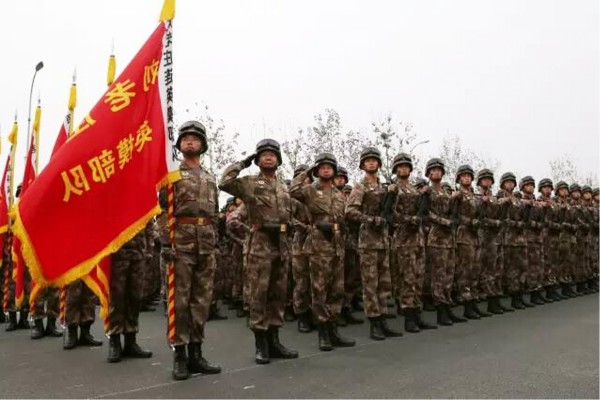

为深入弘扬三大精神,湖北省委党校开展“循足迹、悟思想、建支点、谱新篇”系列活动,举办专题讲座,组织学员赴红安、到空降兵部队现场教学,令我心潮激荡。26年空降兵军旅生涯,那些与英雄同行的岁月,至今仍在我血脉中沸腾。

飞天梦圆的背后,是举国同心的团结奋斗,是无数奋斗者的齐心托举。6月17日,国新办举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,邀请来自载人航天工程建设一线的5位代表,围绕“自立自强发展载人航天”与中外记者交流。

中国共产党人的精神谱系是中华民族宝贵的精神财富,激励人们奋发向前、勇攀高峰。新媒体时代信息技术飞速发展,传播方式变革,使精神谱系迅速触达广大受众,激发社会正能量。

“一尘不染两袖清风,视名利安危淡似狮泉河水;二离桑梓独恋雪域,置民族事业重如冈底斯山”,人们曾用这副挽联,表达对孔繁森的敬爱之情。斯人已逝,精神永存。孔繁森的崇高精神始终感动和激励着无数人。

聊城,是孔繁森同志的家乡。从家乡到部队,从部队返家乡,再从家乡赴西藏,孔繁森以党和人民的需要为己任,两次进藏、历时十年,满怀热血、踏险履艰,一腔热血洒高原、耿耿忠心照雪山,用生命践行了“一个共产党员爱的最高境界是爱人民”的铮铮誓言,生动诠释了中国共产党人的坚强党性、拼搏精神、公仆情怀、高尚品德和优良作风。